Уильям Джеймс Сайдис: что произошло с самым умным мальчиком на свете?

Уровень IQ у Сайдиса был на 100 пунктов выше, чем у Эйнштейна, только это не принесло пользы ни ему, ни миру в целом...

В начале 20-го века в Америке о нем писали во всех газетах. Мальчик-гений, вундеркинд жил в Бостоне и считался самым одаренным человеком на Земле.

В чём гениальность Уильяма Джеймса Сайдиса?

- В возрасте 6-8 лет он написал 4 книги, одна из которых была посвящена анатомии человеческого тела.

- Когда маленький Уильям достиг школьного возраста, первый класс он закончил за 1 день, 2-й класс — за 3 дня, 3-й — за 3 месяца, 4-й — за неделю. В итоге 7-летнее образование мальчик закончил меньше, чем за год.

- В 8 лет Сайдис мог общаться на 8 языках и изобрел свой собственный под названием Vendergood. К концу жизни он знал уже около сорока языков.

- В 9 лет Уильям разработал двенадцатеричную систему счисления вместо десятичной. В том же возрасте мальчик был принят в Гарвард, но руководство посчитало невозможным его обучение из-за «эмоциональной незрелости».

- В итоге учиться в Гарварде он начал в 11 лет и стал самым молодым студентом в истории, а чуть позднее читал там лекции для огромного количества профессоров.

- В 1930-м Сайдис получил патент на бессменный бесконечный календарь.

IQ Уильяма Джеймса оценивался в районе от 250 до 300 (наивысший зафиксированный IQ в истории).

Уильям родился в 1898 году в Бостоне в семье евреев-иммигрантов из города Бердичев. Его отец был известным психологом, а мать, окончившая медицинский факультет Бостонского Университета, одной из самых образованных женщин Америки.

Конечно, отец гордился способностями мальчика, писал о них в научные журналы и критиковал систему образования, приводя в пример достижения Уильяма.

Одаренным мальчиком стала интересоваться пресса, а когда Уильяму в 9 лет удалось поступить в Гарвард, репортеры начали его буквально преследовать. Он был на первых полосах всех американских газет, одни пророчили мальчику сотни великих открытий, другие критиковали отца и мать за то, что лишили ребенка детства и травмировали психику Уильяма. Затем начались годы обучения в Гарварде, но они не стали для юного гения яркими и успешными, скорее, Уильям стал чудаком и посмешищем. Студенты постоянно его дразнили и унижали, он оставался одиноким ребёнком с невероятным интеллектом, но этого оказалось недостаточно. У Уильяма случился первый нервный срыв после которого он стал замкнут и подавлен, единственным желанием Сайдиса было скрыться подальше от людей.

Идеальная жизнь для Уильяма Джеймса заключалась в уединении, он ненавидел толпы.

После окончания Гарварда Сайдис менял одну работу на другую, переезжая из города в город и стараясь оставаться незаметным. Он тайно издавал книги под разными псевдонимами и вел уединенную жизнь, работал простым бухгалтером, носил сельскую одежду и увольнялся с работы, как только узнавали о его гениальности. Он прятался от журналистов и стремился остаться незаметным, пока репортер из The New York Herald Tribune не разыскал его в одном из офисов на Уолл-стрит. «Вундеркинд 1909 года теперь работает оператором счетной машины за 23 доллара в неделю», — писали газеты о Уильяме.

После окончания Гарварда Сайдис менял одну работу на другую, переезжая из города в город и стараясь оставаться незаметным. Он тайно издавал книги под разными псевдонимами и вел уединенную жизнь, работал простым бухгалтером, носил сельскую одежду и увольнялся с работы, как только узнавали о его гениальности. Он прятался от журналистов и стремился остаться незаметным, пока репортер из The New York Herald Tribune не разыскал его в одном из офисов на Уолл-стрит. «Вундеркинд 1909 года теперь работает оператором счетной машины за 23 доллара в неделю», — писали газеты о Уильяме.

Одним из увлечений Сайдиса было коллекционирование трамвайных билетов и изучение быта одного из племен коренных американцев.

Сайдис ненавидел вспоминать о прошлом, а когда в 1927 году умер его отец, не появился на похоронах. Он возвел вокруг себя неприступную крепость, стремясь отгородиться от людей.

«Сайдис стал грузным мужчиной, неуклюжим и по-детски безответственным, который не сразу может найти слова, чтобы выразить свою мысль», – так написала о нем знакомая журналистка, которой Уильям дал интервью в журнал New Yorker. В июле 1944 года домовладелица обнаружила Сайдиса без сознания в арендуемой им комнате бостонского общежития. Он скончался в 46 лет от обширного инсульта.

Средний показатель IQ равен 100. Любой, кто достигает 140 баллов и выше, считается гением. Такие чрезвычайно умные люди составляют лишь от 0,25 до 1,0 % населения планеты.

Некоторые биографы считают Сайдиса самым одаренным человеком на Земле, а некоторые приводят жизнь гения, как свидетельство того, что одаренные люди не всегда могут достигать успеха.

А.Залесская

-ö-ö-

Трижды проклятый

Так повелось, что только самым дорогим и редким камням сопутствуют захватывающие, запутанные, а иногда и трагические истории. Как правило, речь обычно идет об алмазах, изумрудах, рубинах и сапфирах. Но есть исключения и для полудрагоценных камней.

Аметист «Герон Аллен» ничем особенным не выделялся среди своих собратьев, кроме одного – невероятной способностью отправлять на тот свет каждого, кто становился его несчастливым обладателем.

У аметиста двоякая слава. С одной стороны, он издавна носит репутацию вдовьего камешка. «Остерегайтесь его, женщины, обрученные или замужние», — такие слова были вырезаны на одной из глиняных табличек шумерским жрецом еще 30 столетий тому назад.

Почему за камнем закрепилась дурная слава? Аметист, оправленный в серебро, обычно носили женщины, потерявшие горячо любимого мужа. Женщина, носящая украшение из этого камня, словно дает обещание никогда не впускать в свое сердце чувство любви к другому мужчине.

С другой стороны, камень всегда считался счастливым, в Риме его даже называли благословенным, веря, что он приносит удачу, покой, врачует нервные расстройства. Но в каждом правиле есть исключения. Вот и аметист, позже получивший имя «Герон Аллен», показал себя с совершенно другой стороны.

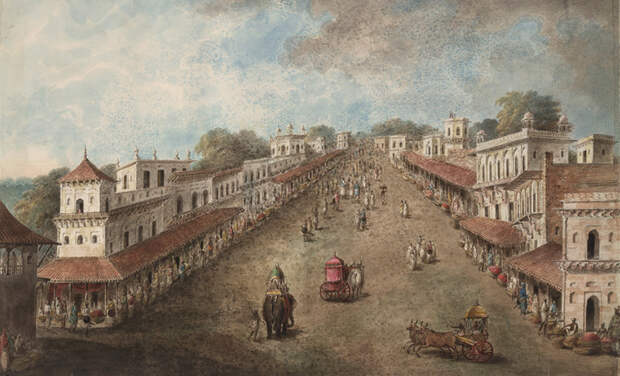

До середины XIX века о большом ярко-фиолетовом аметисте знали разве что в индийском городе Канпур, где он мирно покоился в одном из храмов. В этом старинном индийском городе в XIX веке, во времена владычества Британской Ост-Индской компании, располагался британский военный гарнизон.

Канпур, начало XIX века

Как известно, англичане не желали держать в Индии слишком многочисленный контингент собственных войск, поэтому создали армию сипаев — местных, индийских наемников, вооружив их современным оружием – ружьями и пушками (взамен сабель).

Силами сипаев воспользовались индийские феодалы, неограниченная власть которых с приходом британцев была сильно ущемлена. Достаточно было раздуть огонь религиозных чувств – среди сипаев были как мусульмане, так и индуисты. Этим и воспользовались.

Поводом стал, казалось бы, совершенно невинный факт. Подстрекатели бунта заметили, что англичане смазывают ружья коровьим или свиным жиром, в чем усмотрели святотатство. Индуисты были возмущены убийством священных коров, для мусульман действия англичан тоже оказались оскорбительны, для них недопустимо даже прикасаться к свинье.

В июне 1857 года в городе Канпур вспыхнуло восстание против британцев, которых казнили прямо на улице. Оставшиеся в живых женщины и дети были заключены под стражу на вилле Бибигар («Дом для леди»).

15 июля был отдан приказ казнить пленных. Повстанцы отказались собственноручно убивать женщин и детей, поэтому палачами стали мясники (каста неприкасаемых). Более сотни женщин и детей были убиты, их останки разрубили на куски и бросили в колодец.

Британские войска вошли в город на следующий день – 16 июля. Англичане быстро расправились с бунтовщиками. Пойманных мятежников заставили собственноручно соорудить себе виселицы рядом с Бибигаром. Предводителей мятежа привязали к пушкам и выстрелили.

Подавление индийского восстания англичанами / В.В. Верещагин, 1884

Палачам из низшей касты велели сначала казнить своих господ, а потом повесили их самих. Индусов накануне казни заставляли есть говядину, а мусульман – свинину. Англичане окружили и подожгли соседние деревни, в которых укрылись мятежники, всех кто пытался выбежать из огня – расстреливали. «Помни Канпур!» — стало боевым кличем британских солдат в борьбе с повстанцами других городов.

Во время этих трагических событий аметист и оказался в руках британского кавалерийского полковника Уильяма Ферриса. Спустя некоторое время по неизвестным причинам полковника стали одна за одной преследовать крупные финансовые неприятности. Спустя несколько лет, не выдержав ударов судьбы, обанкротившийся Уильям Феррис тяжело заболел и вскоре умер.

Получивший в наследство камень сын Ферриса почувствовал, что его как будто преследует злой рок. Надеясь избавиться от драгоценности, Феррис-младший подарил аметист своему приятелю. Однако вскоре новый владелец камня по непонятной причине застрелился. В своей предсмертной записке он просил вернуть аметист прежнему хозяину.

Феррису с трудом верилось, что злополучный камень снова находится в его руках. Проклиная полученный в наследство аметист и твердо решив на этот раз избавиться от него раз и навсегда, в 1890 году он передал его в Музей естественной истории. Так проклятый камень оказался у сотрудника музея Эдварда Герона Аллена.

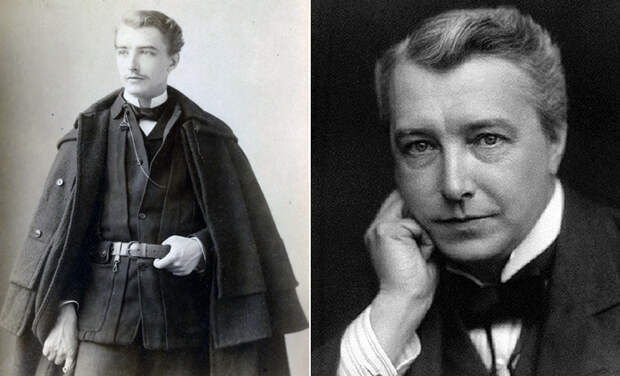

Аллен был высокообразованным и всесторонне развитым человеком. Будучи юристом по образованию, он написал переиздающуюся и в наши дни монографию о секретах изготовления скрипок. Зная множество языков, переводил рубаи Омара Хайяма. Был в дружеских отношениях с Оскаром Уайльдом. На его счету множество исследований в области естествознания. Все это делало Герона Аллена одним из виднейших британских ученых того времени.

Эдвард Герон Аллен

Ничего не утаивая, Феррис честно рассказал Аллену об истории злополучного аметиста. Эдвард считал себя невосприимчивым к любым суевериям и предрассудкам. Однако прошло немного времени, и даже ему стало казаться, что непонятным образом камень своей негативной энергией оказывает влияние на его жизнь.

Понимая, что эти ощущения могут быть просто самовнушением, Аллен все-таки сделал несколько попыток избавиться от злосчастного камня. Он несколько раз дарил аметист своим друзьям, но проходило немного времени, и они под разными предлогами, извиняясь, возвращали ему подарок обратно. Одна певица, например, пожаловалась, что у нее совсем не стало голоса. В конце концов, Аллен, отчаявшись, выбросил аметист в один из лондонских каналов. Казалось, что теперь-то уж камень исчез в мутных водах навсегда.

Невероятно, но спустя три месяца аметист был поднят на поверхность земснарядом, углублявшим дно. Чудом заметившие камень среди грязи и ила рабочие отнесли его перекупщику. А тот, в свою очередь, отнес аметист, да не куда-нибудь, а в отдел минералов Музея естественной истории. Где и передал его сотруднику музея Эдварду Герону Аллену.

В глазах Аллена история с проклятым камнем приобретала все более зловещий, мистический оттенок. Опасаясь к тому же за жизнь своих близких, Эдвард в отчаянии предпринял еще одну попытку выбросить аметист. Совсем недавно неподвластный суевериям ученый, последовательно упаковав камень в семь коробок, отдал его на хранение в банк, распорядившись вскрыть пакет через три года после его смерти.

Эдвард Герон Аллен умер в 1943 году. Через несколько лет его дочь вернула аметист в Музей естественной истории. Вместе с камнем она передала и записку отца, с предостережением не брать в руки «злополучный камень, обагренный кровью» и советом новому владельцу забросить его подальше в море.

Но наследники камня не последовали его совету. Сейчас аметист «Герон Аллен» выставлен в экспозиции музея, а экскурсоводам доставляет удовольствие рассказывать о его истории. В пояснительной этикетке к аметисту камень совершенно официально назван «трижды проклятым». А внук Эдварда Герона Аллена — бывший морской офицер Айвор Джонс — наотрез отказывается брать в руки бывшую семейную реликвию.

-ö-ö-

Голод в СССР в 30-е годы был организован США

Рассмотрим хронологию событий. 1929 год, в России только что кончилась гражданская война, начинается первая пятилетка (то есть восстановление

промышленности и хозяйства).

Пока еще Запад готовится экономически, без военного вмешательства, задушить советскую Россию. Первый шаг к этому сделан заблаговременно – это отказ от приема золота из СССР. Это делает Россию чрезвычайно чувствительной к поставкам своего сырья за границу, которое теперь является единственным источником поступления валюты в страну.

После высылки Троцкого из СССР Запад наносит очередной удар: вводится эмбарго на ввоз на Запад советских товаров. Фактически запрещен экспорт леса и нефтепродуктов, то есть всего того, чем оплачиваются поставки западных машин для разрушенной советской экономики. Смотрим на даты: первая пятилетка начинается в 1929 году, в 1930–1931 годах эмбарго ввели США, подобный декрет был издан во Франции в 1930 году. 17 апреля 1933 года эмбарго объявляет британское правительство. То есть сначала Запад отказался принимать в качестве оплаты от СССР золото, затем все остальное… кроме зерна!

Такое поведение Запада выглядит нелогичным. В это время там бушует Великая депрессия (началась как раз в 1929 году). В США перепроизводство продуктов (в том числе и особенно - зерна), правительство уничтожает зерно огромными партиями, и тут же принимает зерно из России в оплату за свои станки - вместо золота, нефти и другого, гораздо более нужного США сырья. Еще глупее ведут себя англичане - в те годы СССР был главным заказчиком английских станкостроителей, в 1932 году 80% экспорта станков из Англии шло в Советский Союз - а руководство Великобритании делало все, чтобы эти поставки стали невозможны, отказавшись принимать в оплату за станки не только золото, но и столь нужные Англии лес, руду, уголь и нефть. Всё - кроме зерна, которое англичане могли гораздо дешевле купить в США.

Таким образом, сталинское руководство СССР ставится перед выбором: либо отказ от восстановления промышленности, то есть капитуляция перед Западом, либо продолжение индустриализации, ведущее к страшному внутреннему кризису. Заберут большевики зерно у крестьян – очень велика вероятность голода, что, в свою очередь, может привести к внутреннему взрыву и смещению власти. Что бы ни выбрал Сталин – в любом случае Запад остается в выигрыше.

Иосиф Виссарионович и его окружение решаются идти напролом. С лета 1929 года начинается коллективизация сельского хозяйства. Государство собирает зерно и отправляет его на Запад, но вовсе не для того, чтоб уморить голодом часть населения страны, а потому, что нет другого варианта оплаты поставок оборудования. Вся надежда Сталина – на новый урожай. Он оказывается мал – в стране случилась засуха. Продовольствие СССР закупить не может ни за золото (золотая блокада), ни за валюту (из-за эмбарго ее нет).

Делаются попытки срочно завезти зерно из Персии, где согласны принять золото. Но власти не успевают – случается катастрофа. Та самая, что на Украине теперь зовется «Голодомором». В 1932 – 1933 годах умирает масса людей, и только после этого (!) Запад вновь готов принимать от большевиков нефть, лес и драгоценные металлы. Естественно, в 1934 году экспорт зерна из СССР полностью прекратился.

Тщательно организованный Западом голод 1932-33 годов не дал нужного результата: большевики удержали власть. Они продолжали индустриализацию. Экономические меры не подействовали – Сталин восстанавливал страну любой ценой. Оставались меры военные. И, удивительное дело - именно в 1933 году в Германии пришел к власти Адольф Гитлер, открыто писавший о своих захватнических целях в

бескрайних русских равнинах.

Из этих исторических данных становится ясным, что голод в СССР в 30-е годы был организован Западом, причем в основном Соединенными Штатами, с целью свержения существующей в СССР власти. Убить миллионы людей у них получилось, свергнуть Сталина - нет. Пришлось растить Гитлера, чтобы попытаться раздавить русских руками немцев. Но это уже другая история.

Свежие комментарии