Славия - Slavorum - Славянская держава в Германии! Gloria - Слава !

Вопрос о существовании Славянского государства, Славянской Германии, Славии - весьма тёмный, запутанный, не сильно обсуждаемый, но следы, факты, доказательства кое-какие всё-таки остались....

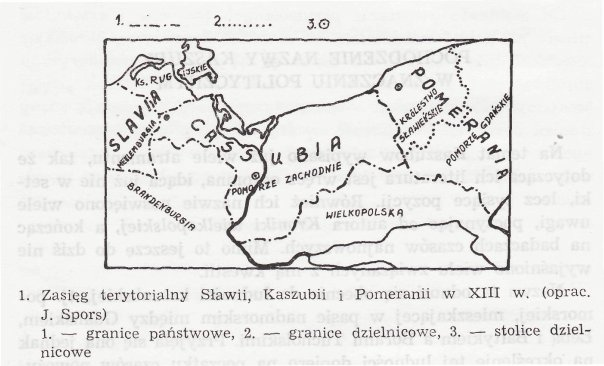

Jozef Spors PROCHODZENIE NAZVY KASZUBY W ZNACZENIU POLITYCZNYM/Kaszuby kom.

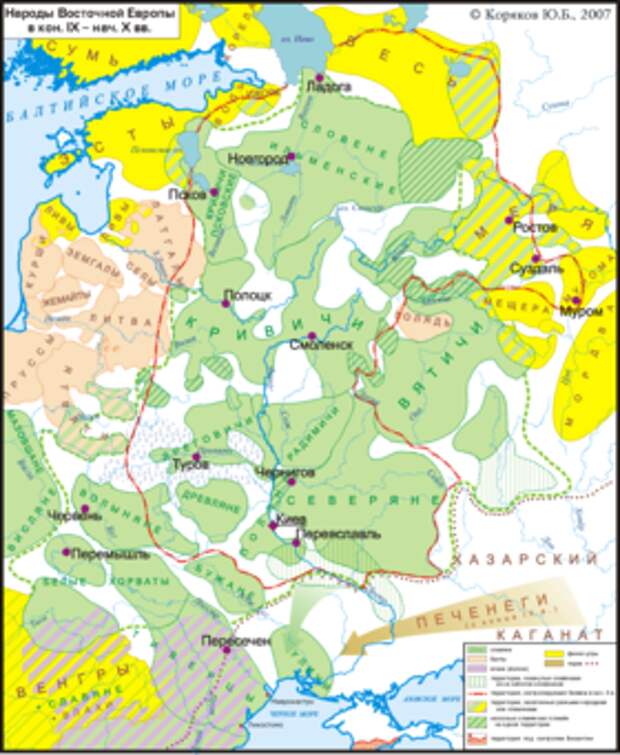

На карте видим страну Slavia - Славия на северо-запад от Кушубии в 13 веке

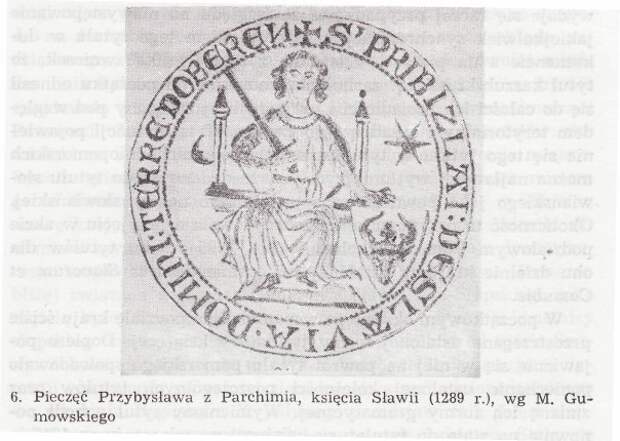

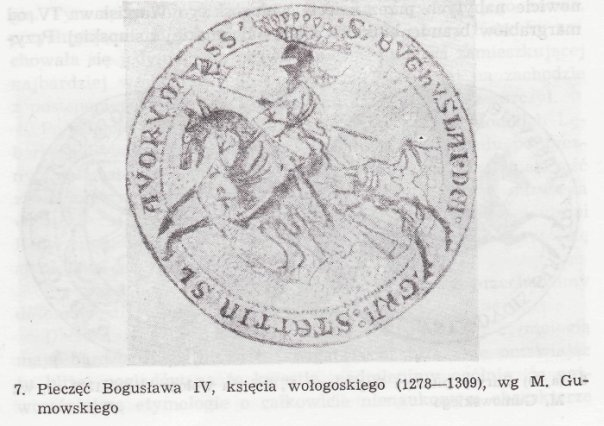

Смотрим теперь печати князей славянских, в титуле которых пропало название Славия - Слявянский, написанных готским- славянским алфавитом

в истории есть следующие князья с таким именем :

Прибислав или Прибыслав — имя нескольких исторических деятелей:

- Прибислав, Первослав (867—?) — сын сербского князя Мутимира, князь Сербии (891—892).

Прибыслав-Генрих (?—1150) — последний правитель западнославянского племени гавелян, правил в Браниборе.

Прибыслав Вагрский — правитель Вагрии (1129 — после 1156), соратник князя бодричей Никлота, сын Будивоя.

Прибислав (?—1178) — князь Мекленбурга, сын Никлота.

Прибислав I[en] (1224 — не раньше 1275) — первый князь Пархим-Рихенбергский (1238—1256), сын князя Мекленбурга Генриха Борвина II.

Прибислав II[en] (? — не раньше 1316) — сын Прибислава I, владетель Бельгарда (1270—1316).

Богуслав IV (XIII век — 19 февраля 1309[1]) — князь Поморский в 1278 — 1309 годах. Происходил из династии Грифичей.

Помера́нская дина́стия — род, к которому принадлежали правители Померанского княжества (герцогства) на протяжении практически всей его истории (с XII века до 1637 года).

Богуслав V Великий (польск. Bogusław V (Wielki); ок. 1317/1318 — 3 февраля/24 апреля 1374) — герцог Померании-Вольгаста (1326—1368) и Померании-Слупска (1368—1374).

Сын Богаслава 5 Вартислав 4 также имеет название SLAVOR: ... на своей печати

Siegel von Herzog Wartislaw IV. von Pommern

Вендский монетный двор, то есть типа торговый союз Ганзейский чеканил свои монеты!!!???

Полагаю враньё! Чеканка монеты - исключительная прерогатива государства!

Ведь историки и археологи называют государствами города - полисы эллинские-греческие в Северном Причерноморье, также и Венецию с Генуей - не просто города торговые, но города - государства со своей монетой!

Был-таки Вендский-Славянский Союз - как государство!

Примечательно, что в википедии данная статья есть только на 3 языках: русском, немецком, итальянском.

Что касается идеи традиционной, что это монеты (так на них и написано MONETA) - деньги купеческого-торгового союза, а не государства, то эту идею легко разоблачают гербы и геральдика!

В 14 - 16 веках купцы и их союзы, не имели право на гербы, это была исключительная привилегия дворянства, знати и королей и государств!

1. Герб - Двуглавый орёл - герб Империи Германской-Славянской-Готской-Богемской-Чешской-Немании, а с 16 века и Русии! значит этот город входил в Империю!

2, 3...

4. (нижний ряд 1) Гриффон - кроме этого был гербом королевского рода Гриффинов, ветвь самого древнего рода королевского Европы - Волков(Гвельфов), а также герб - рода царского русского Романовых!

5. Лев стоящий на Запад - герб Богемии - Чехии, Болгарии, Македонии, также герб города царского Володимера, только наш лев стоит на Восток!

Видим доказательства принадлежности данных монет государственным образованиям Европы 14-16 века!

Witten aus: Lübeck, Wismar, Hamburg, Rostock, Lüneburg, Stralsund (14. Jh.)

На монетах все гербы держав славянских !

Слава - Gloria - Богиня славян:

Gloria - Слава! Богиня славянская!

Герб славянский царский - Лев стоящий на Запад, как у Болгар, Македонцев, Богемцев!

Монета золотая славянская с готской легендой

GOLDEN COIN OF KING STEFAN TVRTKO I KOTROMANIĆ

MONETA AUREA REGIS STEPHANI

На реверсе:

GLORIA TIBI DEUS SPES NOSTRA

СЛАВА ТЕБЕ БОГИНЯ СПАСИТЕЛЬНИЦА НАША!

Здесь вполне можно толковать Слава как Богиня, поскольку притяжательное местоимение NOSTRA - наша стоит в женском роде, а не в мужском - Бог!

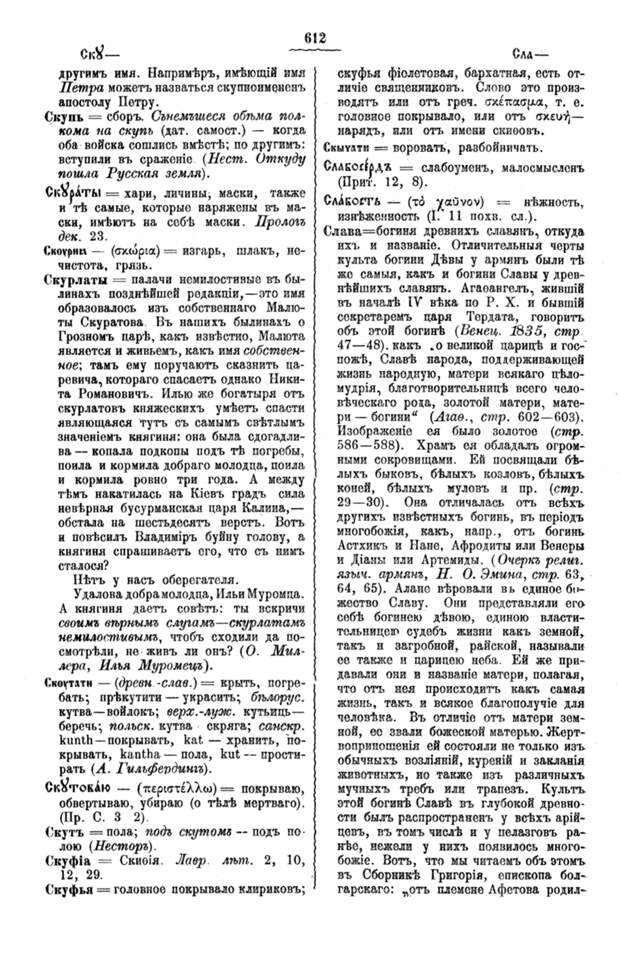

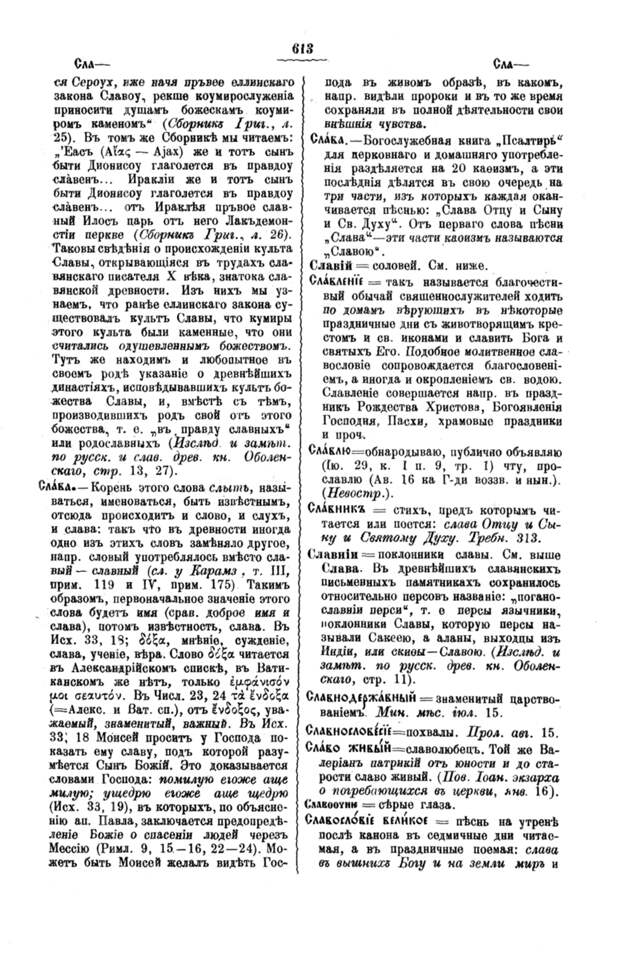

Смотрим Полный церковнославянский словарь прот. Г. Дьяченко

где растолковано кто такая Слава

Позже Слава - Gloria в христианских священных текстах стала синонимом Огня Духовного, Духа Святого, в котором являлся Бог людям.

Таким образом Слава стала третьей ипостасью Христианской Троицы:

Слава Божия явилась народу израильскому в облаке, когда народ возроптал на Господа (см.: Исх 16, 9-10);

слава Божия сошла в виде облака на гору Синай и пребывала на ней в течение шести дней (см.: Исх 24,16):

вид славы Божией при этом описывается как огонь поядающий (Исх 24,17)

и что именно Сын явится некогда во славе своей судить живых и мертвых, как сам Он неоднократно о том свидетельствовал (Матф. 24:3-43; Марк. 13:3-33; Лук. 17:22-37)

Ибо созиждет Господь Сион и явится во славе Своей… (Псалом 101:17)

«И беспрекословно – великая благочестия тайна: Бог явился во плоти, оправдал Себя в Духе, показал Себя Ангелам, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе» (1Тимофею 3:16)

=0=0=

Немцы - неманцы - Неманичи

1. Ак. Васильевский сообщает о "появлении немцев" в Константинополе в 11 веке под названием Nемсоу, то есть ромеи их называли, как русские и славяне.

Он находит их у Анны Комниной.

В Венецианском списке, есть замечательная редакторская вставка в скобках (что немцы якобы были давно известны римлянам).

Анна Комнина АЛЕКСИАДА

Вступительная статья, перевод, комментарий Я. Н. Любарского

ИЗДАТЕЛЬСТВО „НАУКА“

ГЛАВНАЯ РЕДАКЦИЯ ВОСТОЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

МОСКВА • 1965

КНИГА II 9.

Кесарь выяснил, какие воины охраняют каждую башню; он узнал, что в одном месте стоят так называемые бессмертные (это специальный отряд ромейского войска), в другом — варяги из Фулы 260 (так я называю вооруженных секирами варваров), в третьем — немцы 261 (это варварский народ, издавна подвластный Ромейской империи).

Яркий пример подделки:

1. никогда не встречал у "греков древних" такой знак как скобки - ясно, что вставка позднего редактора, переводчика, издателя.

2. ак. Васильевский анализирующий данный отрывок на греческом делает из него вывод о появлении немцев именно в этот поздний период, а не в древнее время.

К стати академикк настоятельно рекомендует: не читать древних греков в латинском переводе!

3. врёт редактор, потому что ни один "древний римский" автор не называет германцев "немцами", но только германцами.

Васильевский В.Г. Труды. Тома 1, 2(1), 2(2), 3, 4.

2. По мнению Ломоносова М.В. немцы от слова неман, т.е. неманцы.

Њемен (лат. Nemunas, блр. Нёман, Неманец, рус. Неман, Нямунас, пољ. Nieman, нем. Memel)

Не́ман (белор. Нёман, лит. Nemunas — Нямунас[2]) — река в Белоруссии, Литве и Калининградской области России.

3. Возникиовение и история государства Неманичей (вторая половина XII — первая половина XIV в.)

Около 1190 г. ослаблением Византии воспользовался рашкский (Рашка - Ruscia) великий жупан Стефан Неманя, добившийся полного суверенитета и заложивший основу новой династии Неманичей.

Историю возвышения Неманичей и правления родоначальника династии можно свести к следующим моментам:

1) конец 60-х — начало 70-х гг. XII в.: заняв великожупанский трон вопреки воле византийского императора и сместив при этом своего старшего брата, Неманя сумел все же примириться с Византией (1172);

2) начало 1180-х гг.: спустя 10 лет жупан выступает против императора, присоединяя (с венгерской помощью) земли в районе городов Ниш и Средец, а также Зету, где правителем стал его старший сын Вукан, который унаследовал по старой традиции королевский титул, однако в 1186 г. при попытке завладеть Дубровником Неманя потерпел неудачу;

3) конец 1180-х — 1190-е гг.: кульминация политического возвышения и удаление Стефана в монастырь под именем Симеон. Обстоятельством, стимулировавшим особую активность Немани в начале этого периода, явилось затруднительное положение Византии в связи с III крестовым походом (жупан пытался даже вступить в союз с одним из его предводителей — Фридрихом Барбароссой), а результатом этой активности стал крупный политический успех — завоевание независимости (несмотря на военное поражение на р. Мораве).

В 1196 г. Неманя отрекся от престола в пользу среднего сына Стефана и вскоре отправился на Афон, в русскую обитель св. Пантелеймона, где в то время пребывал его младший сын Савва (мирское имя — Растко). Спустя два года благодаря совместным усилиям отца и сына на Святой Горе возник первый сербский монастырь — знаменитый впоследствии Хиландар.

С именем Стефана (1196-1227), наследовавшего великожупанский титул, связан очередной этап возвышения молодого государства — возникновение Сербского королевства, на полтора столетия объединившего в своем составе континентальные и приморские земли, а впоследствии даже македонские и греческие. Стефану Первовенчанному (под таким именем он большей частью фигурирует в историографии) понадобилось при этом сломить упорное сопротивление дуклянских королей, и прежде всего брата Вукана. В этом ему оказал поддержку Савва, выступавший в качестве сторонника «рашкской концепции»; для придания веса притязаниям Стефана на новый титул было, в частности, осуществлено перенесение мощей св. Симеона (Стефана Немани) в Студеницкий монастырь, на территорию Рашки. Этот акт состоялся в 1208 г., а в 1217 г. последовала коронация Стефана. В 1219 г. произошло еще одно важное событие: провозглашение автокефальной Сербской архиепископии с кафедрой в монастыре Жича. Первым главой новой архиепископии стал Савва.

Стефан I, который приобрел корону с санкции папы Гонория III, не изменяя православной ориентации, стремился поддерживать контакт с католическим миром. Об этом свидетельствует его брак с внучкой венецианского дожа Энрико Дандоло, известного политика своего времени, с именем которого неразрывно связана история IV крестового похода, оказавшего столь важное влияние на историю южных славян (напомним, что в этот период и болгарский царь вел с Римом переговоры о заключении унии). Савва также умел ладить с западными соседями.

После кончины Стефана (1227) в Сербии на время наступил период ослабления центральной власти. Два его ближайших наследника оказались в зависимости сначала от эпирского деспота, а затем — после битвы при Клокотнице 1230 г. — от болгарского царя Ивана Асеня II (в этот период особую активность развил Охридский архиепископ)."

Герб царства и династии Неманичей - Орёл двухглавый белый!

Представлен двуглавым белым орлом на красном фоне, и вскоре стал символом как сербских королей, так и сербской державы в целом. Его можно увидеть на каталонской карте 1339 года, где столица царя Душана отмечена двуглавым орлом.

Дарио Божич дал две фотографии печатей Стефана

Я читаю:

СФРАГИС - ПЕЧАТЬ

СТЕФАНУ - Стефана

Мегалу - Великого

Жупану - Жапана - Государя

ТОУ - Великой

Немания - Немании

Итак, Печать Стефана Великого Жупана Великой Немании.

С учётом герба Орла имперского белого двуглавого можно утверждать, что это герб не Стефана (семейный, родовой), но державы, империи!

=0=0=

Руская Германия: Ильм, Дуранция, Рейс-Русь, князья руские и Гарольд князь руский!

Для затравки несколько топонимов русских - германских

1. Река Ильм - Ильма - озеро Ильменское

Водные объекты

Ильмень — местное наименование застарелого озера в европейской части России, как правило, расположенного в дельтах больших рек (Волга, Урал и др.) и образовавшееся из их расширенных рукавов или лиманов.

Ильмень — озеро в Новгородской области, наиболее крупное из ильменей.

Ильмень — река в Оренбургской области.

Ильмень — река в Кемеровской области.

Большой и малый Ильмень — озёра в Иловлинском районе Волгоградской области возле хутора Байбаев.

Ильмень — озеро в Даниловском районе Волгоградской области

Ильмень — озеро в Михайловском районе Волгоградской области

Ильмень — озеро на территории Балашовского района Саратовской области

Ильмень — озеро в Тверской области

Населённые пункты

Ильмень — село, центр Ильменского сельского поселения в Руднянском районе Волгоградской области.

Ильмень — деревня в Новгородском районе Новгородской области.

Ильмень — деревня в Шимском районе Новгородской области.

Ильмень — посёлок в Приволжском районе Самарской области.

Ильмень — деревня в Аркадакском районе Саратовской области.

Ильме́нские го́ры (или Ильме́ны) — группа хребтов на Южном Урале, в Челябинской области России, в окрестностях города Миасса.

река Ильма — топоним в России:

Ильма — приток Берёзовки в Московской области.

Ильма — приток Устья в Ярославской области.

Ильма — приток Малявы в Тверской области.

Ильма — приток Молёбки в Пермском крае.

река Ильм в Германии— многозначный термин:

Ильм, или вяз (лат. Ulmus) — род растений.

Ильм — историческое название немецкого города Штадтильм.

Ильм — река в Германии, приток Абенса.

Ильм — река в Германии, приток Зале.

Берёт начало на северо-восточных склонах Тюрингского Леса[2] к востоку от горы Гросер-Берберг[1]. Течёт в северо-восточном направлении через города Ильменау, Веймар и Апольда[1].

Ильменау (нем. Ilmenau) — город в федеральной земле Тюрингия, находящийся в самом центре Тюрингенского Леса.

Тюри́нгенский Лес[2][3], или Тюрингский Лес (нем. Thüringer Wald), — горы средней высоты в федеральной земле Тюрингия в восточной части Германии.

2. А чехи называют тот лес и Тюрингию - Дурансия

Durynský les (německy Thüringer Wald) je pohoří v Německu, v jižní části Durynska na hranici s Franky.

Svobodný stát Durynsko (německy Freistaat Thüringen) je spolková země ležící v samém středu Spolkové republiky Německo

Есть также и исторический персонаж с таким именем

Дюрансия (чеш. Durancie; ум. не ранее 1160) — жена оломоуцкого князя Оты III Детлеба, предположительно дочь Великого князя Киевского Мстислава Владимировича и его второй жены Любавы.

Сам Ота Чёрный вскоре погиб в битве. Его малолетних детей вывезли на Русь, где Ота Детлеб и провёл молодые годы.

Возможно, именно там Ота и женился на дочери Мстислава Владимировича. Вывод о том, что его жена, известная как Дюрансия, могла быть русской княжной, также может быть сделан исходя из выбора имён их с Отой детей.

После смерти Собеслава в 1140 году Ота Детлеб смог укрепиться в Оломоуцком княжестве.

Ота Детлеб умер 12 мая 1160 года. Поскольку его дети были ещё несовершеннолетними, Оломоуц оказался под управлением чешского князя Владислава II. О судьбе его вдовы Дюрансии ничего не известно.

У Дюрансии и Оты III Детлеба было, по меньше мере, семеро детей:

Сватава (ум. до 1160)

Владимир (1145 — до 11 декабря 1200), князь Оломоуца в 1189—1192 и 1194—1200/1201 годах

Бржетислав (ум. до 1201), князь Оломоуца в 1189—1192 и 1194—1200/1201 годах

Мария (ум. после 1198)

Евфемия (ум. после 1198)

Дюрансия (ум. после 1198)

Гедвига (ум. после 16 января 1160)

Er heiratete Durantia N. (Durancia), mit der er drei Kinder zeugte: Vladimir zu Olmütz († um 1200), Bretislav zu Lundenburg († vor 1201) und Swatawa († 1151).

Отец Дурансии - Гарольд князь Руский

Мстисла́в Влади́мирович Вели́кий (сер. февраля 1076[4] — 15 апреля 1132[5]), в крещении Феодор[6], в Западной Европе был известен как Гаральд, наречён в честь деда — Гарольда II Годвинсона[7], последнего англосаксонского короля. Великий князь Киевский (1125—1132), сын древнерусского князя Владимира Мономаха и английской принцессы Гиты Уэссекской[8].

3. и наконец ещё одно название, которое я не могу понять, осмыслить по незнанию языка немецкого! насколько правдоподобно такое значение и толкование данного названия немецкого! Тем более, что оно обще известно и обще принято!

Рейсс (Reuß [ройс], букв. «русский») — владетельный дом, правивший в XII—XX веках графствами и княжествами на территории современной немецкой земли Тюрингия. В XIX веке владения Рейссов составляли суверенные княжества Рейсс-Грейц и Рейсс-Гера, просуществовавшие в составе Германской империи до 1918 года.

Reuss (букв. «русский») — прозвище которое носил в XIV веке родоначальник младшей линии Генрих I Русский[1], совершивший путешествие в Карпатскую Русь за своей невестой и будущей женой, Юттой Шварцбург-Бланкенбургской, внучкой Даниила Галицкого.

Княжество Рейсс старшей линии или Рейсс-Грейц (нем. Fürstentum Reuß ältere Linie) — государство на территории Германии, существовавшее с 1778 по 1918 годы, управлявшееся старшей ветвью династии Рейсс.

Княжество Рейсс младшей линии или Рейсс-Гера (нем. Fürstentum Reuß jüngerer Linie) — государство, существовавшее в 1848—1918 годах на территории современной Тюрингии в Германии, управлявшееся младшей ветвью династии Рейсс.

Генрих Русский (нем. Heinrich Ruthenus; Heinrich Reuß) — второй сын фогта Плауэна и графини Эверштейн. Родоначальник германского владетельного дома Рейссов (нем. Reuß).

Первое упоминание о нём в летописи под 1276 годом. В 1289 году посвящён в рыцари. Своё прозвище получил из-за путешествия в Карпатскую Русь за своей невестой и будущей женой, Юттой Шварцбург-Бланкенбургской, внучкой Даниила Галицкого.[1] Последнее упоминание о Генрихе Русском в 1292 году.

=0=0=

Из греков в море Варяжское ... и до Ромовы Руской...

Вспомнилась старая загадка географическая от Нестора в Повести Временных Лет, помните, там описание путешествия из варяг в греки, точнее "из грек в варяги" до Новгорода и последняя фраза, а оттуда можно в Рим доплыть.

и бѣ путь из Варѧгъ въ Грѣкы . и изъ Грѣкъ по Днепру . и вѣрхъ Днѣпра волокъ до Ловоти . и по Ловоти внити въ Илмерь ѡзеро великоє . из негоже ѡзера. потечеть Волховъ . и втечеть въ ѡзеро великоє Нево . и того ѡзера внидет̑ оустьє в море Варѧскоє . и по тому морю внити доже и до Рима . а ѿ Рима прити по тому же морю . къ Цс̑рюграду . и ѿ Царѧград̑ прити в Понтъ море . в неже втечет̑ Днѣпръ рѣка . Днѣпръ бо течеть изъ Воковьского лѣса .

Я всё никак не мог понять, а зачем такого "кругаля" давать вокруг всей Европы? а не идти обратно тем же путём.

и Почему вышли - (начало пути) из Царь-града, а пришли (путь закончили) в Риме италийском? домой же надо возвращаться.

А тут ещё Масуди подбросил инфо, что только русские вокруг Европы ходили морем

французское издание Масуди "Золотые степи",

Prairies d'or, Arabic edition and French translation of Muruj al-dhahab by Barbier de Meynard and Pavet de Courteille, Paris 1861-77

Vol 1 of 9

стр. 364-365. до 300 г. тысячи людей пришли на кораблях и высадились в Испании и разорили её. Масуди полагает, что это были Русы (Russes), потому что только этот народ ходил в этих морях (Азовское, Чёрное), и выходил в Океан через пролив.

И ещё подсказали, хотя про Ромов давно знал, но только сейчас просветило и всё сошлось-состыковалось:

Главный жрец в Ромове Криве - кривич - руский!

Рóмува или Рóмове (Romovė, Romow) — одно из главных языческих святилищ у средневековых пруссов. Располагалось в провинции Надрува (немеций Groß Wahldeck, современное русское Осокино).

Название

В источниках XIV в. Ромува известна как Romehnen, Romayn, в XV в. встречается наименование Rickoyot.

Название Ромува или сходные с ним топонимы достаточно распространены на территории проживания балтийских племен. Так, существуют лес Ромува и город Ромэйней, где в более ранний период могли находиться святилища. Ромове называлось литовское святилище Перкунаса в Вильнюсе.

Этимологически Ромува восходит к балтийскому корню *rom, *ram, означающим «тихий, спокойный».

Другое название Ромувы — Ри́койото (Rikojotas, нем. Rickoyto, Rickoyotto, Rikaioth). Данное слово родственно старо-прусскому слову rikis — «король, господин».

Согласно записям С. Грунау, прусские герои Брутéнис и Вайдевýт основали Ромуву в 523 г. Они принесли себя в жертву богам, бросившись в огонь перед дубом святилища.

Святилище находилось в роще, под открытым небом. Стен вокруг не было. В центре находился большой дуб шириной в 6 локтей с такой густой кроной, что она не пропускала капли дождя. Средневековые авторы отмечают, что дерево было вечно зеленым. Вокруг дуба была натянута ткань, за которую могли заходить только кривис кирвайтис и старшие жрецы-вайделоты. Внутри дуба в отдельных дуплах стояли изваяния троих главных прусских богов — Патуласа (Патоласа), Перкунаса, Патримпаса, а рядом были прикреплены особые знаки или символы богов.

* Перед идолом Перкунаса горел «вечный», поддерживаемый жрецами огонь, считавшийся святым. В нем сжигались жертвы. Для поддержания огня использовали только дубовые дрова.

* Символом Патримпаса была змея (скорее всего — уж), которая жила в корзинке и питалась приносимым жрецами молоком.

* Рядом с идолом Патоласа лежали черепа человека, лошади и коровы.

Типологически данное святилище сближается с языческим храмом в Уппсале, со святилищем поморских славян на о.Рюген, а также со святилищем Перуна в Новгороде.

Точное число служителей культа неизвестно, источники свидетельствуют, что их было «много».

Исследователь литовской (и шире — балтийской) религии и мифологии Г. Береснявичус полагает, что количество жрецов было велико, поскольку один служитель культа физически не мог выполнять все функции. Старшие жрецы, кривисы, были инициаторами различных религиозных церемоний — они основывали святилище, разжигали «вечный», негасимый огонь, давали предписания людям.

Верховный жрец кри́вис кирва́йтис (krivis kirvaitis, нем. Criwe) пользовался уважением правителей, знати и простых людей, его власть распространялась на все балтийские земли во время войн с Тевтонским орденом. Кривисы приносили богам треть военной добычи в случае удачного похода.

Петр из Дусбурга отмечает, что кривис был настолько уважаемым человеком, что послы его, несшие особый знак — крúвуле (кривую палку либо жезл), получали любую помощь на землях балтов и принимались с почетом. Когда верховный жрец умирал, из числа наиболее уважаемых жрецов выбирался новый кривис.

Рангом ниже были вайделоты (vaidelutas, нем. Wurskaiten, Waideler, Waidelotten). В крупных святилищах — таких, как Ромува, они поддерживали огонь, принимали и приносили жертвы, учили молодежь законам и рассказывали им о богах. В общинах они совершали разного рода ритуалы, организовывали религиозные праздники, нередко выступали судьями в тяжбах.

Вайделотами могли быть как мужчины, так и женщины. За огнем часто следили девушки (подобно римским весталкам) или вдовы. Их называли вайди́лес, вайделу́тес (vaidiles, vaidelutes).

В обязанности жрецов входило следить за священным огнем после того, как его разжег кривис. Если огонь по недосмотру гас, жрец платил за это своей жизнью.

Несколько смущал титул, имя верховного жреца Ромовы

Верховный жрец кри́вис кирва́йтис (krivis kirvaitis, нем. Criwe)

Ну, ведь очень похоже на кривичей!!!???

- и тут наши вечные друзья прибалтийские славяне всё прояснили:

В латышском языке и по сей день русских называют «криеви» (латыш. krievi, латг. krīvi), а Россию — «Криевия» (латыш. Krievija).

Ну, конечно же, для латышей, латгальцев ближайшие соседи руские и были кривичи! и так они называли всех руских, включая прусов, и их Верховный жрец Криве значит Верховный жрец Руский в Ромове Руской в Пруссии!!!

Кри́вичи́

(др.-рус. криви́чи) — союз восточно-славянских племён[1][2], который в VIII—X веках сложился в верховьях Западной Двины, Днепра и Волги.

Занимались земледелием, скотоводством, ремеслом. Главные города: Смоленск, Полоцк, Изборск. С IX века — в составе Древнерусского государства. В XI—XII веках территория кривичей входила в Смоленское и Полоцкое княжества, северо-западная часть — в Новгородские владения.

Группы кривичей

Кривичей принято подразделять на две большие группы: псковскую и полоцко-смоленскую. Также кривичи упоминаются, как одно из славянских племён (Κρίβησκαν) на полуострове Пелопоннес, в греческом сочинении «Хроника Мореи» XIV века[5]. Также их выделял отдельно Трубачёв в монографии «Ранние славянские этнонимы»[6].

Полоцкие кривичи

Основная статья: Полочане

Полочане — часть кривичей, заселявшая в IX веке территорию современной Витебской области и север Минской области в Белоруссии.

Псковские кривичи

Тверские кривичи

Смоленские кривичи

Трубачёв связывал смолян на Балканах (главный город — Смолен в юго-западной Болгарии) с ветвью восточнославянских кривичей: смоленами или смолянами (главный город — Смоленск, он же — Смольск, находящийся на Верхнем Днепре).

Смо́ланд (швед. Småland) — историческая провинция в южной Швеции, в восточной части региона Гёталанд

Пелопонесские кривичи

Трубачёв считал, что топоним Kryvitsani на Пелопоннесе в Греции говорит о том, что здесь некогда существовала группа кривичей.

И тогда естественной и нормальной и более правдоподобной выглядит генеалогия Ивана Грозного от прусского короля - руского!

Н.Н. Селиванов в книге "Сборник материалов по истории предков царя М.Ф. Романова" рассказывает:

"Прусский король Прутено <Брутено> в 373 году по Рождеству Христову отдал в вечное владение своё Прусское королевство брату своему Ведевуту, а сам определился в идолослужение первым жрецом в городе Романове, где ныне находится немецкое местечкo Хайлигенбайль, как раз неподалёку от Кёнигсберга. Романов, Ромов - буквальный перевод с латыни на русский названия "Рим" (по-итальянски - Рома). Именно этот Ромов-Рим, скорее всего, упоминается в рассказе о путешествии апостола Андрея по Руси в "Повести временных лет"."

Согласно исследованиям барона Кампегаузена, опубликованнным в книге Н.Н. Селиванова, где-то неподалёку от Кёнигсберга стоял когда-то город Романов - столица Прусско-Самогитского княжества, которым в течение долгого времени владели предки бояр Романовых.

K. Воротный рассказывает:

"...в 305 году Прутено, король пруссов, уступил свой престол брату Вейдевуду, а сам удалился в древнюю столицу пруссов - город Романов, где сделался верховным жрецом при священном дубе, изображение которого находится в гербе рода Романовых. Один из потомков четвёртого сына Вейдевуда - Недро - владетель Судавии, Самоготии, Литвы, князь Гланда Камбила Дивонович, обессиленный борьбой с крестоносцами, удалился с сыном своим и многими вассалами к великому князю Александру Ярославичу Невскому."

"Палемон_(князь_литовский)

..Легенда о Палемоне и основании Литвы впервые упоминается во второй редакции белорусско-литовских летописей, созданной в 1520-х или 1530-х годах<2>.

По легенде римлянин Палемон, родственник императора Нерона, спасаясь от жестокости императора с пятьюстами знатными семействами, приплыл к устью Немана, а по Неману добрался до рек Дубисы и Юры. Здесь они поселились, назвав эту землю Жемайтией (низкой землей). Данную легенду немного развил Мацей Стрыйковский, который передвинул переселение на 452 год и объяснил его тем, что предки литовцев спасались от зверств Аттилы<3>."

Нерон... 16-й век.. так не от Грозного ли они спасались?

то есть во время Нестора Ромов-Рим был важным пунктом на торговом пути.

Хотелось давно посмотреть, как именно и точно в первоисточниках город Рим написан?

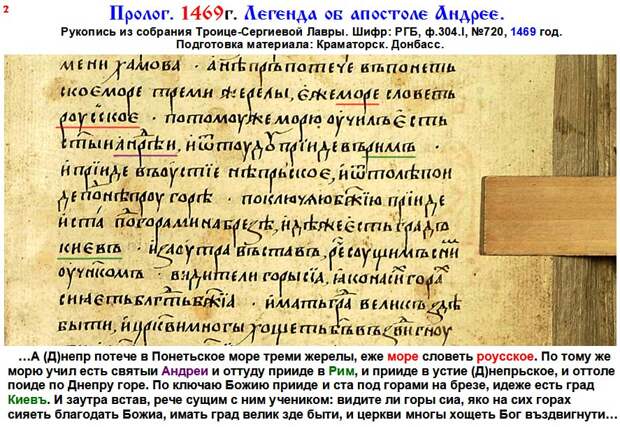

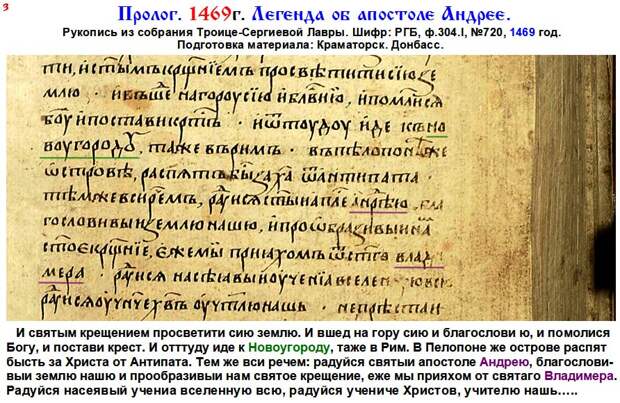

и вот теперь Сѥргѣй Ѥфїмовичъ на ФБ выложил фотографии нескольких рукописей 15 века с легендой о приходе апостола Андрея на Русь из Пролога Повести временных лет:

4 строка последнее слово написано буквально так

(...ПРИДЕ В ) ГЬРИМГЬ - !!!???

Что такое ГЬ - ГосударЬ, ГосподЬ!? БУква Ь явнно отличается от Ъ и от Б, которые тоже есть тексте!

но в 5 строке перед "устьем" тоже стоит ГЬ

...ПРИДЕ В ГЬОУСТИЕ...

строка 7-8

... ЕСТЬ ГРАДГо

КИЕВГЬ

то есть перед Киевом ГД после ГЬ

ещё фото

4 строка

...ТАЖЕ ВГЬРИМГЬ...

Пока могу понять ГЬ - только как ГосударЬ, ГосподарЬ, ГосподЬ - более ранняя форма Царь - Цесарь - Кесарь и относится, она не к Риму в Италии, но к Риму на Понте!

Этимология

Происходит от праслав. *gospodь, от кот. в числе прочего произошли: ст.-слав. господь (по основе на -i, но род., дат. п. ед. ч. господа, госпдѹ наряду с господа), ст.-слав. госпдинъ (κύριος), русск. господь, господин, укр. господи́н, болг. го́спо́д, сербохорв. го̏спо̑д, словенск. gospȏd, др.-чешск. hospod, болг. господи́н, сербохорв. госпо̀дин, госпон, словенск. gospodȋn, gospon, чешск. hospodín, др.-польск. gospodzin (возм., из чешск.). При этимологии обычно считают исходной формой *gostьpodь, хотя некоторые высказывают сомнение в этом. Ст.-слав. господь могло возникнуть из этой формы только как сокращение титула, обращения. В таком случае ее можно сравнить с лат. hospes (род. п. hospitis) «хозяин; предоставляющий гостеприимство» из *hostipotis, где вторая часть слова представляет собой и.-е. *potis; ср.: лат. potis «могущественный», греч. πόσις «супруг», др.-инд. pátiṣ м., авест. paiti-, лит. pàts «супруг, сам», viẽšpats «господь». Слав. -d можно было бы объяснить из основы на согласный *pod-/*pot-. Ср. греч. δεσπόζω наряду с δεσπότης, *δεκαδ- (đεκας, δεκάδος) наряду со слав. -desęt-, а также νέποδες «потомки»: лат. nepōs, -ōtis с первонач. знач. «негосподин»

Свежие комментарии