РИА Катюша

Биометрическое рабство с колыбели

Госдума готовит закон об идентификации новорожденных россиян, а Сбербанк будет отказывать в счетах и кредитах гражданам, не сдавшим биометрию

Госдума готовит закон об идентификации новорожденных россиян, а Сбербанк будет отказывать в счетах и кредитах гражданам, не сдавшим биометрию

Контуры строящегося на наших глазах глобальной финансовой «элитой» нового тоталитарного электронного государства, для которого нацсуверенитеты, конституции, законы, равно как и воля местного населения – абсолютно ничего не значат, проявляются все отчетливей.

После принятия жуткого ФЗ №482 «О биометрической идентификации…» патриотическая общественность забила тревогу : уже тогда было понятно, чего добиваются ростовщики-трансгуманисты, либералы в Правительстве РФ и прочие адепты торговли «человеческим капиталом». Однако граждане в большинстве своем не поняли, какая страшная система социальной инженерии входит в жизнь каждого, и сейчас пришло время пожинать плоды.

Цифролоббисты из «Единой России» разрабатывают законопроект о биометрической идентификации новорожденных и малолетних детей…

В феврале уходящего года мы подробно рассказывали о том, как один из ярых сторонников демонтажа соцгосударства, на тот момент первый вице-премьер Игорь Шувалов распинался на парламентских слушаниях по внедрению «цифровой экономики» в Госдуме о необходимости срочно принять множество новых законов, утверждающих электронный концлагерь. От депутатов требовалось срочно «находить консенсус, быстро проводить все перемены, чтобы поменять экономический уклад» (кстати, о том же и почти такими же туманными словами говорил Президент на вчерашней пресс-конференции ). Но похоже, что законопроектная база по-прежнему сильно отстает от сроков, заданных правительству РФ Всемирным банком, МВФ, ФРС и прочими «хозяевами денег», а также их аудиторскими и консалтинговыми конторами при кабмине.

И все аргументы о нашем удобстве, комфорте, безопасности, а главное – о прописанной в упомянутом 482-ФЗ добровольности входа в единую базу данных с личным номером (сквозным цифровым идентификатором – ключом от цифрового профиля гражданина) благополучно забыты.

Об этом свидетельствует целая серия материалов от различных известных СМИ, самым откровенным из которых стал текст издания Life с заголовком «Нет портрета – нет кредита. Сбербанк заставит клиентов сдать биометрию». Точнее, это даже текст, а перечень слайдов со следующими утверждениями:

«Могу ли я отказаться (от биометрической идентификации в Сбербанке)? В теории − да. Но в условиях банковского обслуживания Сбербанка прописано, что клиенту могут отказать, если он не идентифицирован.

То есть Сбербанк не обслужит меня, если я не сдам образцы голоса и фото? Так написано в условиях обслуживания от 30.10.2018. Это коснётся работы со счетами, вкладами, ОМС клиента и мобильным банком.

А если я сдам эти данные, могут ли их использовать другие организации? По правилам Сбербанка − да, могут. Их могут передавать третьим сторонам. Или органам власти. Официально − ради вашего же блага.

То есть за мной будут следить? Сбербанк и так следит за вами. Он имеет право обрабатывать ваши персональные данные, изучать интересы: соцсети, сайты, покупки»».

Обо всем этом «Катюша» рассказывает своим читателей уже больше года. Прописанное в тексте законопроекта «добровольное информированное согласие» остается только в качестве фасада, унылой ширмы «цифровой трансформации», а по-простому – уничтожения суверенитета государства, утверждения глобальной власти ростовщиков и ТНК, и разделения населения превращенного в «цифровые профили», на разные касты к чему открыто призывает Герман Греф со своими заокеанскими хозяевами. Не принадлежащему России Сбербанку не впервой попирать российские законы – как известно, главный банкстер не намерен обслуживать жителей Крыма и наглым образом запрещает оплату наличными во многих своих отделениях (нарушая таким образом Гражданский кодекс РФ, ст. 140; Федеральный закон от 10.07.2002 N86-ФЗ (ред. от 18.07.2017) «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», ст. 30).

Но еще страшнее и абсурднее тот факт, что команду собирать биометрию россиян дала экс-подчиненная Грефа по Минэкономразвития, ныне – глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Именно ее структура, фактически находящаяся вне контроля властей РФ, в рамках принятого закона имеет полномочия определять перечень сведений о гражданах-клиентов банков, порядок проведения идентификации граждан (в т.ч. – госорганами и частными организациями), а также оперативно их получать и хранить. С учетом действующей статьи 26 ФЗ № 395-1 «О банках…», в которой сказано: «Банк России вправе предоставлять сведения о конкретных сделках и операциях кредитных организаций, о сделках и об операциях их клиентов …, полученные из отчетов кредитных организаций, …за исключением сведений, составляющих гос. тайну, центральным банкам и (или) иным органам надзора иностранных государств, в функции которых входит банковский надзор…», очевидно, что очень скоро ЦБ станет крупным игроком на трансграничной бирже, торгующей «цифровыми личностями» и всеми нашими значимыми данными. Не говоря уже о том, что в любом базовом бланке согласия на обработку ПД гражданина имеется пунктик об их передаче третьим лицам, в т.ч. за границу, обезличивании и т.д. Так что если во время недавних визитах в банк вам предлагали сдать биометрию в навязчивой, но предусматривающей отказ форме, скоро об этом можно будет забыть…

А что же «людиардерам» («хозяевам денег», владельцам человеческого капитала, т.е. нас с вами, выражаясь словами спецпредставителя Президента по цифровизации Дмитрия Пескова ) делать с новорожденными и несовершеннолетними детьми, которые пока не торопятся брать кредиты и получать интерактивные госуслуги через ЕСИА и ЕБС? Ведь им надо каждого определить в соответствующую страту с рождения, задать его цифровому профилю индивидуальную карьерную траекторию и т.д. Оказывается, и этот вопрос можно решить в обход Конституции, законодательства и, конечно же, наплевав на мнение родителей о необходимости каких-либо идентификаций и внесения ПД их ребенка во всеобщую базу. Во всяком случае, цифролоббисты из «Единой России» считают именно так. На официальном сайте фракции ЕР в Госдуме 12 декабря появилась информация о разработке законопроекта об идентификации новорожденных и малолетних детей. Вот какая «важная» проблема заботит «народных» избранников, и с этой целью создается целая рабочая группа под руководством члена Комитета Госдумы по охране здоровья Юрия Кобзева (информацияофициально продублирована на сайте соответствующего думского комитета).

«С момента рождения ребенка до получения паспорта, где появляется первая фотография, идентификации его личности, кроме документальных записей, нет. А проблемы в этой области, между тем есть. Официального названия у рабочей группы пока нет, но нам предстоит большая работа со специалистами, экспертами, правоведами, представителями здравоохранения, служб по защите прав ребенка, чтобы найти решения в этой области и заполнить правовой пробел», - говорит Кобзев.

Надо полагать, вы уже догадались, что проблема с созданием досье и тотальной слежки за гражданами с момента рождения есть только у г-на Кобзева и его кураторов. Какое отношение к охране здоровья имеет присвоение малышам идентификационных меток и номеров, а затем и чипирование – думается, тоже предельно ясно. Никакого. Однако г-н Кобзев, оказывается, крайне озабочен возможностью использования поддельных документов на детей и возможными подменами в родильных домах. Ну в самом деле – родился малыш – и не отходя от кассы надо откатать ему пальчики, а затем сфотографировать личико камерой высокого разрешения. Можно даже крик вызвать искусственно – чтобы записать образец голоса. А годика в 4-5 – еще раз обязательно пройти все процедуры, малыш-то растет, он уже является «человеческим капиталом» для «людиардеров»… а когда он там паспорт гражданина получит? Лет в 14 – в лучшем случае.

Очень интересно будет посмотреть, как службы по защите прав ребенка будут помогать «хозяевам денег» восполнять этот «ужасный правовой пробел». По идее они первыми должны ратовать за то, чтобы банкиры, «оказыватели социальных услуг» и прочие единороссы оставили малышей в покое. Так или иначе, Общественный уполномоченный по защите семьи в Санкт-Петербурге направила соответствующим депутатам заявление с просьбой включения в данную рабочую группу, дабы популярно разъяснить лоббистам ситуацию. А почему нет, если заявлено, что к работе приглашаются все профильные эксперты?

Материал, пиарящий биометрию для новорожденных, также появился на сайте «Медицинский вестник». Сообщается, что инициатива исходит от парламентария от Ростовской области Максима Щаблыкина (и его земляка Кобзева, упомянутого выше). И тут же приводится еще один аргумент – теперь уже из знакомой серии нашего с вами удобства и комфорта.

«Распознавание человека по параметрам лица позволяет безошибочно и быстро идентифицировать посетителя, а родителей ребенка это к тому же освобождает от необходимости каждый раз при посещении врача предъявлять свидетельство о рождении, паспорт и страховой медицинский полис», – так расписываются достоинства инновационной Ростовской детской городской поликлиники №1, активно внедряющей биометрическую идентификацию маленьких пациентов (естественно, декларируется, что это процесс добровольный) и всех родственников, сопровождающих их на прием. Местные новостные каналы подготовили соответствующий позитивный видеосюжет.

Внешняя сторона действительно может показаться кому-то удобной, но если все в Ростове здорово, и родители добровольно ведут своих детей в поликлинику на идентификацию, зачем прописывать эту процедуру в законе, делая ее обязательной для всей страны? Зачем при этом врать, заявляя, что «каждый раз при посещении врача надо показывать свидетельство о рождении, паспорт и полис», когда это делается всего один раз – при записи в поликлинику? И процесс сдачи биометрии с нынешними электронными очередями и талончиками не сильно уменьшит время, проведенное у врача… Ответ на этот вопрос дает министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская:

Схема, которую мы применяем сегодня во внедрении любых новых технологий, заключается в одном: проект – пилот – тиражирование. Далее будем внедрять это во всей области, это только начало пути».

Так что, биометрическая принудиловка от ростовщиков – лишь первый этап. Кстати, совсем недавно мы рассказывали, как принудительно взимаются персональные данные с детей и родителей вместе с безальтернативным введением биометрического контроля на входе в школы. Всем гражданам, сомневающимся, что происходящее имеет своей задачей повышение уровня нашего здоровья, качества медицины и жизни в целом, советуем готовиться к серьезному правовому противостоянию с надвигающейся тайной беззакония. Законотворцы и органы госбезопасности об этом напрочь забыли, но нам не стоит брать с них пример и забывать имеющие высшую юридическую силу статьи Конституции РФ о достоинстве личности, свободе и личной неприкосновенности, неприкосновенности частной жизни, личной и семейной тайне. Как и о том, что «никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию. Никто не может быть без добровольного согласия подвергнут медицинским, научным или иным опытам» (п.2 ст.21 Конституции РФ). Пора уже напомнить форсайтщикам-трансгуманистам, что российские граждане не являются их подопытными крысами.

Зеркало, электробайк и телефония

Как создать стартап в Хабаровске и выйти с ним на американский рынок

Дальневосточные стартапы нередко разрастаются в компании, известные по всей России и за рубежом. Выйти на широкие рынки одновременно с тремя проектами удалось Дмитрию Богданчикову, предпринимателю и инженеру из Хабаровска. DV выяснил, как придумать инновационные велосипед, зеркало и телефонию на Дальнем Востоке, а продавать их в странах Европы, Азии и в США

Телефония в облаке

Дмитрий Богданчиков курирует проекты, крупнейший из которых — Hotlead. Это сервис облачной телефонии для бизнеса, который включает систему аналитики рекламных источников, дешёвые звонки, виртуальные номера, CRM-систему и другие функции.

Этот проект Дмитрий и его команда разработали в 2016 году. А уже в феврале 2017-го Hotlead победил в конкурсе Open Innovations Startup Tour в Хабаровске в направлении IT. Дальше, в декабре, компания стала резидентом «Сколково».

Дмитрий Богданчиков в своём офисе

А родилось всё из идеи собрать в одном сервисе услуги, которые раньше можно было получить только порознь.

— Первым звонком стала собственная потребность в дешёвой телефонии. Затем нам подкинули идею измерения эффективности рекламных контактов, — вспоминает Богданчиков. — А дешёвые международные звонки мы организовали, когда получили задачу от иностранной компании.

За решение последней задачи проект получил первое место в конкурсе стартапов и регистрацию в «Сколково». Предприниматель создал на основе Hotlead агрегатор операторов облачной телефонии.

— Сервис определяет, в каких точках земного шара находятся вызывающий и вызываемый абоненты. Дальше сравнивает, по каким маршрутам и через каких операторов можно провести звонок, затем выбирает самый дешёвый и качественный вариант, — объясняет хабаровчанин.

Идея агрегации телефонных операторов возникла, когда команда Hotlead начала работать с Severance Hospital — крупной клиникой из Сеула, и обеспечить дешёвые звонки было необходимо. Облачная телефония позволила Богданчикову присвоить корейскому офису клиники российский номер, и теперь звонок из Хабаровска в Сеул стоит для россиянина столько же, сколько и разговор между местными городскими номерами. Такая же схема работает и для граждан других стран: Hotlead подключает для клиники телефонные номера на арабском языке.

Благодаря Hotlead 17-минутный звонок из Хабаровска в Лондон стоит 18 рублей. А из Хабаровска в Канаду — 64 копейки. Дешевле, чем по межгороду в России. К тому же все разговоры записываются и попадают в базу для статистики. Удобно для бизнеса, в котором менеджеры часто общаются с зарубежными клиентами.

Сейчас у сервиса около 500 клиентов, порядка 80% из них — из России. Вся команда Hotlead — это три офиса (в Хабаровске, Сеуле и Владивостоке) и 13 человек (шесть из них занимаются разработкой). В планах компании — агрегация новых операторов и снижение стоимости звонков. Например, сейчас актуальна проблема связи с Украиной: минута разговора через городские номера стоит порядка 30 рублей. Кроме того, Дмитрий планирует применять нейросети, чтобы распознавать аудиозаписи и расшифровывать их в текст.

— Такие технологии сейчас позволяют распознавать язык с точностью 87%. Есть даже возможность автоматически расставлять знаки препинания. Дальше можно будет различать диалоги (кто из спикеров что говорит) по тембру голоса. Это интересный инструмент аналитики: можно будет проследить, например, сколько раз в речи используется название того или иного бренда, — объясняет Богданчиков.

В ближайшие пять лет Hotlead надеется ввести электронную сим-карту (тренд, который задала компания Apple). То есть регистрация абонентов в сети оператора будет возможна без физической сим-карты.

Предприниматель планирует расширять географию деятельности компании за рубежом.

Найти инвестора

На разработку Hotlead создатели потратили около 2 млн рублей. Сначала вкладывались сами, позже (на старте проекта) привлекли инвестора из Владивостока. Ещё один соинвестор проекта из Хабаровска.

— Найти инвесторов на Дальнем Востоке — большая удача. Большинство бизнес-ангелов и профессиональных венчурных фондов находятся в Москве. Поэтому, если ты претендуешь на серьёзные инвестиции, нужно работать там, — объясняет Богданчиков. — Но сейчас в технопарке на острове Русский формируется Дальневосточный венчурный фонд, и мы участвуем в его создании. Хотим, чтобы здесь был свой фонд для инвестиций в местные стартапы. Это может удержать ребят от переезда или хотя бы отсрочить его.

Ещё две важные проблемы — кадры и рынок. Особенно остры они в IT-сегменте.

— Стартапы в нашем регионе и в нашем сегменте развивать сложно. Мало разработчиков, которые грамотно могут реализовать идеи. Много талантливых молодых людей переезжает в Москву, Петербург или за рубеж. К тому же из наших вузов выходит мало качественных специалистов, — делится Дмитрий. — Здесь совсем маленький рынок. По сути, весь Дальний Восток — это половина населения Москвы. Так что проверить бизнес-модель достаточно проблематично. Если ты — инновационный стартапер, то здесь может просто не быть твоих клиентов. Это не значит, что твоя идея — нерабочая. Это значит, что здесь для тебя нет рынка.

Электрический велосипед

Eczo.bike — ещё одна разработка Богданчикова. Это комплект навесного оборудования для велосипеда, который приводит цепь в движение с помощью электротяги — превращает велосипед из педального в электрический. Всё, что нужно: закрепить батарею и электронику на раму и нажать «газ» — курок на правой ручке руля.

Идея такого «байка» появилась у одного из его создателей больше десяти лет назад. Был необходим механизм, который одновременно будет компактным, лёгким и маневренным. И чтобы на таком устройстве можно было кататься по пересечённой местности.

У «экзобайка» есть приблизительные аналоги — электроколёса (устройства, которые крепятся в центр колеса). Чаще всего такие моторы нарушают весовой баланс велосипеда, и их проблематично использовать на кросс-кантрийных маршрутах.

Разгоняется «экзобайк» до 45 км/ч и проезжает на одном заряде батареи до 80 км. Велосипедист может не крутить педали совсем и ехать только на заряде аккумулятора, но если делать всё вместе, тогда заряда аккумулятора хватит на 120 км.

— На старте проекта мы думали, что наша целевая аудитория — молодые люди от 20 до 30 лет. А оказалось, что комплекты покупают люди от 35 лет и старше. Дело в том, что среди наших клиентов много взрослых людей, которые хотят кататься на великах, но здоровье не позволяет долго крутить педали — проблемы с сердцем или суставами. Часть пути они едут на педалях, часть — отдыхают на электротяге, — объясняет Дмитрий.

— Остальные покупатели используют велосипед, чтобы доехать до работы. Как-то мы общались с одним немцем, который пожаловался, что едет до офиса 50 км. Он приезжал насквозь мокрый, принимал душ, переодевался в сухую рубашку и только потом начинал работать. А когда получил наш комплект — стал доезжать до работы сухим.

В Европе об «экзобайке» узнали благодаря публикации немецкого делового еженедельника Stern. За комментариями к создателям немецкие журналисты не обращались, поэтому скачок трафика на сайте до 9000 человек в день стал неожиданностью для стартапа и его разработчиков.

— Они нашли наш сайт и ролик на YouTube и всё это перевели на немецкий язык. Написали, что «русские даже из велосипеда делают танк, который прёт в горку». И даже сравнили устройство с электровелосипедами Bosh — культовой немецкой фирмы. Затем об «экзобайке» подготовили публикации швейцарское издание Blick и немецкое Mountain Biking, и заказы пошли из Швейцарии и Австрии.

Сейчас около 60% заказов идёт из России. При этом большинство — из западной части России, в основном Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край. За рубежом комплекты лучше всего расходятся в Германии и Швейцарии.

Электромотор — главная «фишка» Eczo. bike

— В Германии хорошо относятся к российским изделиям и технологиям. У немцев стереотип: русские выпускают хорошее оружие — танки, автоматы. И всё остальное у русских тоже надёжное, неприхотливое, — говорит Дмитрий.

Дальневосточники, которые заказывают «экзобайк», воспринимают велосипед как способ избежать пробок. По словам предпринимателя, в Хабаровске и Владивостоке комплекты покупают ещё и потому, что города для простых велосипедов очень холмистые.

Пока устройства продают только по предзаказам: клиент оплачивает сборку и встаёт в очередь на ожидание. Но сейчас компания ведёт переговоры с потенциальными инвесторами, чтобы начать серийное производство. Для запуска всё уже готово, и, если переговоры закончатся успешно, производство начнётся в мае этого года. План на ближайшие три года — продавать в России и Европе 1000 устройств за год.

«Умное» зеркало

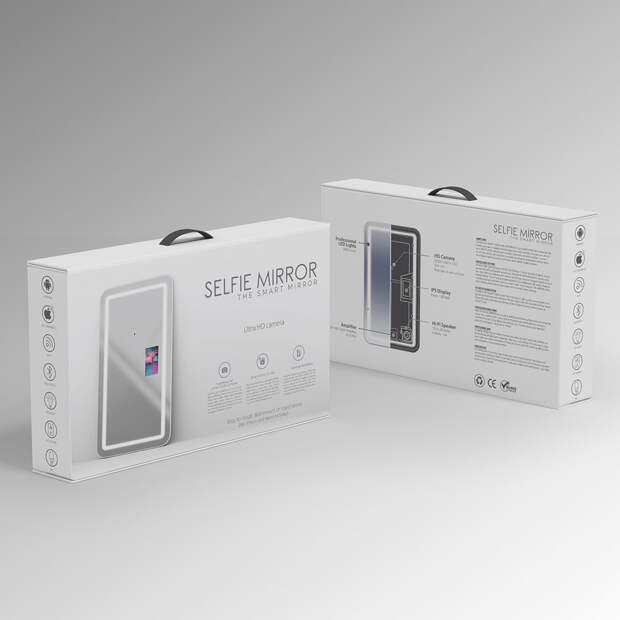

Самый новый проект Богданчикова — Selfie Mirror. По своей сути это настенное зеркало со встроенным планшетным компьютером, камерой, подсветкой и стереосистемой. Зеркало находится под управлением Android, и все приложения, которые есть на смартфонах, доступны и здесь. Дмитрий разработал зеркало скорее для b2b-сектора: отелей, ночных клубов и ресторанов.

Selfie Mirror сочетает в себе функции смартфона на Android и обычного зеркала

Но применять его можно и в быту: например, повесить в ванной, чтобы не скучно было умываться. Идея проекта именно так и появилась.

— Как-то утром я чистил зубы в ванной и ковырялся в телефоне одновременно. Заляпал телефон зубной пастой. Смотрю в зеркало и думаю: будь у меня экран прямо здесь — было бы удобнее. Протёр зеркало тряпочкой — и дальше смотришь видео или листаешь соцсети, — вспоминает Богданчиков. — Зашёл в интернет, проверил, оказалось, что таких зеркал нет. Негде купить — значит, надо делать своё.

Размер зеркала 80 на 60 см. Разработчики рассчитывают, что такие устройства будут востребованы в отелях как системы управления. Гости из номеров через зеркало смогут связываться с ресепшен, вызывать любую службу, смотреть меню, заказывать такси или химчистку. А в ночном клубе на «умное» зеркало можно просто делать селфи.

Сайта на русском языке у Selfie Mirror нет. Этот проект с самого начала позиционируется как американский стартап.

Упаковка Selfie Mirror ничем не выдаёт его отечественное происхождение

— Это такой маркетинговый приём, мы мимикрировали под американскую компанию. Сайт, соцсети и телефоны для связи — американские, менеджеры — тоже американцы, — рассказал предприниматель. — То есть если предлагаем продукт на рынке США, то и позиционируем себя как компания из США. Так к товару больше доверия, он «свой», и патриотичные американцы охотнее купят местный продукт.

Аналогов у зеркала нет, этим и объясняется внимание к стартапу. Сейчас проектом интересуются в L’Oreal, организаторы теннисного турнира Roland Garros и другие крупные компании. Российский рынок в первоначальный тест не входит. Но в перспективе разработчики создадут сайт на русском языке и зеркало можно будет заказать в России.

Планов громадьё

Кроме этих проектов Дмитрий подумывает о запуске ещё двух в сфере IT. Параллельно занимается лёгкой атлетикой, английским языком и ведёт телеграм-канал.

— Как всё успеваю? Всё всегда делаю параллельно. У меня нет классического понимания, что вот сейчас я работаю, а через некоторое время не работаю. Я постоянно нахожусь в процессе, который даже не могу назвать работой — это скорее образ жизни. Если ухожу по семейным или другим делам, то беру с собой телефон — можно ответить на почту или решить вопросы в мессенджерах. Уровень коммуникаций сейчас позволяет в «фоновом режиме» решить любые вопросы в любое время суток и в любом месте, — говорит предприниматель.

Отказываться от одних проектов в пользу других или высвобождать время он не собирается.

— Пока всё удаётся, хотя иногда я чувствую, что стоит немного «разгрузиться». Иногда это происходит и без моего участия: бывает, что проект «притормаживается», встаёт на паузу или техническую разработку, либо для него нет инвестиций. В это время появляются другие идеи, и, чтобы не сидеть без дела, я занимаюсь ими. Потом старые проекты активизируются, а новые находятся уже на такой ступени, что бросить их нельзя.

Все компании Богданчикова находятся на разных стадиях развития. И если бы ресурсов было достаточно, новые проекты можно было бы создавать постоянно.

— Если следить за трендами, каждый день читать новости на темы hi-tech, то видно, куда движутся технологии и потребности на рынке. И, находясь в этом тренде, достаточно просто генерить идеи. Когда в России появлялись электровелосипеды, мы предложили «экзобайк». Рынок облачной телефонии растёт на 25−40% год. А «умных» зеркал не было вообще, и мы их придумали, — говорит Дмитрий. — То есть секрет в том, чтобы следить за тем, что происходит в мире и что нужно людям. Достаточно прикладывать руку к тому, что востребовано.

Минфин России допустил создание единой цифровой валюты ЕАЭС

Единая цифровая валюта в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) может появиться уже в 2020-2021 годах. Об этом сообщает ИА ТАСС.

Как утверждает заместитель главы Минфина Алексей Моисеев, проект единой цифровой валюты ЕАЭС будет представлять собой аналог ЭКЮ, которая уже использовалась в европейской валютной системе ЕЭС и ЕС ранее.

Говоря о сроках, Моисеев отметил, что в ЕАЭС включено пять стран: Россия, Казахстан, Белоруссия, Армения и Киргизия. Потому переговоры о введении единой цифровой валюты могут занять весь 2019 году, а непосредственная реализация проекта осуществится лишь к 2020-2021 годам.

Замглавы Минфина РФ объявил, что введение единой цифровой валюты поможет обойти экономические санкции США, так как она не будет завязана на американской фиатной валюте.

«Мы слышим обещания, что сейчас еще введут санкции. Соответственно, мы должны реагировать на это путем создания надежных систем международных расчетов, которые не завязаны на американским долларе», – резюмировал Моисеев в своем заявлении.

На данный момент известно, что, скорее всего, данный проект будет основан не на технологии блокчейн. Напомним, что криптоиндустрия в России никак не регулируется на данный момент, однако соответствующий закон должен быть принят уже весной 2019 года. Сейчас же законопроект “О цифровых финансовых активах” находится на доработке.

И братский Союз уже не вековой?

Впрочем, всё это не более чем лирика, предваряющая что-то вроде разбора очередной российско-белорусской патовой ситуации. Именно в неё медленно, но, увы, верно вползает сама Беларусь, точнее, её руководство. А вслед за ней не только мало что дающее, кроме свободного пересечения границ, разумеется, Союзное государство, но также и куда более серьёзное, хотя бы с экономической точки зрения, образование – ЕАЭС.

Последним счётом, который попыталась выставить «союзная» республика России, стали потери белорусского бюджета от российского налогового маневра. В Минске их оценили в 383 млн. долларов — 240 миллионов из-за «ухудшения экономики нефтеперерабатывающих заводов» и ещё 143 миллиона из-за «снижения поступлений налогов в бюджет». По сравнению с самого разного рода потерями российского бюджета, которые связаны с российско-белорусским сотрудничеством, это сущие гроши, но об этом чуть ниже.

Российская нефть годами, точнее, уже десятилетиями, поставляется в Белоруссию без взимания экспортных пошлин. Вечный торг по газу, в который чуть ли не ежегодно вступает Беларусь с «Газпромом», на днях едва не обернулся скандалом на высшем уровне. Но, похоже, Минску опять мало скидок, преференций, торговых привилегий и льгот, мало того, что Москва закрывает глаза на белорусские махинации с санкционными и антисанкционными товарами.

Ближайшие соратники Лукашенко, в отличие от самого «батьки», даже не пытаются как-то камуфлировать, что им нужно ещё больше, ещё дешевле и, опять же, кто-то за это должен ответить, точнее, заплатить. Кто? Понятное дело – Россия. Ответ же российского минфина не заставил себя ждать. Глава финансового ведомства Антон Силуанов тут же дал понять, что «Россия не давала Белоруссии каких-либо обещаний по выплате компенсаций за изменения налогового законодательства в России. Считаем такие изменения, в том числе налоговый маневр в нефтегазовой отрасли, внутренним делом РФ».

При этом подавляющее большинство россиян продолжает жить в счастливом неведении о том, что реально происходит в Беларуси и как сегодня живётся простому белорусу. Более того, у того же подавляющего большинства где-то в глубине души есть не менее счастливая уверенность, что уж Белоруссию-то мы ни при каких раскладах не потеряем. А в случае чего и вовсе присоединим – если надо, автономией, а ещё лучше – шестью областями, за право которых во всём равняться на Смоленщину и Брянщину недавно так эмоционально высказался «союзный» президент Александр Лукашенко.

Нет, он, конечно, прежде всего имел в виду цены на газ, но ведь с российскими газовыми ценами и существовать придётся примерно так же, как в России. С её безработицей и раздраем, с её нечищенными двориками и зажравшимися чинушами, с единственной порой надеждой человека на самого себя. А ещё — с олигархами, коррупцией и с отсутствием даже тех минимальных социальных гарантий, что пока ещё есть в Беларуси.

И уж если в самой Беларуси чуть ли не громче, чем о тяге к Западу, сегодня заговорили о возврате в СССР, а для начала – в Россию, это свидетельствует о многом. Но в первую очередь о том, что пресловутая свита, впрочем, не без вклада самого короля, затолкала его в странное положение легитимного лидера при нелегитимном электорате.

А электорат белорусский явно подкачал, если даже в продвинутом Twitter, где сплошь отборная либерал-продвинутая публика, под стать российскому премьеру и американскому президенту, вдруг взял и выдал целых 8 процентов за немедленное вхождение Белоруссии в состав России. Не СССР, а сразу – России, а там уж посмотрим. В «Одноклассниках» туда же отнюдь не прочь двинуть сразу 55 процентов опрошенных, в региональных сетях – от 40 и больше процентов, и только в Минске – «всего» 24 процента.

Белорусов долго и упорно стращали тем, что Россия хочет их поглотить. Не президент российский, не думцы, а Россия вообще, в крайнем случае – олигархи и их окружение. «Батька» Лукашенко не уставал выражать своё непонимание самого понятия «русский мир», пытаясь доказать недоказуемое – что белорусы, мол, совсем другие, чем русские. Запугивание и такое беспардонное стремление пудрить мозги «своим ребятам», кажется, сработали с точностью до наоборот, и вместо того чтобы окончательно развернуться лицом к Западу, как к тому лесу, народ повернулся к нему задом.

Вовсе не собираюсь тут агитировать за единство единой великорусской нации, но уж тем более не стану говорить о каких-то национальных особенностях белорусов. Но у тех, кто живёт в Белоруссии, ещё слишком свежий исторический опыт, чтобы не смекнуть, что в Европе их маленькая, но гордая держава обязательно окажется не на вторых и даже не на третьих ролях. Даже к польско-литовскому альянсу, вроде бы возрождающему Речь Посполитую, можно примкнуть только третьим, да и то, если Украина не опередит. Какую-нибудь крохотную Черногорию, точнее, её политиков, вполне устраивает положение Монте-Негро с членством в НАТО и безвизовым режимом для русских с их многомиллионными инвестициями. Но ничего подобного Белоруссию вообще-то не ждёт.

Впрочем, думается, что не только электорат, но и та самая свита Лукашенко, да и чиновничество не столь высокого уровня уже больше не боится ситуации «без батьки». К тому же никакой реальной угрозы попасть «под русские танки» для них не существует. Кое-кто, к примеру, министр иностранных дел Владимир Макей со товарищи, конечно, явно заигрались в белорусский вариант необандеровщины, но ведь бросить эту забаву никогда не поздно.

Белорусского министра иностранных дел Владимира Макея не раз заносило, но всё же не так лихо, как его украинского коллегу Климкина

Вхождение в российскую элиту при необходимости вообще может пройти так же плавно, как это получилось для Крыма и Севастополя. А в том, что российская элита даже на местах живёт куда лучше белорусской, вообще нет сомнений.

Все рассуждения такого рода сразу заставляют вспомнить наши аргументы пятилетней давности в пользу мирных договорённостей России с нарождающейся майданной властью. Да, потом России пришлось возвращать под свой триколор Крым и помогать отбиваться Донбассу. Но ведь в последнее время, при всей нашей риторике отнюдь не в пользу киевских властей, при церковном расколе, больше похожем на развод скандального семейства, к примеру, снова стал расти оборот нашей взаимной торговли. Да и по старым долгам, при всей прижимистости и жуликоватости украинского руководства, о прямом «кидалове» речь всё же не идёт.

Фактически сегодня речь идёт о том, что России снова придётся платить. Но я не раз слышал от деловых людей такую точку зрения, что, возможно, Крым было бы лучше просто купить. Сумасшедшие в Верховной раде готовы голосовать за войну, явно не понимая, что их же солдатики при массовом призыве так же массово рванут в плен. В русский плен, как они уже рвали в Донбассе. Нет, профи драться будут. Может быть, даже до последнего, и как же страшно, что современные войны, опять, как в средние века, стали делом профессионалов. Ну а Белоруссии, в таком случае, границы закрыть всё же придётся, так, может, это и есть ещё одна причина того, что стольким многим в этой стране захотелось «домой в Россию».

А ведь из Москвы ни разу не то что отмашки или сигнала, даже намёка на всякого рода пророссийские опросы не поступало. Москва уже рискнула с Крымом, хотя больше из стратегических соображений, Москва до сих пор не имеет даже планов, как быть с Донбассом, хотя там с электоратом всё лучше некуда, а тут ещё такой «подарок» из союзной Белоруссии. В иные времена, всего-то лет восемьдесят назад, подобное присоединение не вызвало бы просто никаких вопросов, но на дворе-то XXI век, где Россия с очень и очень переменным успехом пытается играть роль чуть ли не «всемирного законника».

Вот и приходится платить. За политическую лояльность, за поддержку в том же ЕАЭС, когда чудит Армения, торгуются новички из Киргизии или взбрыкивает явно стареющий и теряющий терпение казахский лидер. Даже за сомнительное посредничество по ситуации на Донбассе, и за фактически открытый «чёрный ход» на Украину.

И платить приходится не просто много, а очень много, о чём было обещано сказать чуть выше. Только преференции по нефти и газу на протяжении уже почти прошедших восемнадцати лет третьего тысячелетия годов эксперты оценивают в 100 миллиардов долларов. За отказ Беларуси от перехода на российский рубль и за постоянные расчёты в долларах, даже зачастую в «союзных» делах, Россия, по самым скромных оценкам, заплатила в той или иной форме ещё больше – до 150 миллиардов. Российский премьер Дмитрий Медведев не так давно просто обозначил «сумму консолидированной поддержки Российской Федерацией экономики Республики Беларусь». Она, по его словам, составляет от 4 до 4,5 млрд. долларов.

Вы наверняка обращали внимание, что подавляющее большинство россиян не сможет даже припомнить фамилии ни одного из белорусских политиков, кроме «батьки», а как зовут белорусского посла в Москве, с трудом вспомнят даже коллеги-журналисты из профильных изданий. Но, впрочем, быть может, всё это даже хорошо, особенно с учётом не самого позитивного информационного фона вокруг того же Лукашенко и настроений в Белоруссии. Но вообще-то, неплохо было бы знать, с кого и за что потом спросить. Уж белорусы-то точно знают в России очень многих, помимо президента Путина.

Свежие комментарии