Тайны мавзолея Борга-Каш Никто не знает, чья это могила, но паломники до сих пор приходят к священному склепу, неожиданно объединившему мусульман, православных и язычников 15 декабря, 2015 10779 На левом берегу Сунжи неподалеку от селения Плиево в Назрановском районе Ингушетии стоит удивительное строение с круглым куполом — мавзолей Борга-Каш.

С этим мусульманским памятником, одним из самых древних на Северном Кавказе, связано множество легенд и поверий. Некоторые из них живы и поныне. Находка Гюльденштедта В конце 1760-х годов Петербургская Академия наук снарядила пять экспедиций, чтобы исследовать малоизученные территории России. Руководил проектом знаменитый академик Паллас, к тому времени ему едва исполнилось 27 лет. Две экспедиции, возглавляемые 23-летними немцами — профессором Самуилом Гмелином и доктором Иоганном Гюльденштедтом, формально направлялись в относительно спокойные окрестности Астрахани. В действительности же путь ученых лежал на Кавказ. Об истинных мотивах внезапной смены маршрута можно лишь догадываться, принимая во внимание, что экспедиция совпала с Русско-Турецкой войной, а многие географы того времени по совместительству служили разведчиками. Дороги их были полны приключений и весьма опасны. Самуил Гмелин добрался до Персии, но на обратном пути рядом с Дербентом был ограблен, взят в плен одним из местных ханов и вскоре умер в заточении. Гюльденштедту повезло больше. Отважный доктор исследовал земли ингушей, чеченцев и осетин, добрался до Грузии, где подружился с царем Кахетии Ираклием II, а затем, чудом избежав засады разбойников в Дарьяльском ущелье, вернулся на Северный Кавказ. На высоком холме возле реки Сунжи экспедиция Гюльденштедта обнаружила небольшое странное здание. Покрытое светло-голубой краской, оно, казалось, вот-вот готово было слиться с небом. Над входом виднелись таинственные письмена на староарабском. Приведенный по приказу ученого мулла бессильно водил по ним пальцем и, в конце концов, неуверенно сказал: «Обиталище Малахирии Санаби Имарет. Сегодня ты, а завтра мы». Подчиненные Иоганна — совсем юные студенты — с трепетом вошли внутрь. Факелы, укрепленные в специальных отверстиях по углам комнатушки, бросали блики на желтую полосу с орнаментом у самой земли, изысканные цветы над ней и белый, без росписи, купол. Посреди пола зияла широкая дыра со стесанными краями. Должно быть, когда-то ее прикрывал круглый камень. Местные проводники боязливо попятились: они верили, что это — вход в подземный мир, где обитают духи умерших. Члены экспедиции с факелами в руках медленно спустились во тьму. Когда их ноги коснулись пола нижней камеры, они увидели, что стоят среди трупов. Тела мужчин и женщин лежали друг подле друга на спине, головой на восток. Некоторые целые, у других конечности вырваны из суставов. Тела укрывали дорогие саваны, а покоились они в том, что Иоганн принял за деревянные гробы. Это удивило ученого — он знал, что мусульмане своих покойников так не хоронят. Тускло блестели украшения и монеты. Среди человеческих скелетов лежал высохший, но не истлевший заяц, должно быть случайно упавший в дыру. Выбравшись наружу, Иоганн долго расспрашивал местных жителей, но так и не узнал ничего ни о времени строительства склепа, ни о лежащих в нем людях. Вскоре он покинул Кавказ и благополучно вернулся в Санкт-Петербург. Каменные легенды Горной Ингушетии Боевые башни Таргима, языческое святилище Мят-Сели, древний христианский храм Тхаба-Ерды — все это Джейрахский район, музей средневекового зодчества под открытым небом Через несколько лет Гюльденштедт заразился тифом, помогая больным во время эпидемии, и умер, не успев издать свои труды. Но масштаб его вклада в науку до сих пор поражает ученых. Многие идеи доктора Иоганна давно воплотились в жизнь: он первым указал на стратегическое значение донецкого каменного угля, артемовского месторождения соли, каспийской сельди; составил десятки карт и словарей; сделанная им классификация дагестанских языков лишь в мелких деталях отличается от современной. Однако таинственный склеп, открытый Иоганном Гюльденштедтом, и по сей день продолжает озадачивать его последователей. Теперь он известен всему миру как мавзолей Борга-Каш — единственный в России памятник погребальной культуры эпохи Золотой Орды, сохранившийся в первозданном виде. Ху из Борга? Со времен путешествия Гюльденштедта на горе Шейха возле селения Плиево, где расположен Борга-Каш, побывало множество ученых, но каждый следующий визит зачастую вносил еще большую сумятицу. Достаточно сказать, что количество трупов, сосчитанных в разное время, колебалось от четырех до двадцати, а саваны описывались то как белая материя, то как богатая парча с восточным рисунком. Человека, для которого была воздвигнута усыпальница, разные источники предлагают считать арабом, кабардинцем, крымским татарином, кумыком, ногайцем или чеченцем. Даже в самом названии памятника с уверенностью можно трактовать только второе слово: в переводе с ингушского «каш» означает «могила». А вот споры вокруг «Борга» не утихают и сейчас. Советские ученые предположили, что в этом районе находились летние кочевья Золотой Орды и мавзолей назван по имени входящего в нее крупного тюркского племени борганов. Лежал в нем, скорее всего, высокопоставленный ордынец с семьей. Другие эксперты говорят, что здесь погребен представитель знати по имени Борга или Борган. Такой человек есть среди предков современных ингушей по фамилии Гордановы. Они считают Борга-Каш своей родовой усыпальницей и уже многие годы заботятся об этом памятнике. Археологи сомневаются в правдивости этой версии, но все же надеются, что в будущем ее удастся проверить анализом ДНК в сохранившихся мелких костях. А самое романтичное сказание гласит, что когда-то сюда водил стада красавец пастух Борган Бексултанов, и в него была влюблена прекрасная девушка Сув («чистая»). Каждое утро она поднималась на холм напротив, и молодые люди приветливо махали друг другу руками. Правда, разглядеть жесты на таком расстоянии можно лишь в хорошую подзорную трубу, но не будем портить красивую легенду придирками. Когда Боргана убили разбойники, его невеста организовала строительство мавзолея. Как только тот был завершен, она похоронила возлюбленного и пронзила свое сердце кинжалом. Другое поэтичное предание рассказывает про арабского шейха: предчувствуя кончину, он выехал в степь на верном верблюде и предоставил выбор места для усыпальницы кораблю пустыни. Там, где тот остановился, и воздвигли мавзолей, долгое время обладавший чудесной силой и благоухавший спелыми яблоками. Наконец, еще в XIX веке многие верили, будто здесь похоронены остовы легендарных богатырей нартов, которые две тысячи лет оставались нетленными, но с приходом русских стали «портиться». Чужие мощи А вот слухи, что в подземелье зарыты невероятные сокровища, сослужили Борга-Кашу дурную службу — туда стали наведываться грабители. Самое оригинальное ограбление мавзолея произошло в 1876 году. Если верить заметке, опубликованной девять лет спустя в газете «Кавказские епархиальные ведомости», украинцы из Белокриницкой иерархии обнаружили в Терской области мощи святых. Нашли они их в таинственной пещере под минаретом, причем рядом лежали трупы собаки и зайца. По-видимому, со времен Иоанна Гюльденштедта к уже знакомому нам косому присоединился столь же невезучий пес. Старообрядческий протоиерей Стефан Загороднов из станицы Алхан-Юрт отправил останки в Москву, где архиепископ Антоний Шутов принял их за тела христианских мучеников и разослал «святые мощи» по раскольническим епархиям. Вскоре происхождение «реликвий» было раскрыто. В июле 1894 года на страницах «Ставропольских епархиальных ведомостей» священник станицы Вознесенской Илларион Прудников публично покаялся в том, что принял «татарские трупы за мощи святых мучеников», и отказался от сана. Вдобавок выяснилось, что похитители, заметая следы, облили подземную часть усыпальницы керосином и подожгли. Увы, скандал был поднят слишком поздно. К тому времени части мумифицированных тел неизвестных мусульман давно разошлись по всей России. Вероятно, в далеких сибирских церквушках и по сей день поклоняются мощам золотоордынского феодала. Чудо для всех Но история мавзолея на этом не закончилась. Паломники, еще в начале XIX века заботливо обертывавшие тела в Борга-Каше тканями из священной Мекки, не перестали ходить и к опустевшему зданию. В 1910 году его заново побелили и оштукатурили. С тех пор удивительный цветочный орнамент скрыт под слоем краски. Это огорчает посетителей мавзолея, но обнадеживает ученых, что узоры сохранятся для археологов будущего. Даже в XX веке рядом с усыпальницей проводились языческие обряды вызывания дождя. Бездетные женщины молились здесь о беременности, матери приводили больных детей, а овцеводы просили приплод для скота и пригоняли сюда жертвенных животных на мусульманские праздники. И в наше время мавзолей выглядит ухоженным, сияет аккуратной белизной, а в его углу заботливо сложены веник и совок, которые явно не лежат без дела. Вокруг усыпальницы часто летают соколы, и вид с горы Шейха на равнинную Ингушетию столь чудесен, что отсюда совсем не хочется уходить. Ученые окончательно расшифровали надписи над входом. Выяснилось, что безымянный мулла наплел доверчивому Иоганну с три короба, и в действительности они гласят: «Бек-Султан, сын Худайнада. Да будет постройка свободна от (всего) дурного». Рядом выбит год строительства — 808 по хиджре, что соответствует 1405−1406 годам нашей эры. Руины схожих мавзолеев есть в районе Пятигорья, подобные сооружения отыскали на рисунках развалин Маджара — золотоордынского города на месте современного Буденновска. Неподалеку от Борга-Каша нашли старинный карьер, где добывался ракушечник для мавзолея. Специалисты исследовали дыры для давно исчезнувших факелов и два отверстия в куполе — на востоке и на западе. Есть гипотеза, что они сделаны, чтобы сюда попадали и первые, и последние лучи солнца. Когда археолог Умалат Гадиев в 2010 году вместе с другими экспертами проводил обмеры, в верхней точке купола он обнаружил заштукатуренную китайскую чашу. Сейчас, если постараться, можно разглядеть ее небольшой фрагмент с изображением дракона. Однажды Умалат встретил в мавзолее паломника, пришедшего поклониться священному месту из самого Дагестана. Он сидел у стены, читал Коран и был не слишком доволен тем, что его уединение нарушено. Но страннику пришлось потесниться. Благо тайн и чудес мавзолея Борга-Каш даже в XXI веке с лихвой хватит на всех — и на паломников, и на ученых

Ф.M. Достоевский. Сон смешного человека

Впервые напечатан в апрельском выпуске «Дневника писателя» 1877

Федор Михайлович Достоевский родился 11 ноября 1821

Одинокий молодой человек, окружение которого с малых лет считает его смешным чудаком, решает застрелиться из-за поселившейся в нём идеи. Но совесть из-за сделанного им подлого дела не даёт покоя. В раздумье уже перед револьвером герой засыпает. Во сне он видит мир, который внешне точь-в-точь похож на Землю, но в котором всё идеально: нет злости, зависти, ревности, воровства. Земля являлась идеалом во всём. Постепенно тот мир у него на глазах превращается в падший мир, как на Земле, и причиной этого падения оказывается сам герой рассказа. Просыпается герой совсем другим человеком с осознанием того, что лучше в несовершенном мире сеять любовь и добро, чем наоборот…

***

...Но если это солнце, если это совершенно такое же солнце, как наше, вскричал я, то где же земля? И мой спутник указал мне на звездочку, сверкавшую в темноте изумрудным блеском. Мы неслись прямо к ней.

И неужели возможны такие повторения во вселенной, неужели таков природный закон?.. И если это там земля, то неужели она такая же земля, как и наша… совершенно такая же, несчастная, бедная, но дорогая и вечно любимая и такую же мучительную любовь рождающая к себе в самых неблагодарных даже детях своих, как и наша?.. вскрикивал я, сотрясаясь от неудержимой, восторженной любви к той родной прежней земле, которую я покинул. Образ бедной девочки, которую я обидел, промелькнул передо мною.

Увидишь все, ответил мой спутник, и какая-то печаль послышалась в его слове.

Но мы быстро приближались к планете. Она росла в глазах моих, я уже различал океан, очертания Европы, и вдруг странное чувство какой-то великой, святой ревности возгорелось в сердце моем: «Как может быть подобное повторение и для чего? Я люблю, я могу любить лишь ту землю, которую я оставил, на которой остались брызги крови моей, когда я, неблагодарный, выстрелом в сердце мое погасил мою жизнь. Но никогда, никогда не переставал я любить ту землю, и даже в ту ночь, расставаясь с ней, я, может быть, любил ее мучительнее, чем когда-либо. Есть ли мучение на этой новой земле? На нашей земле мы истинно можем любить лишь с мучением и только через мучение! Мы иначе не умеем любить и не знаем иной любви. Я хочу мучения, чтоб любить. Я хочу, я жажду в сию минуту целовать, обливаясь слезами, лишь одну ту землю, которую я оставил, и не хочу, не принимаю жизни ни на какой иной!..»

Но спутник мой уже оставил меня. Я вдруг, совсем как бы для меня незаметно, стал на этой другой земле в ярком свете солнечного, прелестного как рай дня. Я стоял, кажется, на одном из тех островов, которые составляют на нашей земле Греческий архипелаг, или где-нибудь на прибрежье материка, прилегающего к этому архипелагу. О, все было точно так же, как у нас, но, казалось, всюду сияло каким-то праздником и великим, святым и достигнутым наконец торжеством. Ласковое изумрудное море тихо плескало о берега и лобызало их с любовью, явной, видимой, почти сознательной. Высокие, прекрасные деревья стояли во всей роскоши своего цвета, а бесчисленные листочки их, я убежден в том, приветствовали меня тихим, ласковым своим шумом и как бы выговаривали какие-то слова любви. Мурава горела яркими ароматными цветами. Птички стадами перелетали в воздухе и, не боясь меня, садились мне на плечи и на руки и радостно били меня своими милыми, трепетными крылышками. И наконец, я увидел и узнал людей счастливой земли этой. Они пришли ко мне сами, они окружили меня, целовали меня. Дети солнца, дети своего солнца, о, как они были прекрасны! Никогда я не видывал на нашей земле такой красоты в человеке. Разве лишь в детях наших, в самые первые годы их возраста, можно бы было найти отдаленный, хотя и слабый отблеск красоты этой. Глаза этих счастливых людей сверкали ясным блеском. Лица их сияли разумом и каким-то восполнившимся уже до спокойствия сознанием, но лица эти были веселы; в словах и голосах этих людей звучала детская радость. О, я тотчас же, при первом взгляде на их лица, понял все, все! Это была земля, не оскверненная грехопадением, на ней жили люди не согрешившие, жили в таком же раю, в каком жили, по преданиям всего человечества, и наши согрешившие прародители, с тою только разницею, что вся земля здесь была повсюду одним и тем же раем. Эти люди, радостно смеясь, теснились ко мне и ласкали меня; они увели меня к себе, и всякому из них хотелось успокоить меня. О, они не расспрашивали меня ни о чем, но как бы все уже знали, так мне казалось, и им хотелось согнать поскорее страдание с лица моего.

IV

Видите ли что, опять-таки: ну, пусть это был только сон! Но ощущение любви этих невинных и прекрасных людей осталось во мне навеки, и я чувствую, что их любовь изливается на меня и теперь оттуда. Я видел их сам, их: познал и убедился, я любил их, я страдал за них потом. О, я тотчас же понял, даже тогда, что во многом не пойму их вовсе; мне, как современному русскому прогрессисту и гнусному петербуржцу, казалось неразрешимым то, например, что они, зная столь много, не имеют нашей науки. Но я скоро понял, что знание их восполнялось и питалось иными проникновениями, чем у нас на земле, и что стремления их были тоже совсем иные. Они не желали ничего и были спокойны, они не стремились к познанию жизни так, как мы стремимся сознать ее, потому что жизнь их была восполнена. Но знание их было глубже и высшее, чем у нашей науки; ибо наука наша ищет объяснить, что такое жизнь, сама стремится сознать ее, чтоб научить других жить; они же и без науки знали, как им жить, и это я понял, но я не мог понять их знания. Они указывали мне на деревья свои, и я не мог понять той степени любви, с которою они смотрели на них: точно они говорили с себе подобными существами. И знаете, может быть, я не ошибусь, если скажу, что они говорили с ними! Да, они нашли их язык, и убежден, что те понимали их. Так смотрели они и на всю природу — на животных, которые жили с ними мирно, не нападали на них и любили их, побежденные их же любовью. Они указывали мне на звезды и говорили о них со мною о чем-то, чего я не мог понять, но я убежден, что они как бы чем-то соприкасались с небесными звездами, не мыслию только, а каким-то живым путем. О, эти люди и не добивались, чтоб я понимал их, они любили меня и без того, но зато я знал, что и они никогда не поймут меня, а потому почти и не говорил им о нашей земле. Я лишь целовал при них ту землю, на которой они жили, и без слов обожал их самих, и они видели это и давали себя обожать, но стыдясь, что я их обожаю, потому что много любили сами. Они не страдали за меня, когда я, в слезах, порою целовал их ноги, радостно зная в сердце своем, какою силой любви они мне ответят. Порою я спрашивал себя в удивлении: как могли они, все время, не оскорбить такого как я и ни разу не возбудить в таком как я чувство ревности и зависти? Много раз я спрашивал себя, как мог я, хвастун и лжец, не говорить им о моих познаниях, о которых, конечно, они не имели понятия, не желать удивить их ими, или хотя бы только из любви к ним? Они были резвы и веселы как дети. Они блуждали по своим прекрасным рощам и лесам, они пели свои прекрасные песни, они питались легкою пищею, плодами своих деревьев, медом лесов своих и молоком их любивших животных. Для пищи и для одежды своей они трудились лишь немного и слегка. У них была любовь и рождались дети, но никогда я не замечал в них порывов того жестокого сладострастия, которое постигает почти всех на нашей земле, всех и всякого, и служит единственным источником почти всех грехов нашего человечества. Они радовались являвшимся у них детям как новым участникам в их блаженстве. Между ними не было ссор и не было ревности, и они не понимали даже, что это значит. Их дети были детьми всех, потому что все составляли одну семью. У них почти совсем не было болезней, хоть и была смерть; но старики их умирали тихо, как бы засыпая, окруженные прощавшимися с ними людьми, благословляя их, улыбаясь им и сами напутствуемые их светлыми улыбками. Скорби, слез при этом я не видал, а была лишь умножившаяся как бы до восторга любовь, но до восторга спокойного, восполнившегося, созерцательного. Подумать можно было, что они соприкасались еще с умершими своими даже и после их смерти и что земное единение между ними не прерывалось смертию. Они почти не понимали меня, когда я спрашивал их про вечную жизнь, но, видимо, были в ней до того убеждены безотчетно, что это не составляло для них вопроса. У них не было храмов, но у них было какое-то насущное, живое и беспрерывное единение с Целым вселенной; у них не было веры, зато было твердое знание, что когда восполнится их земная радость до пределов природы земной, тогда наступит для них, и для живущих и для умерших, еще большее расширение соприкосновения с Целым вселенной. Они ждали этого мгновения с радостию, но не торопясь, не страдая по нем, а как бы уже имея его в предчувствиях сердца своего, о которых они сообщали друг другу. По вечерам, отходя ко сну, они любили составлять согласные и стройные хоры. В этих песнях они передавали все ощущения, которые доставил им отходящий день, славили его и прощались с ним. Они славили природу, землю, море, леса. Они любили слагать песни друг о друге и хвалили друг друга как дети, это были самые простые песни, но они выливались из сердца и проницали сердца. Да и не в песнях одних, а, казалось, и всю жизнь свою они проводили лишь в том, что любовались друг другом. Это была какая-то влюбленность друг в друга, всецелая, всеобщая. Иных же их песен, торжественных и восторженных, я почти не понимал вовсе. Понимая слова, я никогда не мог проникнуть во все их значение. Оно оставалось как бы недоступно моему уму, зато сердце мое как бы проникалось им безотчетно и все более и более. Я часто говорил им, что я все это давно уже прежде предчувствовал, что вся эта радость и слава сказывалась мне еще на нашей земле зовущею тоскою, доходившею подчас до нестерпимой скорби; что, я предчувствовал всех их и славу их в снах моего сердца и в мечтах ума моего, что я часто не мог смотреть, на земле нашей, на заходящее солнце без слез… Что в ненависти моей к людям нашей земли заключалась всегда тоска: зачем я не могу ненавидеть их, не любя их, зачем не могу не прощать их, а в любви моей к ним тоска: зачем не могу любить их, не ненавидя их? Они слушали меня, и я видел, что они не могли представить себе то, что я говорю, но я не жалел, что им говорил о том: я знал, что они понимают всю силу тоски моей о тех, кого я покинул. Да, когда они глядели на меня своим милым проникнутым любовью взглядом, когда, я чувствовал, что при них и мое сердце становилось столь же невинным и правдивым, как и их сердца, то и я не жалел, что не понимаю их. От ощущения полноты жизни мне захватывало дух, и я молча молился на них.

О, все теперь смеются мне в глаза и уверяют меня, что и во сне нельзя видеть такие подробности, какие я передаю теперь, что во сне моем я видел или прочувствовал лишь одно ощущение, порожденное моим же сердцем в бреду, а подробности уже сам сочинил проснувшись. И когда я открыл им, что, может быть, в самом деле так было, боже, какой смех они подняли мне в глаза и какое я им доставил веселье! О да, конечно, я был побежден лишь одним ощущением того сна, и оно только одно уцелело в до крови раненном сердце моем: но зато действительные образы и формы сна моего, то есть те, которые я в самом деле видел в самый час моего сновидения, были восполнены до такой гармонии, были до того обаятельны и прекрасны, и до того были истинны, что, проснувшись, я, конечно, не в силах был воплотить их в слабые слова наши, так что они должны были как бы стушеваться в уме моем, а стало быть, и действительно, может быть, я сам, бессознательно, принужден был сочинить потом подробности и, уж конечно, исказив их, особенно при таком страстном желании моем поскорее и хоть сколько-нибудь их передать. Но зато как же мне не верить, что все это было? Было, может быть, в тысячу раз лучше, светлее и радостнее, чем я рассказываю? Пусть это сон, но все это не могло не быть. Знаете ли, я скажу вам секрет: все это, быть может, было вовсе не сон! Ибо тут случилось нечто такое, нечто до такого ужаса истинное, что это не могло бы пригрезиться во сне. Пусть сон мой породило сердце мое, но разве одно сердце мое в силах было породить ту ужасную правду, которая потом случилась со мной? Как бы мог я ее один выдумать или пригрозить сердцем? Неужели же мелкое сердце мое и капризный, ничтожный ум мой могли возвыситься до такого откровения правды! О, судите сами: я до сих пор скрывал, но теперь доскажу и эту правду. Дело в том, что я… развратил их всех!

V

Да, да, кончилось тем, что я развратил их всех! Как это могло совершиться не знаю, не помню ясно. Сон пролетел через тысячелетия и оставил во мне лишь ощущение целого. Знаю только, что причиною грехопадения был я. Как скверная трихина, как атом чумы, заражающий целые государства, так и я заразил собой всю эту счастливую, безгрешную до меня землю. Они научились лгать и полюбили ложь и познали красоту лжи. О, это, может быть, началось невинно, с шутки, с кокетства, с любовной игры, в самом деле, может быть, с атома, но этот атом лжи проник в их сердца и понравился им Затем быстро родилось сладострастие, сладострастие породило ревность, ревность жестокость… О, не знаю, не помню, но скоро, очень скоро брызнула первая кровь: они удивились и ужаснулись, и стали расходиться, разъединяться. Явились союзы, но уже друг против друга. Начались укоры, упреки. Они узнали стыд и стыд возвели в добродетель. Родилось понятие о чести, и в каждом союзе поднялось свое знамя. Они стали мучить животных, и животные удалились от них в леса и стали им врагами. Началась борьба за разъединение, за обособление, за личность, за мое и твое. Они стали говорить на разных языках. Они познали скорбь и полюбили скорбь, они жаждали мучения и говорили, что Истина достигается лишь мучением. Тогда у них явилась наука. Когда они стали злы, то начали говорить о братстве и гуманности и поняли эти идеи. Когда они стали преступны, то изобрели справедливость и предписали себе целые кодексы, чтоб сохранить ее, а для обеспечения кодексов поставили гильотину. Они чуть-чуть лишь помнили о том, что потеряли, даже не хотели верить тому, что были когда-то невинны и счастливы. Они смеялись даже над возможностью этого прежнего их счастья и называли его мечтой. Они не могли даже представить его себе в формах и образах, но, странное и чудесное дело: утратив всякую веру в бывшее счастье, назвав его сказкой, они до того захотели быть невинными и счастливыми вновь, опять, что пали перед желанием сердца своего, как дети, обоготворили это желание, настроили храмов и стали молиться своей же идее, своему же «желанию», в то же время вполне веруя в неисполнимость и неосуществимость его, но со слезами обожая его и поклоняясь ему. И однако, если б только могло так случиться, чтоб они возвратились в то невинное и счастливое состояние, которое они утратили, и если б кто вдруг им показал его вновь и спросил их хотят ли они возвратиться к нему? то они наверно бы отказались. Они отвечали мне: «Пусть мы лживы, злы и несправедливы, мы знаем это и плачем об этом, и мучим себя за это сами, и истязаем себя и наказываем больше, чем даже, может быть, тот милосердый Судья, который будет судить нас и имени которого мы не знаем. Но у нас есть наука, и через нее мы отыщем вновь истину, но примем ее уже сознательно. Знание выше чувства, сознание жизни выше жизни. Наука даст нам премудрость, премудрость откроет законы, а знание законов счастья выше счастья». Вот что говорили они, и после слов таких каждый возлюбил себя больше всех, да и не могли они иначе сделать. Каждый стал столь ревнив к своей личности, что изо всех сил старался лишь унизить и умалить ее в других, и в том жизнь свою полагал. Явилось рабство, явилось даже добровольное рабство: слабые подчинялись охотно сильнейшим, с тем только, чтобы те помогали им давить еще слабейших, чем они сами. Явились праведники, которые приходили к этим людям со слезами и говорили им об их гордости, о потере меры и гармонии, об утрате ими стыда. Над ними смеялись или побивали их каменьями. Святая кровь лилась на порогах храмов. Зато стали появляться люди, которые начали придумывать: как бы всем вновь так соединиться, чтобы каждому, не переставая любить себя больше всех, в то же время не мешать никому другому, и жить таким образом всем вместе как бы и в согласном обществе. Целые войны поднялись из-за этой идеи. Все воюющие твердо верили в то же время, что наука, премудрость и чувство самосохранения заставят наконец человека соединиться в согласное и разумное общество, а потому пока, для ускорения дела, «премудрые» старались поскорее истребить всех «непремудрых» и не понимающих их идею, чтоб они не мешали торжеству ее. Но чувство самосохранения стало быстро ослабевать, явились гордецы и сладострастники, которые прямо потребовали всего иль ничего. Для приобретения всего прибегалось к злодейству, а если оно не удавалось к самоубийству. Явились религии с культом небытия и саморазрушения ради вечного успокоения в ничтожестве. Наконец эти люди устали в бессмысленном труде, и на их лицах появилось страдание, и эти люди провозгласили, что страдание есть красота, ибо в страдании лишь мысль. Они воспели страдание в песнях своих. Я ходил между ними, ломая руки, и плакал над ними, но любил их, может быть, еще больше, чем прежде, когда на лицах их еще не было страдания и когда они были невинны и столь прекрасны. Я полюбил их оскверненную ими землю еще больше, чем когда она была раем, за то лишь, что на ней явилось горе. Увы, я всегда любил горе и скорбь, но лишь для себя, для себя, а об них я плакал, жалея их. Я простирал к ним руки, в отчаянии обвиняя, проклиная и презирая себя. Я говорил им, что все это сделал я, я один, что это я им принес разврат, заразу и ложь! Я умолял их, чтоб они распяли меня на кресте, я учил их, как сделать крест Я не мог, не в силах был убить себя сам, но я хотел принять от них муки, я жаждал мук, жаждал, чтоб в этих муках пролита была моя кровь до капли. Но они лишь смеялись надо мной и стали меня считать под конец за юродивого. Они оправдывали меня, они говорили, что получили лишь то, чего сами желали, и что все то, что есть теперь, не могло не быть. Наконец, они объявили мне, что я становлюсь им опасен и что они посадят меня в сумасшедший дом, если я не замолчу. Тогда скорбь вошла в мою душу с такою силой, что сердце мое стеснилось, и я почувствовал, что умру, и тут… ну, вот тут я и проснулся...

Сон смешного человека (1992) мультфильм Александра Петрова

публикации о протославянских алфавитах. Знаете ли вы, каким был алфавит русичей в середине IX века до его эллинизации, проведённой представителями греческого духовенства Кириллом и Мефодием?

Ранее мы выявили хронологию фракийской ветви докирилловских славянских алфавитов:

Фракийский …………………………………… 1500 лет до н.э. – 0 н.э.

Софийский ……………………………………....100 лет до н.э. - 100 лет н.э.

Коптский ……………………………………….… 100 – 500 г.г. н.э.

Кириллица (глаголица)……………..…..… 863 г. н.э.

На графике хронологии докирилловских алфавитов находится отмеченный жёлтым цветом период неизвестности. Мы не знаем, каким был алфавит русичей в период между коптским алфавитом и кириллицей. Давайте дальше называть этот алфавит – «предкирилловский».

Можно ли восстановить предкирилловский алфавит русичей?

Можно! У нас имеется достаточно информации для такого восстановления. Давайте проанализируем эту информацию.

Чем мы можем оперировать для восстановления этого крайне важного звена в логической цепи славянских алфавитов?

1. Предыдущий и последующий предкирилловскому алфавиту версии докирилловских алфавитов, а именно коптский и кириллицу. Рассуждая логически, мы ожидаем, что в предкирилловском алфавите букв должно быть больше, чем в коптском, но меньше, чем в кириллице.

2. Мы знаем все смыслы славянских букв и соответствие их звукового сопровождения с элементами первоначала.

3. Мы заем, что все протославянские алфавиты состоят из двух частей, разделённых знаком «крест в квадрате» или «тройной крест». Буквы обеих частей являются ключами контрольных фраз, составленных от лица мужчины и женщины и описывающих поведение мужчины и женщины во время секса. Мы ожидаем, что этот принцип сохранился и в предкирилловском алфавите.

4. Мы знаем, что кириллица – это реформированный предкирилловский алфавит, подвергнутый эллинизации представителями греческого духовенства.

Таким образом, для того, чтобы восстановить предкирилловский алфавит русичей мы должны действовать с двух сторон.

Во-первых, нам необходимо удалить из кириллицы все греческие буквы.

Во-вторых, нам необходимо включить в предкирилловский алфавит «новые», дополнительные к коптскому алфавиту смысловые славянские буквы.

В итоге у нас должен получиться алфавит, буквы которого образуют контрольные фразы, аналогичные фразам более ранних докирилловских славянских алфавитов.

По результатам реализации вышеизложенного плана мы составили вероятный «предкирилловский» алфавит.

Давайте сделаем анализ полученного предкирилловского алфавита. Для этого мы сравним его с фракийским алфавитом, софийским, коптским и кириллицей.

Какие особенности предкирилловского алфавита русичей можно выявить по результатам сравнения упомянутых алфавитов?

1. Фракийский алфавит содержит 23 буквы и один знак, софийский – 26 букв и один знак, коптский 30 букв и 1 знак, предкирилловский – 36 букв и один знак. Таим образом, мы наблюдаем последовательное и гармоничное пополнение последующих протославянских алфавитов «новыми» буквами. Процесс расширение славянских алфавитов «новыми» буквами стал следствием усложнения технологий и общественных отношений, что повлекло за собой потребность в новых смыслах, в новых единицах языка.

2. Все докирилловские алфавиты, в том числе и предкирилловский, сохраняли конструкцию алфавита – порядок букв. Изменения в порядке букв имели место быть, но они были незначительными. Докирилловские славянские алфавиты, как бы сдерживал внутренний скелет, не позволяющий вольно перемещать буквы с места не место внутри алфавита.

Чрезвычайно важным моментом всех докирилловских славянских алфавитов является то, что в них между буквами «Н» и «О» стоял древний протославянский знак «крест в квадрате», он же «тройной крест», он же знак Ѯ. Во всех протославянских алфавитах эти знаки не считались буквами, они использовались для разделения алфавита на 2 части. Буквы обеих частей – это ключи контрольных фраз, составленных от лица мужчины и женщины и описывающих поведение мужчины и женщины во время секса. Тройной крест многие тысячи лет исполнял роль пограничной вехи на стыке зашифрованных фраз. Этот знак покинул своё древнее место в алфавите только в 863-м году по воле эллинизаторов славянского алфавита – представителей греческого духавенства Кирилла и Мефодия.

Теперь давайте расположим буквы софийского алфавита в столбец и запишем рядом с каждой буквой обнаруженные нами ранее элементы первоначала славянских букв.

А Я женское

Б Баба

В В

Г Глаголь (утроба)

Д Добро (дитя)

Е Кисть руки (есть, иметь)

Ж Ж**а (задняя часть тела женщины, включающая её детородные органы)

З Зубы

И И

Z Зев (рот)

I Предоставлять (подставлять)

К К

Л еЛдак (мужской орган оплодотворения)

М Женские половые губы

Н Раздвигать

Ѯ Это не буква, а знак, разделяющий мужскую и женскую фразы, зашифрованные в алфавите

О Детородное отверстие (девственная плева)

П Порывать

Р Рубло

С С

Т Тесло

У Врубать с проникновением

Ф Ферт, топор лесоруба со скруглёнными лезвиями для обрубки сучьев

Х Хер (двулезвийный топор дровосека)

ᴕ Касаться

W Яички мужские

Ѿ Отец

Ц Це (это)

Ч Чертилка

Ш Стопа (шагало)

Щ Щётка

Ъ Твердо (твёрдый знак)

Ы Много (женское множественное число)

Ь Мягко (мягкий зеак)

Ѣ Женское влагалище

Ю Крутить (совокуплять)

Я Я мужское

Теперь, зная элементы первоначала протославянских букв и секреты порядка протославянских алфавитов, давайте выделим из софийского алфавита зашифрованные контрольные фразы, служащие легкому запоминанию букв.

При расшифровке контрольных фраз мы сталкиваемся с очередной сенсацией!

Слишком много «новых» букв дополнило «мужскую» часть алфавита, поэтому мужская фраза стала длинной и сложной для восприятия. Тогда наши предки принимают решение разбить мужскую фразу на две части. Одну от лица юноши, а вторую – от лица зрелого мужчины – отца. Похоже, что для получения гармонии этой пары мужских фраз, наши предки ввели в алфавит дублёра буквы W (смысл мужские яички) – букву Ѿ, которая имеет вид мужских яичек и нарисованной поверх буквой «Т» шапкой. Таким образом, в алфавите появляется буква Ѿ со смыслом «отец». Слово «отец» раньше так и записывалось через эту букву, как «Ѿец».

Итак, в предкирилловском алфавите зашифрованы 3 контрольные фразы.

Женская фраза читается слева - направо, мужские фразы читаются справа – налево. Фразы начинаются с концов алфавита, направлены навстречу друг другу. Юношеская часть фразы последовательно переходит в мужскую часть, мужская и женская части фраз заканчиваются перед знаком: «тройной крест» - «ξ».

Первая фраза начинается с буквы «А» и заканчивается буквой «Н», читается слева - направо:

«Я, баба, в утробе дитя имею, ж**у, зубы и зев подставляю к еЛдаку, половые губы раздвигаю».

Вторая фраза начинается с буквы «Я» и заканчивается буквой «Ч», читается справа - налево:

«Я, кручу влагалище мягко, много, твёрдо, щёткой, пальцами ноги, чертилкой».

Третья фраза начинается с буквы «Ц» и заканчивается буквой «О», читается справа - налево:

«Это отец яичками касается, хером, фертом врубает, теслом с рублом порывает девственную плеву».

То, что фразы имеют цельный и законченный вид и то, что стиль и смысловое содержание юношеской, мужской и женской фразы идентичны, подтверждают правильно подобранный нами состав букв предкирилловского алфавита.

Сексуальный характер обнаруженных фраз подтверждает связь дохристианского славянского алфавита с древней фаллической культурой.

Очевидно, что предкирилловский алфавит русичей – это промежуточный протославянский алфавит, занимающий место между фракийским алфавитом и кириллицей. Причём, предкирилловский алфавит русичей – это последняя версия из дохристианских славянских алфавитов, которая в IX веке была заменена на свой, покалеченный эллинизацией вариант - кириллицу.

=0=0=

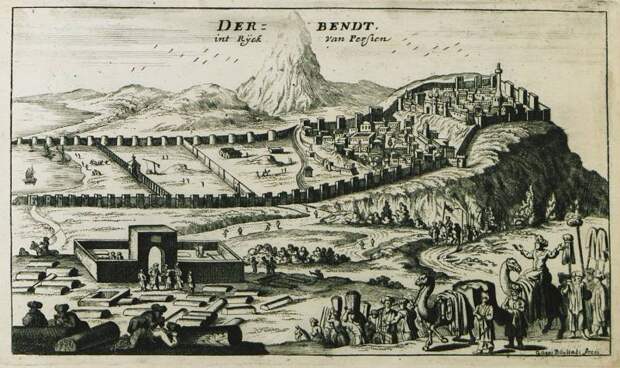

Тути-Бике, воительница Дербента

В начале второй половины 18-го века на престол Кубинского ханства со столицей в Кубе (ныне Губа, Азербайджан) восходит Фатали-хан (Фат-Али-хан), сын умершего хана Гусейн-Али. Вскоре на его ханство совершает набег ширванский хан Ага-Рази-бек, почуяв слабость некогда праздного молодого правителя. Но Фатали-хан оказался совсем не тем юнцом, коим его видели соседи. Он покарал обидчика, и вдруг в нём проснулся азарт завоевателя.

Молодой хан в 1765-м году создаёт союз по принципу «дружбы против». В союз входят Табасаранское майсумство, Кайтагское уцмийство и Тарковское шамхальство. Кубинский хан ведёт объединённое войско на древний Дербент. Естественно, город захватили и разграбили, а Дербентское ханство разрезали на множество частей, которые были разделены между «союзниками». Фатали-хан ликовал, но уже строил планы на будущее, в котором «союзникам» была уготована та же участь, что и Дербенту.

Тути-Бике, романтическая поэзия и сухая проза

Конечно, появление на исторической сцене Тути-Бике не могли не сопроводить соответствующей кавказской красивой легендой. Согласно преданию, Фатали-хан проводил очередной приём с состязаниями стрелков, на который съехались лучшие бойцы со всех окрестных мест. Победителем оказался участник в маске. Когда Фатали-хан потребовал победителя снять маску, то под ней обнаружилось прекрасное лицо Тути-Бике. Конечно, это всё сантименты.

Тути-Бике приходилась сестрой уцмию Кайтагского уцмийства Амир-Гамзе. Ни их встреча, ни тем паче их знакомство не могли быть случайностью. Амир-Гамза желал выдать Тути, чтобы утвердить союз с Фатали-ханом и плотнее занять позиции в той части бывшего Дербентского ханства, которая ему отошла. Но Амир недооценил своего «союзника», который рассматривал даже своих близких как пешки в большой шахматной игре. Поэтому и брак с Тути для него был не более чем плацдарм для легитимации своей власти над уцмийством Кайтагским.

Фатали-хан

Раскол между Амир-Гамзой и Фатали-ханом произошёл в тот момент, когда последний отказался в ответ на брак с Тути-Бике дать своё согласие на брак Амир-Гамзы и своей сестры Хадидже-бике. Вместо уцмийства Хадидже отправилась в Бакинское ханство к молодому хану Мелика Мухаммаду. Манипулируя сестрой, а через неё и ханом, Фатали быстро подчинил себе и бакинские земли. Когда коварство Фатали было обнаружено, его военная мощь многократно возросла, поэтому он легко изгнал из Дербента представителей уцмийства и отобрал у Амир-Гамза дербентские земли.

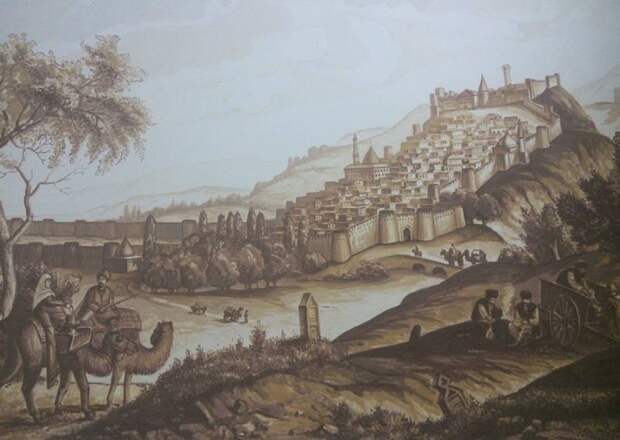

Ханша и Дербент

Тути-Бике тем временем находилась в Дербенте, фактически исполняя обязанности своего мужа. Несмотря на все красивые легенды, однозначно утверждать о крепкой любви не лишённого праздности и властолюбия Фатали-хана и Тути невозможно. Во-первых, всего у хана, заигравшегося в политические интриги, было шесть жён. Во-вторых, большую часть времени он проводил в военных походах, стараясь сохранить контроль над землями, которые одна за другой старались выйти из-под его власти.

Так или иначе, но Тути-Бике со своей участью смирилась и нашла себя в управленческой и своеобразной общественной работе. К тому же для своего времени она получила отличное образование в женском медресе в Кала-Корейша (одна из столиц Кайтагского уцмийства, ныне на территории Дахадаевского района Дагестана). Снисходительная к местным жителям, которые, по сути, также были подневольны хану, она быстро заслужила любовь и уважение дербентцев. К тому же система налогообложения во время присутствия в древнем городе самого хана напоминала абсолютное самодурство и тиранический грабёж.

Тути-Бике (иллюстрация Евгения Андреева)

Дело в том, что властолюбивый Фатали-хан содержал армию отчасти по принципу найма. В разные периоды его правления ханское войско доходило до 40 тысяч воинов. И часть из них, кроме всего прочего, требовала платы. Поэтому, если очередной грабительский набег на соседей своей добычей не возмещал всех потребностей ханского войска, Фатали-хан взвинчивал налоги в разы по сравнению с предыдущими временами.

Тути-Бике же, наоборот, старалась видеть Дербент процветающим и не разоряла местное население поборами, чем заслужила расположение местных жителей и пользовалась репутацией мудрой взвешенной правительницы. Более того, принято считать, что первые фабрики в Дербенте появились именно благодаря Тути. И, как это ни странно, именно дальновидная ханша старалась наладить дипломатические отношения с могущественной империей Севера – Россией.

Тучи над Дербентом сгущаются

Ненасытный Фатали-хан продолжал свои завоевательные походы, не обращая внимания на состояние уже покорённых земель и настроения, живущие в головах покорённых людей. Кроме Бакинского ханства и Дербента, вскоре под его натиском пало Шемахинское (Ширванское) ханство.

Как и уязвлённый Амир-Гамза, так и прочие владетели соседних государственных образований, взирали на усиление Фатали-хана с неподдельной ненавистью и опаской. Несмотря на череду заговоров в его собственных завоёванных владениях, кубинский хан продолжал захваты всё новых земель. Поэтому он не заметил создавшийся достаточно мощный союз против Кубы.

Амир-Гамза и табасаранский владетель Рустем-кадий атаковали Кубу, пока Фатали-хан находился в Дербенте. Получив эти вести, хан немедля выдвинулся со своим войском навстречу неприятелю и форсировал реку Самур, но, видимо, недооценил противника. В июле 1774-го года в районе Худата на Кевдушанской равнине (Гавдушанской) состоялось кровопролитное сражение. Множество знатных воинов полегло. Фатали-хан потерпел тяжёлое поражение и с малым числом приближённых был вынужден бежать в Сальяны, захваченные им при поддержке местных жителей ещё в 1757-м году.

Амир-Гамза вступил в Кубу вместе со своими союзниками. Мгновенно начался делёж наследства хана. Кубу было решено отдать казикумухскому хану Магомеду, а сам уцмий Амир решил захватить древний Дербент, ведь там в тот момент правила его сестра. Фактически беглый некогда могущественный Фатали-хан номинально управлял только Сальянами, Дербентом и Муганью.

Осада древнего города

К концу лета 1774-го года Амир-Гамза выступил в сторону Дербента, распространяя слух о смерти Фатали-хана, тело которого он якобы и везёт к супруге. Хитрость Амира удалась. Многие жители Дербента, узнав страшные вести, бросились прочь из города, ожидая очередное разорение и резню. Тути-Бике была в тяжёлом положении. Городские вельможи всеми правдами и неправдами старались улизнуть из Дербента. Гарнизон, официально возглавляемый Аджи-беком, таял на глазах.

Согласно одной из версий, когда Тути-Бике решила выехать навстречу своеобразному траурному кортежу с телом её покойного супруга, ей сообщили, что Фатали-хан жив, а под носилками с «телом» прячутся бойцы Амир-Гамзы. Немедленно ворота Дербента были наглухо заперты. Всего гарнизон крепости на тот момент насчитывал около двухсот бойцов, чего для полноценной обороны против многотысячного объединённого войска Амир-Гамзы было явно недостаточно.

Чем руководствовалась Тути-Бике, решив возглавить оборону, казалось бы, обречённого города? Любовью к мужу, которого она видела мгновенья, или же любовью к Дербенту, который она выпестовала и уважением которого была обласкана? Сказать точно нельзя. Но именно Тути-Бике лично встала на крепостные стены и командовала обороной города, вдохновляя малодушных. Правда, согласно преданию, ханша попросила воинов не стрелять в родного брата.

Вот как бесстрашную Тути позже описывал секретарь Дагестанского статистического комитета и историк Дербента конца 19-го века и начала 20-го Евгений Иванович Козубский:

«Мужественная жена Фетъ-Али-хана, Тути-бике, сестра уцмія, съ твердостью мужчины обороняла городъ противъ брата; она, какъ львица, стояла на крѣпостныхъ валахъ, сама распоряжалась всѣмъ, огнемъ крѣптостныхъ орудій угрожая брату. Войска дербентскія, подъ начальствомъ Аджи бека, разбили уцмія и принудили его отступить въ Мушкуръ».

Так ханша спасла город. Через некоторое время после серии поражений погиб её брат. Несмотря на недавние бои, Тути приехала в Кайтагское уцмийство на поминовение брата. Её горе было столь тяжёлым, что там же она заболела и в итоге умерла на родной земле. Фатали-хан, благодарный мужественной женщине, похоронил её в Дербенте в мавзолее, в котором позже хоронили и других ханов. Мавзолей сохранился до наших дней.

И пришёл глухой генерал

Однако стоит несколько дополнить эту историю. После отступления Амир-Гамза, беспокойный уцмий, сдался не сразу. Собрав новое войско, Амир снова осадил Дербент. На этот раз город оборонялся под командованием Фатали-хана. Целых 9 месяцев Амир держал осаду, сея великий голод и разоряя окрестности. И быть бы Фатали-хану убитым и повешенным на городских стенах, если бы он, находясь ещё в Сальянах, не послал мольбу о помощи императрице Екатерине II в Кизляр.

В 1775-м году военная экспедиция генерала Иоганна Фридриха фон Медема численностью в 2500 регулярных и 2000 иррегулярных войск выступила в сторону Дербента. Сама весть о том, что движется генерал Медем, приводила местное население в ужас. В то время непослушных детей на Кавказе пугали присказкой «сейчас придёт глухой генерал», т. к. Медем был немного глуховат.

Иоганн Медем

Уцмий Амир-Гамза снял осаду и выдвинулся в сторону Медема, когда тот расположился лагерем в урочище Иран-Хараб. Именно там кайтагский уцмий Амир был сокрушительно разбит и бежал. Туда же явился и Фатали-хан, измождённый многомесячной осадой. Он рухнул на колени перед спасителем Медемом, вручил ключи от Дербента и заявил, что отдаётся в вечное подданство России.

Ключи эти вместе с письмом на имя императрицы были отосланы в Петербург. Но до полного присоединения Дербента к России было ещё далеко, да и Фатали-хан по привычке занялся исключительно расширением своих владений.

Свежие комментарии