Гарри Трумэн и потусторонняя сила

Причина ухудшения российско-американских отношений вовсе не в Трампе, а в самой сути американской внешней политики, обусловленной объективными законами существования капиталистического мира в целом и США как его флагмана в частности. Впору доставать с полок порядком забытые работы Маркса, смахивать с них пыль и перечитывать заново.

Неомарксизм сейчас приобретает все больше сторонников, особенно в среде интеллектуалов – достаточно упомянуть об Иммануиле Валлерстайне. Но я бы хотел предложить несколько иную тему. Поворотный момент во внешней политике заокеанской сверхдержавы произошел в середине минувшего столетия, точнее – в последние месяцы Второй мировой. Пожалуй, никто об этом периоде не расскажет лучше Генри Киссинджера, мастодонта американской элиты и без преувеличения последнего из могикан большой политической игры XX века.

Роль этого человека в глобальных событиях, происходивших на международной арене в 60–70-е, трудно переоценить – тогда ведь мир действительно балансировал на грани ядерного апокалипсиса. Киссинджер по сути завершил американскую агрессию против Вьетнама, за что получил Нобелевскую премию вместе с Ле Дык Тхо (который, впрочем, отказался ее принять). Сделал, как казалось многим, невозможное, переформатировав отношения с КНР из откровенно враждебных во вполне деловые – разумеется, выстроив их на антисоветской основе. Без Киссинджера немыслимы ни Договор ОСВ-1, ни политика разрядки в целом. Наконец, ему принадлежит концептуальная идея «Стратегии гибкого реагирования», сформулированная в книге «Ядерное оружие и внешняя политика» и пришедшая на смену господствовавшей ранее в США доктрине массированного возмездия.

Сентенции политики и гвозди дипломатии

О специфике и самой сути американской внешней политики он поведал в фундаментальной работе «Дипломатия», на исходе 90-х появившейся в наших книжных магазинах (в ушедшем году было переиздание). Повторю: речь пойдет о концептуальных взглядах Киссинджера на события, обусловившие окончательный переход США от изоляционизма, в котором Франклин Рузвельт видел едва ли не главную опасность для своей страны, к политике глобального доминирования.

“Отношения англосаксов с Советским Союзом испортил польский вопрос”

После Второй мировой курс на изоляционизм был, разумеется, обречен, а его влиятельные сторонники просто продолжали мыслить категориями XIX века, игнорируя очевидное: обладавшая атомной монополией, мощнейшими военно-морскими и военно-воздушными силами страна не могла не стремиться к строительству «нового мирового порядка», что неизбежным образом приводило к конфликту с Советским Союзом.

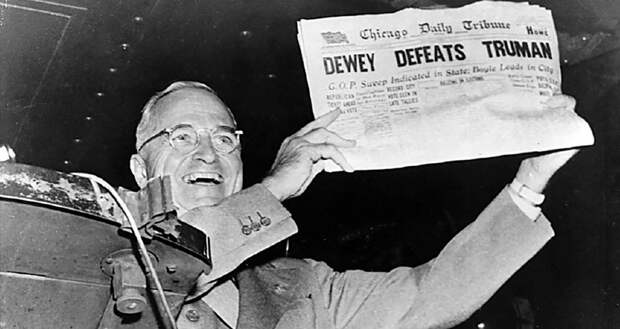

Но это объективные факторы исторического развития, а есть субъективные причины, обусловившие начало конфронтации вчерашних союзников. Стартом противостояния двух сверхдержав мир обязан конкретной личности: 33-му президенту США Гарри Трумэну, который, по словам Киссинджера, «вовлек Соединенные Штаты в первый за всю их историю союз мирного времени. Под его руководством рузвельтовскую концепцию «четырех полицейских» (СССР, США, Великобритания и гоминьдановский Китай. – И. Х.) сменила беспрецедентная система коалиций, которая оставалась в течение 40 лет основой американской внешней политики».

Под союзом мирного времени подразумевается НАТО. Здесь, как и на многих других страницах своей книги, Киссинджер дезориентирует читателя, создавая в его голове ложные конструкции, ибо Североатлантический альянс представлял собой отнюдь не союз ведущих стран «свободного мира», а как отметил генерал-лейтенант Виктор Стародубов, «подконтрольный США военно-силовой инструмент», то есть по средневековой терминологии – систему вассалитета, в которой статус сюзерена был оспорен всего один раз – деголлевской Францией.

Итак, Трумэн. Интересно, что если для автора «Дипломатии» Сталин – «слишком параноидальная личность», «мегаломан», то автор сентенций времен Второй мировой (самая известная: «Если мы увидим, что побеждает Германия, то помогать следует России, если наоборот – Германии, и пускай они убивают как можно больше»), мечтавший о реализации планов атомных бомбардировок советских городов, – неплохой в целом, хоть и деревенский парень, искренне верящий: «Истинное призвание Америки – служить светочем свободы и прогресса для всего человечества», и видевший целью своей внешнеполитической деятельности создание Pax Americana.

Относительно истинного призвания Америки – наивный идеализм человека, который, пишет Киссинджер, «так и не поднялся выше уровня неполной средней школы»? Вовсе нет – напротив, один из принципов конструируемого стратегами в Капитолии нового мирового порядка, на пути которого встал Советский Союз с его атомной бомбой и естественным геополитическим стремлением отодвинуть границу как можно дальше на запад.

Поэтому СССР заокеанской политической элитой мыслился в качестве империи зла, ибо кто стоит на пути Америки – зло и есть. И отнюдь не только по идеологическим соображениям. Веком раньше для предшественника США в статусе ведущей мировой державы – Великобритании таковой представлялась царская Россия. И если при Трумэне американцы необоснованно (об этом свидетельствовали заокеанские военные аналитики) опасались советской агрессии против государств Старого Света, то в Лондоне викторианской эпохи со страхом смотрели на продвижение русских войск в Средней Азии, в направлении Индии, представлявшей собой «жемчужину британской короны», и даже всерьез опасались вторжения в Египет.

Киссинджер, надо признать, несмотря на приведенные выше негативные характеристики Сталина, как законченный циник (достаточно почитать, как он на страницах «Дипломатии» интерпретирует преступления американцев во Вьетнаме) с пониманием относился к его стремлению создать нечто вроде социалистической Антанты на своих западных рубежах и видел в нем «великого идеолога, который на самом деле ставил свою идеологию на службу Realpolitik. Ришелье или Бисмарк (их он, правда, параноиками и мегаломанами не называет. – И. Х.) без труда бы поняли его стратегию».

Кстати, по поводу Восточной Европы: Рузвельт вообще не испытывал существенного интереса к происходившим там событиям, о чем писал еще в 1944-м на страницах дневника Аверелл Гарриман. Правда, в окружении президента «чем ближе, отмечал историк Анатолий Уткин, дело приближалось к развязке (Второй мировой. – И. Х.), тем настойчивее планировщики требовали распространения американского влияния вплоть до советских границ».

Иными словами, если Рузвельт готов был признать незыблемость раздела мира на сферы влияния и учитывать интересы союзников, каковым для 32-го президента, бесспорно, являлся СССР, то его преемник отказывался это делать, ибо позиция Кремля относительно Польши шла вразрез с геополитической стратегией Трумэна, энергично взявшегося, пишет Киссинджер, «за выполнение задачи по завершению войны и строительству нового международного порядка даже в условиях развала первоначальных планов, принятых в Тегеране и Ялте».

Виноват в развале, с точки зрения автора «Дипломатии», Кремль. Впрочем, подобное абсурдное утверждение вполне простительно бывшему госсекретарю, он же писал книгу до агрессии США и их сателлитов против Югославии, как раз-таки и вбившей последний гвоздь в гроб Потсдамско-Ялтинской системы, обреченной с развалом СССР. Еще раз подчеркну: конфликт двух сверхдержав представлял неизбежность, предопределенную самой логикой истории, но его острота и актуализация оказались напрямую обусловлены не агрессивностью Москвы, существенно сократившей после войны Вооруженные Силы и не обладавшей стратегической авиацией, а напротив – спецификой личности Трумэна. Размышляя об этом, Стародубов пишет: «Можно с большой долей уверенности утверждать, что не приди в Белый дом после Рузвельта Трумэн, последующее противостояние СССР и США и вообще Востока и Запада скорее всего не приобрело бы столь жестких и опасных форм».

По утверждению Киссинджера, преемник Рузвельта считал, что Соединенным Штатам надо твердо держаться с русскими. В 1945-м Трумэну, несомненно, объяснили, какие жертвы придется принести Америке на алтарь победы над Японией в случае продолжения борьбы в одиночку. Тем не менее уже тогда он не воспринимал Советский Союз как равноправного партнера, заявляя: «Они не умеют себя вести. Они похожи на слона в посудной лавке. Им всего двадцать пять лет. Нам уже больше ста, а британцы на несколько веков старше. Мы вынуждены научить их, как себя вести».

Бывший госсекретарь следующим образом комментирует подобное высказывание: «Это было типично американским заявлением. Основываясь на предположении о наличии основополагающей гармонии, Трумэн объяснял разногласия с Советами не противоположностью геополитических интересов, а «неумением себя вести и политической незрелостью».

Зачем Америке читать Достоевского

Сам Киссинджер прямо указывает на врожденный характер напряженности между Советским Союзом и Соединенными Штатами и отдает себе отчет, что конфликт геополитических интересов решался не предложенной Рузвельтом системой «четырех полицейских», а глобальным противостоянием сверхдержав с неизбежной победой одной из них. Эта мысль, разбавляемая рассуждениями о «моральных обязательствах Америки», проходит в книге красной нитью.

“Кремль резонно заметил, что не проявляет заинтересованности относительно выборов в Италии и Бельгии, ибо эти страны не граничат с СССР”

Нельзя не отметить довольно тонкий и циничный сарказм, встречающийся на страницах «Дипломатии». Например: Сталин «никогда не отвечал на призывы Рузвельта или Черчилля вернуться к товариществу военного времени». Имеется в виду явно послевоенный период, причем здесь, правда, покойный к тому времени Рузвельт, непонятно. Но упоминание Черчилля с его стремлением вернуться к «товариществу военного времени» особенно на фоне разработанной британскими стратегами по поручению своего премьера еще до разгрома Германии операции «Немыслимое», к которой планировалось привлечь недобитые немецкие дивизии…

Да и в приведенном выше утверждении бывшего госсекретаря о желании Трумэна «держаться с русскими» также можно увидеть тонкий сарказм, ибо, по словам Стародубова: «Как теперь стало известно, спустя лишь двое суток после смерти Рузвельта Трумэн в качестве нового президента США обратился к премьеру Великобритании с предложением направить совместное послание Сталину с ультимативным по существу требованием согласиться с западными условиями решения польского вопроса».

И особенно в свете событий последних двадцати лет, начиная с агрессии Соединенных Штатов против Югославии, уничтожения Ирака и Ливии как независимых государств, вторжения в Сирию, приведенная выше цитата звучит как воплощенное на практике политическое кредо Белого дома: мир принадлежит Америке или во всяком случае должен ей принадлежать, равно как и интересы США носят не только транснациональный, но и трансконтинентальный характер (именно это позволило американцам, например, в погоне за бен Ладеном пересечь границу Пакистана, не ставя в известность руководство страны). Подобные концептуальные взгляды стали реализовываться на практике с развалом СССР, но стремление к их воплощению в жизнь было присуще уже Трумэну. Только Киссинджер облекал их в благообразную формулу помянутых выше «моральных обязательств» Америки. Скажем, обострение послевоенных отношений в Европе, с точки зрения бывшего госсекретаря, спровоцировали односторонние и даже «зверские» действия Кремля в отношении выборов на территории Польши. При этом Киссинджер ни словом не обмолвился, что советское руководство в ответ на выдвинутые ему претензии резонно заметило, что не проявляет никакой заинтересованности относительно выборов в Италии и Бельгии, ибо эти страны не имеют границы с СССР. И даже в столь болезненном, правда, в большей степени для Великобритании нежели Соединенных Штатов польском вопросе Москва готова была пойти на компромисс, о чем свидетельствуют переговоры, которые вел с советским руководством эмиссар Трумэна Гарри Гопкинс.

Но пути к сотрудничеству во второй половине 40-х были закрыты во многом благодаря знаменитой «Длинной телеграмме» Джорджа Кеннана, составленной через год после завершения Второй мировой. Сам по себе этот документ, равно как и личность его автора – «архитектора холодной войны», весьма интересен и заслуживает отдельной статьи. Отмечу только: автор телеграммы подчеркивал принципиальную невозможность сотрудничества СССР и США. Анализируя «Длинную телеграмму», Киссинджер пишет: «Многократно упоминавшееся в прессе советское вторжение в Западную Европу было всего лишь фантазией, вероятнее всего, Сталин отступил бы перед лицом серьезной конфронтации с Соединенными Штатами».

Безусловно, автор «Дипломатии» прав, называя советские планы вторжения в Западную Европу фантазией, но не меньшая фантазия – поддерживаемое им утверждение о страхе советского руководства конфронтации с США. Боялись именно американцы, об этом также пишет Киссинджер, довольно верно помечая психологические мотивы этого страха: «Для внешнего мира Россия была потусторонней силой: загадочным экспансионистским видением, которого следовало бояться и сдерживать».

То есть стремление к доминированию сочеталось в американской военно-политической элите со страхом перед мнимой «советской угрозой», самым выразительным примером которого служит трагическая судьба бывшего министра обороны Соединенных Штатов Джеймса Форрестола.

Еще пару слов относительно Европы, точнее, восточной ее части. В этом регионе Кремль стремился только к одному: отстаиванию (если необходимо, весьма жестко) собственных геополитических интересов. Попытка Вашингтона вмешаться в советско-польские отношения как раз и представляла собой прямую конфронтацию и вторжение в чужую сферу влияния, о чем недвусмысленно указал Трумэну Сталин в одном из посланий. А во время встречи с генералом армии Джорджем Маршаллом советский руководитель вновь напомнил о необходимости двум сверхдержавам следовать в их двусторонних отношениях путем компромисса. Комментируя данную позицию Кремля, Киссинджер утверждает: «Если Сталин говорил серьезно, то мастер расчетов просчитался. Ибо, коль скоро была уже разрушена вера Америки в его добрую волю, путь назад для него становился тернист. Сталин зарвался, отстаивая свою позицию, ибо никогда не понимал психологию демократических стран, особенно Америки».

Не очень понятно, на какую аудиторию рассчитана подобная сентенция. Какая вера Америки в добрую волю СССР? Причем здесь мифическая психология демократических стран и особенно США? Впрочем, подобная риторика, по всей видимости, была рассчитана на американского обывателя. Заслугой самого бывшего госсекретаря стала помянутая выше «Стратегия гибкого реагирования», ставшая краеугольным камнем выживания человечества в ядерный век, так как подразумевала неизбежную конфронтацию без самоубийственной войны двух сверхдержав и включала в себя расчет на внутреннюю эрозию Советского Союза, что в конце концов и произошло. И здесь взгляды Киссинджера и Кеннана (двух, несомненно, наиболее выдающихся государственных деятелей США ушедшего столетия) схожи.

Таким образом, актуальность «Дипломатии» выражается в том числе и в понимании простой истины: заокеанские стратеги умеют ждать в изнурительном противостоянии с сильным противником, когда он истощит свои силы и рухнет сам, в этом суть концептуальных идей Киссинджера в середине XX века. Тогда главным соперником США был СССР, располагавший выдающимся научным потенциалом, мощной производственной базой, ныне Соединенным Штатам противостоит с каждым годом слабеющая Россия. Чтобы понять ее, утверждает Киссинджер, нужно читать Достоевского. Но эти слова для публики. Не думаю, что старый политик питает иллюзии относительно того, чем закончится новый виток противостояния двух сверхдержав…

Хазин о борьбе элит: либералы терпят поражение, Россия подвернулась под руку

Российский экономист, политолог и публицист Михаил Хазин на своем сайте в Сети объяснил, почему в США набросились на президента Дональда Трампа и его начали обвинять его в работе не Кремль.

По словам Хазина, стоит обратиться к «теории Власти», описанной в «Лестнице в небо» и «Теории глобальных проектов». Согласно неписанным правилам, элита в любом государстве представлена «верхушками» властных группировок, которых может быть десятки и сотни.

Теория глобальных проектов говорит о том, что та политика, которую та или иная властная группировка вменяет государству, зависит от того, ценности и принципы какого глобального проекта она исповедует. Иными словами, группировки, альтернативные государственными, всегда находятся в жесточайшей оппозиции. Долгое время в США между элитными группировками не было острой борьбы. Так как доминировал «Западный» проект либералов и финансистов, а в стране не было явных экономических проблем.

Однако кризисы привели к расколу и появлению множества проектов: «Западного», «Капиталистического», «Иудейского», «Исламского», которые начали генерировать и навязывать свои концепции по управлению государством. В контексте усиливающегося экономического кризиса и падения уровня жизни в США, борьба группировок друг с другом только усиливалась. Более того, накал будет расти дальше.

Хазин отмечает, что идеологические конструкты либералов оказались в условиях нынешнего кризиса слишком «жесткими», началась работа по поиску альтернативных идеологем. Либералам, терпящим поражение в политической игре против действующего президента Трампа, который предлагает уничтожить все, что ценно для «Западного проекта», - это не по нраву. Чтобы оказать давление, они задействовали свой один из самых мощных инструментов – СМИ. Эксперт отмечает, что большинство средств массовой информации в мире находится под контролем либералов.

Через СМИ «западники» противопоставили политику Трампа чаяниям американского народа. Якобы президент «поёт с чужого голоса». Либералы ловко обвинили лидера США в том, что он – агент Кремля и является носителем идеологии, альтернативной либеральной. По словам Хазина, Россия тут совсем не виновата, просто попалась под руку. Там мог бы быть и Китай, но его образ противника не раскручен так сильно, как у СССР\России. СМИ генерируют такой шквал лживой информации, что не хватает сил опровергнуть или осмеять все написанные глупости. И такая ситуация будет продолжаться до тех пор, пока Капиталистический проект (в его американской части) не развернет свою собственную сеть СМИ.

В завершение Хазин отметил, что сегодня многие на Западе прекращают верить либералам, что заметно по росту популярности RT. У «Западного» проекта начались крайне серьезные проблемы, к которым он судя по всему оказался не готов. Однако борьба еще не завершена, финансисты не собираются отдавать свою власть просто так. .

«ЧУВСТВУЮ СЕБЯ ЗДЕСЬ ЧУЖИМ»: ПЕРЕЕХАВШИЙ В США БЕЛОРУС РАССКАЗАЛ О СВОЕЙ ЖИЗНИ ЗА ОКЕАНОМ

Белорус Андрей Голуб три года назад переехал с семьей в США, чтобы начать здесь свою жизнь заново. По словам мужчины, на родине у него было два магазина по продаже металлических дверей, затем он открыл бизнес по установке пластиковых окон.

С материальной стороны жизнь Андрея и его семьи была вполне успешной и обеспеченной. Однако масштабная бюрократия, связанная с бизнесом, мешала ему развиваться и двигаться дальше. Кроме того, в какой-то момент доллар начал расти, экономическая ситуация в стране ухудшилась, поэтому Голуб с женой и двумя детьми решил переехать в Соединенные Штаты.

Как рассказал белорус, на новом месте сразу ощущается разница между положением иностранца, когда он турист, и когда он приезжает на ПМЖ. При этом Андрею повезло, так как в первое время адаптироваться ему и семье помогли друзья, которые давно живут в США.

Голуб признается, что начинать жить в Штатах им было непросто, ведь здесь чужой язык, другая культура и, главное, работу найти не так уж просто. Поначалу он трудился на стройке, а затем устроился в автосервис — за 12 долларов в час, что по американским меркам очень немного — зарплаты едва хватало на жизнь семьи.

Источник фото: livejournal.com

Однако благодаря трудолюбию и упорству Андрей постепенно стал ценным сотрудником в автосервисе и платить ему стали больше. За время своей работы в этой компании он хорошо изучил данную сферу, и примерно через год мужчина понял, что готов открывать свою фирму.

По словам Андрея, главный плюс ведения бизнеса в США — это минимум бюрократии. Он отмечает, что на открытие компании потратил только 140 долларов и около 1,5 часов. После этого, утверждает белорус, можно спокойно начинать свое дело. Причем властям не интересно, что ты будешь делать: чинить машины, красить заборы или стричь газоны. Главное — чтобы ты в конце года вовремя заплатил налог.

Голуб решил заняться перепродажей продержанных автомобилей. На интернет-аукционах он с помощью посредника покупает машины, которые побывали в аварии, ремонтирует их и продает снова, но по более высокой цене.

Как рассказал мужчина, он нанял только одного сотрудника, который занимается механикой. Сам он взял на себя более тонкую работу — покраску машин. Андрей отмечает, что в итоге сосредоточился только на одной марке автомобилей, так как это существенно упрощает дело: он хорошо разбирается в этих машинах, практически всегда еще во время интернет-аукциона может предсказать, во что обойдется ремонт, а совсем безнадежные образцы разбирает на детали, которые тут же идут в дело.

Источник фото: cnn.com

По словам Андрея, сейчас его бизнес развивается вполне успешно. Жена также принимает в нем участие — она занимается химчисткой салонов автомобилей. Он утверждает, что еще один важный плюс ведения бизнеса в США: на его открытие не нужно много денег, а расходы окупаются уже после первых продаж. Правда, есть и недостаток — чем больше заработаешь, тем больший придется платить налог.

Кроме того, главный минус ведения бизнеса в Штатах, по словам белоруса, заключается в том, что здесь всем процессом обязательно нужно управлять самому. Он отмечает, что в Белоруссии мог поручить все дела компании наемным работникам и уехать в отпуск, проводить время с семьей или заниматься какими-то деловыми вопросами. В США же ему приходится все делать самостоятельно, а если он заболеет или уйдет в отпуск, то и бизнес остановится.

Несмотря на то, что сейчас дела у Андрея в США идут хорошо, они с женой все равно размышляют о том, чтобы вернуться обратно в Белоруссию:

«Невзирая на успехи в бизнесе, я по-прежнему чувствую себя здесь чужим, и вряд ли это изменится», — подытожил мужчина.

ЗАРПЛАТЫ, ЦЕНЫ И ПРОБЛЕМЫ С ОТОПЛЕНИЕМ: БЫВШАЯ МОСКВИЧКА РАССКАЗАЛА, КАК ЕЙ ЖИВЕТСЯ НА УКРАИНЕ

После Майдана в 2014 году многие жители Украины уехали в Россию. Однако москвичка Надежда, наоборот, решила переехать во Львов, а затем, через полгода, перебралась в Киев. По словам девушки, ее родственники родом с Украины, и в детстве она иногда здесь бывала, поэтому решила уехать сюда, даже несмотря на сложную политическую обстановку.

Надежда рассказала, что поначалу на новом месте ей пришлось непросто. Оформление вида на жительство было долгим и сложным, приходилось ходить по инстанциям, часами сидеть в очередях, собирать недостающие бумаги. В то же время нужно было привыкать к непривычному образу жизни, искать новых знакомых и учить незнакомый язык.

По словам бывшей москвички, на Украине даже во Львове многие по-прежнему общаются на русском языке и претензий по этому поводу ей никто никогда не предъявлял. Однако она сознательно решила, что ей необходимо обязательно выучить украинский язык, раз уж она осталась жить в этой стране.

В целом украинцы показались Надежде очень открытыми, доброжелательными людьми, которые всегда готовы прийти на помощь. Москва, по мнению девушки, более угрюмая и суровая, а в Киеве не только люди радушные, но и сам город очень зеленый и красивый, и она готова часами гулять по нему пешком.

Рассказала девушка и о финансовой стороне жизни на Украине. По ее словам, цены на аренду жилья тут невысокие, особенно после Москвы — однокомнатную квартиру можно снять примерно за 150 — 200 долларов. Впрочем, по украинским меркам это тоже немало, учитывая, что средняя зарплата в стране составляет менее 200 долларов.

Кроме того, признает Надежда, цены на услуги ЖКХ действительно высокие, а накануне зимы главная тема для обсуждения среди людей — отопление. Как отмечает бывшая москвичка, за счет того, что зима в Киеве в целом довольно теплая, дома она пока не мерзнет.

При этом батареи становятся по-настоящему горячими только в сильные морозы, а вот если температура за окном немного повышается, то и топить начинают гораздо меньше. По словам девушки, разумеется, вопрос с теплом всегда можно решить покупкой обогревателя, однако счет за электричество потом тоже вряд ли обрадует. В связи с этим неудивительно, что люди стараются максимально экономить.

Одним из плюсов жизни на Украине Надежда считает то, что здесь есть множество рынков, где местные жители продают продукты собственного производства, например, сыры, молоко, различные варенья, соленья, орехи. Она отмечает, что за время пребывания в Киеве уже научилась выбирать такие продукты, и по качеству они оказываются даже лучше, чем в магазинах. Кроме того, девушка рассказала, что все более популярными становятся ярмарки, на которых выставляют не только продукты, но и одежду, украшения, картины, сделанные украинскими мастерами.

В целом, по мнению Надежды, живется людям на Украине сейчас непросто, однако общий настрой у них позитивный, и они верят в светлое будущее.

Свежие комментарии