Ольянтайтамбо: древняя фигурная резка скал в Андах

Официальная версия: недостроенная крепость инков.

Факты же указывают на то, что сооружение было уже разрушено задолго до появления тут инков. Инки, как могли, использовали древние руины в своих целях.

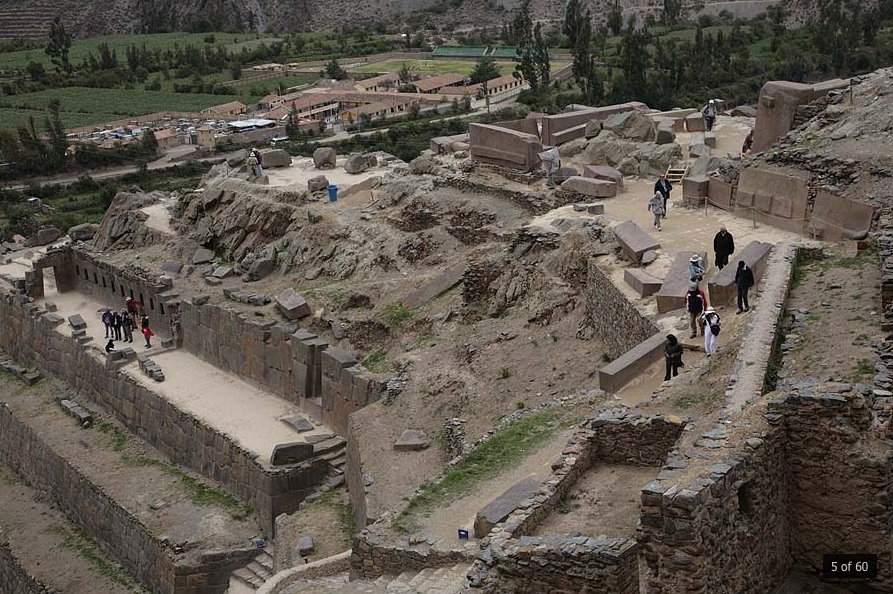

На первом снимке далее: инкская кладка поверх выглядывающих из-под грунта блоков черного базальта более древней и более высококачественной кладки.

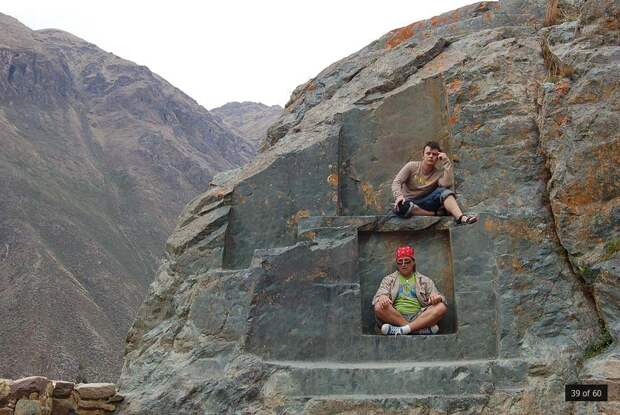

На втором: блок так и остался лежать на месте, куда упал, а инки лишь достроили тут лестницу.

На других снимках: блоки из черного базальта и гранита, для создания которых у инков не было никаких технологий и инструментов.

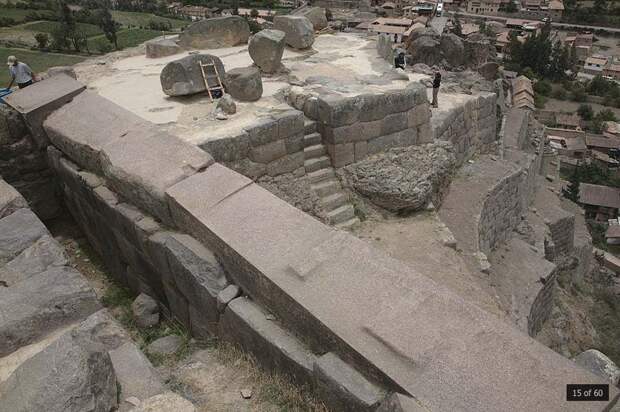

Стены основания так называемого Храма Солнца.

Достаточно явно видно, что целой осталась только фронтальная стенка из шести гигантских блоков с оригинальными вставками.

Боковые стены “реставрированы” инками как попало, но в полном соответствии с их уровнем развития.

Примеры кладки.

Каменщики что хотели, то и творили.

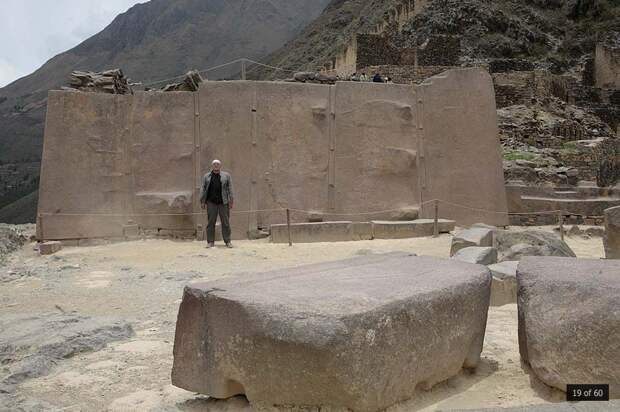

Пожалуй, даже лазерный меч в руке способен объяснить далеко не все формы камня и поверхности сопряжения соседних блоков.

То, что показалось на первый взгляд следом от пилы или фрезы. Однако при весьма сложной форме края невыровненной части, глубина следа почти одинакова в разных местах.

Более того, сам след имеет явно “дискретную” форму. Ближайшие ассоциации: размягченный гранит срезали достаточно узким шпателем.

Еще один блок со следами, возможно, “пластилиновой технологии”. Как будто на камень воздействовали неким химическим раствором, который его размягчил и даже изменил цвет (верхняя часть блока).

А затем рукой (!) сняли слой в миллиметр-полтора. Естественное движение руки приходится ровно на границу двух поверхностей. И даже мелкие чуть заметные неровности также кажутся вполне естественными. Хотя подобный результат с равным успехом мог быть получен и с помощью какой-то фрезы.

Блоки в самом низу комплекса.

В целом подтверждается ранее сформулированная версия о том, что комплекс сохранил следы разрушения Потопом (см. статью "Ольянтайтамбо - свидетель Потопа"). С коррекцией некоторых деталей, которые позволяют сделать вывод о том, что потопная цунами была никак не выше высоты перевалов в Андах (т.е. не более 4 км).

Вода перехлестнула перевалы лишь по инерции и устремилась по ущельям, быстро теряя свои силы. Ольянтайтамбо она достигла уже практически “на излете”, о чем говорит и тот факт, что одна из стен Храма Солнца устояла целиком (за счет того, что была с тыльной стороны по отношению к движению потока). Поэтому разрушения и не были катастрофическими.

На снимке далее – самая нижняя часть ряда террас комплекса. Внизу видны руины кладки из блоков, выше – следы селя, еще выше – инкская кладка.

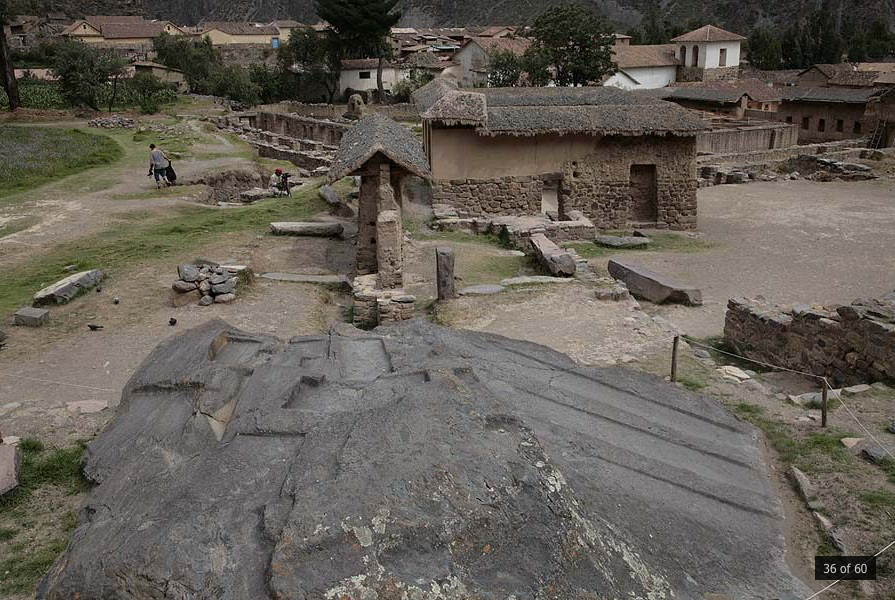

Примеры фигурной резки скал (как внизу комплекса, так и в отдалении от него).

Гранитные скалы резались в произвольном порядке и явно без какого-либо особого напряжения. Даже если требовалось всего-то подвести поближе воду из источника.

В том числе и для того, чтобы скала служила одной стеной помещения, а остальные стенки образовывались каменной кладкой.

На снимках ниже: следы и остатки такой конструкции высотой в несколько этажей. (А. Скляров)

Лазурит и артефакты Богов: Скрижали, Ковчег завета и Сокровища фараонов

Истоки древнего земледелия: о чём могут говорить свидетельства очевидцев

Итак, что же в итоге?..

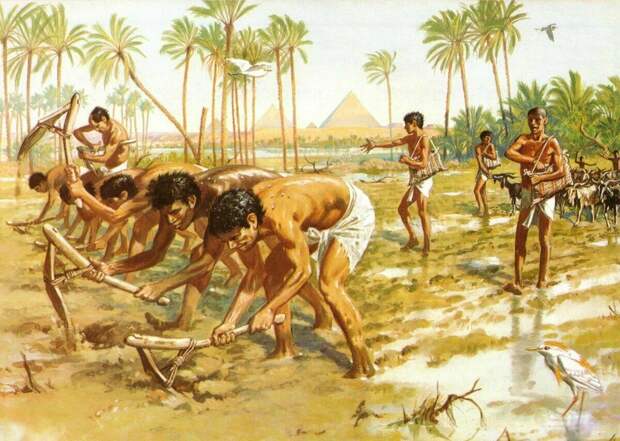

Первое. С точки зрения обеспечения пищевыми ресурсами, переход древних охотников и собирателей к земледелию является крайне невыгодным, но они все-таки совершают его.

Второе. Земледелие зарождается именно в наиболее изобильных регионах, где полностью отсутствуют какие-либо естественные предпосылки для отказа от охоты и собирательства.

Третье. Переход к земледелию осуществляется в зерновом, самом трудоемком его варианте.

Четвертое. Очаги древнего земледелия территориально разделены и сильно ограничены. Различие культивируемых в них растений указывает на полную независимость этих очагов друг от друга.

Пятое. Сортовое разнообразие некоторых из основных зерновых культур обнаруживается на самых ранних стадиях земледелия при отсутствии каких-либо следов “промежуточной” селекции.

Шестое. Древние очаги возделывания целого ряда культурных растительных форм почему-то оказались географически удалены от мест локализации их “диких” сородичей.

Подробный анализ камня на камне не оставляет на “логичной и ясной” официальной точке зрения, а вопрос возникновения земледелия на нашей планете из скучного раздела политэкономии переходит в разряд самых загадочных страниц нашей истории. И достаточно хоть немного окунуться в ее подробности, чтобы понять всю невероятность случившегося.

Этот вывод о невероятности такого кардинального изменения всего образа жизни людей, связанного с переходом, по сути, от присваивающего к производящему способу существования, в корне противоречит установке на поиск неких его “естественных причин”. С точки зрения автора, именно поэтому обречены на провал попытки модификации “классического” взгляда политэкономии: любые новые попытки “естественного” объяснения возникновения земледелия оказываются зачастую даже хуже старой версии.

Но в таком случае, почему же случилось то, что случилось ? Ведь оно все-таки произошло, несмотря на всю невероятность… Достаточно очевидно, что для этого должны были быть веские причины. И причины эти не имеют никакого отношения к проблеме создания новых ресурсов питания.

Пойдем парадоксальным путем: попробуем объяснить невероятное событие через причины, которые могут показаться еще более невероятными. А для этого допросим свидетелей, которые и осуществляли собственно переход к земледелию. Тем более, что деваться нам некуда, поскольку единственной (!!!) иной на текущий момент точкой зрения, отличной от официальной версии, является лишь та, которой придерживались наши древние предки и которая прослеживается в мифах и преданиях, дошедших до нас с тех далеких времен.

Наши предки были абсолютно уверены в том, что все произошло по инициативе и под контролем богов, спустившихся с небес. Именно они (эти боги) положили вообще начало цивилизациям как таковым, предоставили человеку сельскохозяйственные культуры и обучили приемам земледелия.

Весьма примечательным является тот факт, что данная точка зрения на происхождение земледелия господствует абсолютно во всех известных районах зарождения древних цивилизаций.

В Мексику кукурузу принес великий бог Кецалькоатль. Бог Виракоча обучал земледелию людей в перуанских Андах. Осирис дал культуру земледелия народам Эфиопии (т.е. Абиссинии) и Египта. Шумеров приобщали к сельскому хозяйству Энки и Энлиль – боги, спустившиеся с небес и принесшие им семена пшеницы и ячменя. Китайцам помогали в освоении земледелия “Небесные Гении”, а в Тибет “Владыки Мудрости” принесли фрукты и злаки, неизвестные до того на Земле.

Второй примечательный факт: нигде, ни в каких мифах и легендах, человек даже не пытается поставить себе или своим предкам в заслугу освоение сельского хозяйства!!!

Мы не будем здесь вдаваться в подробности, кого именно имели в виду наши предки под названием “боги”, и откуда эти “боги” явились. Отметим лишь, что по мифам, максимально приближенным к началу освоения земледелия (т.е. по наиболее древним из дошедших до нас преданий и легенд) “боги” по внешнему виду (да и во многом по поведению) мало чем отличались от обычных людей, только возможности и способности их были несравненно выше человеческих.

Ограничимся лишь анализом того, насколько вероятно, что в реальности мог быть именно такой ход событий: т.е. действительно ли человечество могло получить искусство земледелия “извне”, от некоей другой более развитой цивилизации.

Прежде всего: весь вышеприведенный сравнительный анализ земледелия достаточно убедительно свидетельствует о том, что у человечества не было никаких “естественных” причин и предпосылок для перехода от охоты и собирательства к земледелию.

Во-вторых, мифология прекрасно объясняет факт, выявленный биологами и упомянутый выше, о “странной” множественности неродственных культурных видов основных зерновых в древних очагах земледелия и удаленность культурных форм от их “диких” сородичей: боги дали людям уже окультуренные растения.

В-третьих, версия “дара развитой цивилизации” способна объяснить и некоторые “странные” археологические находки, не вписывающиеся в общую официальную теорию происхождения земледелия.

В частности, в Америке:

…исследования показали, что в этом регионе в далекой древности кто-то проводил поразительно сложные анализы химического состава многих ядовитых высокогорных растений и их клубней. Причем эти анализы сочетались с разработкой технологии детоксикации потенциально съедобных овощей, чтобы сделать их безвредными. До настоящего времени “удовлетворительного объяснения того, каким путем шли разработчики этой технологии, нет”, признается доцент антропологии Вашингтонского университета Дэвид Броумен (Г.Хэнкок, “Следы богов”).

“Подобным образом, в тот же самый период некто, еще не установленный наукой, далеко продвинулся в создании поднятых полей на недавно обнажившихся от ушедшей воды озера землях; результатом этого явились характерные чередующиеся полосы поднятия и опущения почвы… Видимые сегодня эти “вару-ваару” оказались частью агротехнического комплекса, созданного в доисторические времена, но “превзошедшего современные системы землепользования“… В последние годы некоторые из этих полей были культивированы совместными усилиями археологов и агрономов” (там же).

Результат экспериментов произошел все ожидания: урожай картофеля – втрое больше; сильный заморозок “почти не причинил вреда растениям на экспериментальных участках”; урожай не пострадал во время засухи и наводнения! Эта простая, но эффективная агротехническая система вызвала широкий интерес у правительства Боливии и испытывается в настоящее время в других регионах мира.

В другом регионе планеты обнаруживаются не меньшие “чудеса”: например, существует свидетельство удивительно раннего периода сельскохозяйственного прогресса и экспериментов в долине Нила. Некогда, между 13000 и 10000 годами до н.э., Египет пережил период так называемого “преждевременного сельскохозяйственного развития“.

“Вскоре после 13000 года до н.э. среди находок палеолитических орудий появляются каменные зернова и серпы… Во многих поселениях по берегам рек в то же самое время рыба перешла из разряда главных продуктов питания во второстепенные, если судить по отсутствию находок рыбьих костей. Падение роли рыболовства как источника пропитания прямо связано с появлением нового пищевого продукта – молотого зерна. Образцы пыльцы дают основания предполагать, что соответствующим злаком был ячмень…” (Хофман, “Египет до фараонов”; Вендорф, “Предыстория долины Нила”).

“Столь же впечатляющим, как подъем древнего земледелия в долине Нила в эпоху позднего палеолита, является его резкое падение. Никто не знает точно, почему, но вскоре после 10500 года до н.э. ранние лезвия серпов и жернова исчезают; их место по всему Египту занимают каменные орудия охотников, рыболовов и собирателей верхнего палеолита” (там же).

Именно этим временем мы датируем катаклизм под названием “Всемирный Потоп”… Ухудшение условий и сокращение “кормовой базы” в его результате стимулировало не развитие земледелия, а возврат к “примитивному” образу жизни, привело не к прогрессу, а к регрессу общества!

Но даже если и не Потоп явился причиной поворота развития общества в обратном направлении, то факт остается фактом: египетский эксперимент действительно прекратился, и к нему не пытались вернуться в течение, по крайней мере, пяти тысяч лет. А его детали всерьез наводят на мысль об искусственном “привнесении извне” земледелия в Египет в XIII тысячелетии до н.э.

“…никакое объяснение не может базироваться на предположении, что “зеленая революция” в палеолитическом Египте явилась результатом местной инициативы. Напротив, больше всего это смахивает на трансплантацию. Трансплантант внезапно появляется, но и столь же внезапно может быть отторгнут при изменении условий…” (Г.Хэнкок, “Следы богов”).

Полным контрастом к двум предыдущим выглядит третий регион нашей планеты.

“Австралия не знала культурных растений до новейшего времени, лишь в XIX в. из состава ее дикой флоры начинают привлекаться такие австралийские растения, как эвкалипты, акации, казуарины” (Н.Вавилов, “Мировые очаги (центры происхождения) важнейших культурных растений”).

Но ведь и в Австралии есть области, условия в которых ненамного хуже, чем условия в известных древних очагах земледелия. А ведь в рассматриваемый период времени (XIII-X тысячелетие до н.э.) климат на планете был более влажным, и пустыни в Австралии не занимали столько места. И если бы возникновение земледелия было бы процессом естественным и закономерным, то на этом богом забытом (в прямом и переносном смысле) континенте должны были бы неизбежно наблюдаться хотя бы попытки земледелия. Но там все стерильно… Такое впечатление, что Австралия была оставлена богами в качестве некоего заповедника или “контрольного экземпляра” для чистоты эксперимента…

Теперь обратим внимание на еще один примечательный факт – факт сильнейшей связи земледелия с религией во всех (!!!) древних очагах цивилизации.

“…не случайно всякое земледельческое поселение оказывается центрировано религиозным комплексом, религиозным святилищем. Культивирование злаков, начиная с эпохи раннего неолита, это именно культовый процесс, и культовое измерение земледелия, несомненно, являлось одной из глубинных причин его первоначального развития” (А.Лобок, “Привкус истории”).

Эта связь древнего земледелия и религии настолько бросается в глаза исследователям, что ее нельзя было не отразить в официальной версии перехода первобытных охотников и собирателей к возделыванию земли. В русле этой официальной версии считалось, что в основе обожествления атрибутов земледелия лежала его важнейшая роль как способа, обеспечивающего решение проблем питания. Однако, как мы видели, этот краеугольный камень всей постройки официальной версии оказался сплошной фикцией…

Автор только что приведенной цитаты безусловно прав, отмечая, что связь с религией значительно стимулировала земледелие и являлась одной из важнейших глубинных причин его развития на начальном этапе. Но откуда такая связь, это не объясняет.

А теперь представим себе древнего человека, поклоняющегося не абстрактным силам, а реально осязаемым богам. И вспомним, что для этого человека поклонение богам было более конкретизировано и представляло из себя не что иное как беспрекословное подчинение этим богам и их требованиям. А боги “дарят” земледелие и побуждают человека к нему. Как же при этом можно относиться к атрибутам этого “дара”, считающегося “священным”? Конечно же так, как мы подразумеваем под словом “культ”. Это вполне естественно…

Таким образом, взвешивая все преимущества и недостатки такой кардинальной смены образа жизни, все “за” и “против”, и анализирую ее подробности, легко можно прийти к выводу, что переход от охоты и собирательства к земледелию нужен был не людям, а богам. Но в таком случае остается открытым другой вопрос: с какой именно целью более высоко развитая цивилизация “богов”, зная все негативные моменты этого перехода, могла “подарить” людям не просто земледелие, но и в наиболее “трудном” его варианте – зерновом, да еще и в “каменном” примитивном варианте его индустрии ? (А. Скляров)

Свежие комментарии