Что мы теряем и уже потеряли в Иране

СВО сразу ушла в тень, как только в Тель-Авиве решили перейти от слов к делу. Закопать весь иранский атом – задача, выполнимая только при прямой поддержке США, а вот по-настоящему защитить сам Израиль американцы, при всём желании, не в силах. Иран – не Палестина, отвечает, и отвечает болезненно.

Иран — не Ирак, танковыми колоннами по нему так просто не пройдёшься, тем более что из Москвы или Пекина вряд ли будут равнодушно взирать на такое. Остановка может быть отложена и надолго, но России уже можно начинать считать свои потери. В том числе, кстати, и репутационные.

В полный разгром Ирана верится с трудом, но для России не может быть безразлично, как после разгрома иранской инфраструктуры будут обстоять дела с её многочисленными проектами, а также с торговыми отношениями, которые после вступления в силу соглашения о свободной торговле с ЕАЭС вышли на совершенно иной уровень.

Обнародованная на днях статистика свидетельствует, что в 2024 году Россия опередила всех конкурентов по масштабам инвестиций в экономику Исламской Республики. И хотя конкретные суммы пока почему-то не названы, прошлогодний показатель в 2,76 млрд. долларов точно превышен существенно.

Только в нефтегазовые проекты Ирана российские инвесторы планировали вложить в ближайшие годы не менее 8 млрд долларов. Однако вполне ожидаемая выгода от скачкообразного роста нефтяных цен, вероятного как никогда, не компенсирует потерь от того, что уйдут в никуда вложенные ранее огромные средства, ресурсы и силы.

И желанного оптимизма не добавляет даже тот факт, что теперь наверняка меньше будет помощь киевскому режиму.

Никакие объективные признаки сближения России и Ирана не отменяют того факта, что у этих двух стран после исламской революции 1979 года никогда не было реально союзнических отношений.Партнёрство, в котором обе стороны искали почти исключительно собственную выгоду, конечно, имело место, но не более того. Очень показательным в этом плане стало первое же после ударов Израиля обращение российской дипломатии к официальному Тегерану.

Руководству Исламской республики сочли необходимым напомнить о следующем раунде американо-иранских переговоров в Омане и готовности США принять в них участие. Как это воспринимать теперь, после заявлений Дональда Трампа о контроле над небом Ирана и его пассажей по поводу проваленной Ираном новой атомной сделки?

Или же в данном случае любой самый плохой мир лучше войны?

Иранские беспилотники неплохо показывают себя в СВО, но тут ничего личного – просто бизнес, как и с турецкими БПЛА у нацистов. Прямой военной помощи или хотя бы понимания необходимости разобраться с Зеленским и Ко Москва от Тегерана не дождалась, да, скорее всего, и не ждала.

Теперь в Тегеране тоже вряд ли ждут от Москвы ответной помощи. И вряд ли рассчитывают на то, что поможет ратифицированный иранским Меджлисом договор о стратегическом партнёрстве с Россией. Там нет статьи о военной поддержке в случае агрессии.

При этом Россия предложила посредничество не только Тегерану, но и Тель-Авиву, зачем-то используя в заявлениях при этом также и Иерусалим – оккупированный и не признанный как столица Израиля. В посредничестве Москвы никто заинтересованности не высказал, но это только пока – русский вариант точно лучше, чем Оман или проиранский Катар.

Нельзя забывать, что ещё СССР в эпохальном для Ирана противостоянии с Ираком, если не де-юре, то де-факто, принял сторону отнюдь не Тегерана, а Багдада. Ответной любезностью Ирана была его предельно жёсткая позиция в отношении «советского вторжения в Афганистан».

Россия сумела отдалиться от не самого позитивного политического наследства, переведя взаимоотношения с Исламской республикой главным образом в экономическую сферу. «Буря в пустыне», когда Иран был чужими танками фактически избавлен от опасного соседа, как ни удивительно, практически не повлияла на сближение Москвы и Тегерана.

Вступление Ирана в БРИКС, экономический альянс с ЕАЭС – всё это было очень конкретно поддержано Москвой. Да, есть и немалые трудности во взаимоотношениях, когда в Тегеране не хотят понимать противоречий России с соседями, а в Москве регулярно демонстрируют, что готовы к партнёрству с региональными оппонентами Ирана, такими как ОАЭ и Саудовская Аравия.

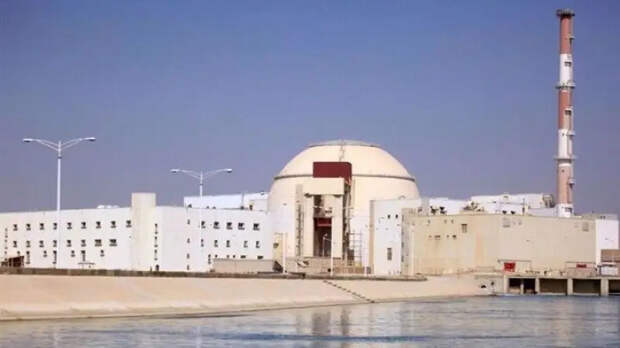

Но для торговли и экономики это всё же не столь существенная помеха. Наконец, и это едва ли не главное, атомный проект Ирана вряд ли был бы возможен без мощной российской поддержки. Именно России годами удавалось сдерживать стремление иранской верхушки получить в руки совсем «немирный» атом.

В каком виде – реального оружия или грязных материалов, которыми можно было бы угрожать как Израилю, так и арабским оппонентам, для КСИР и иных уже не важно. Нельзя исключать, что в иранских СМИ и иных источниках идёт откровенная волна фейковой информации о том, будто Тегеран вовсе не блефует, когда пугает боеголовками или детонаторами.

Что бы ни распространялось сейчас по интернет-сетям, технологические показатели, прямые и косвенные, всё же свидетельствуют, что Иран даже не на полпути к созданию бомбы. В своё время, когда подписывался первый СВПД, единственной страной, которая могла бы вывозить из Ирана излишки урана, была Россия.

Но ядерную сделку, как известно, разорвали США в первое президентство Трампа, что и позволило Тегерану на протяжении весьма значительного периода времени постоянно манипулировать информацией, где-то достоверной, а где-то не очень, о военных атомных разработках. Проверки МАГАТЭ ничего по-настоящему криминального не показывали, а разговоры о том, что это иранские специалисты экспертам «ничего не показывали», так и остались разговорами.

Суда-ветераны

На реках России началась навигация. Сотни грузовых и пассажирских судов приступили к своей трудовой службе. При этом картина выглядит далеко не радужной. Возраст большинства речных судов превышает 50 лет, а некоторые из них вступили в строй еще в 50-е годы прошлого столетия. Отсюда и соответствующее техническое состояние, и экономическая эффективность.

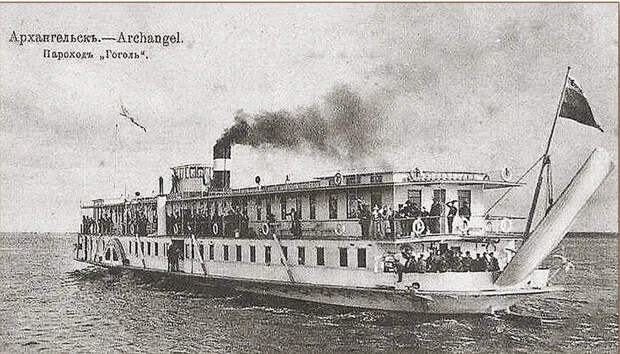

Среди судов-долгожителей нельзя не отметить двухпалубный колесный пароход «Н.В. Гоголь» — самое старое речное пассажирское судно России, начавший свою историю в 1911 году и все еще находящийся в регулярной эксплуатации.

«Н.В. Гоголь» - современный вид

Судно было построено в Нижнем Новгороде на Сормовском заводе по заказу Северного пароходного общества «Котлас-Архангельск-Мурманск». Стоимость судна составляла 140 тыс. рублей. На Север пароход перегнали по Волге, Шексне и Северо-Двинской водной системе. Малые габариты шлюзов на Северо-Двинской системе вынудили разделить судно на три части. Пароход был заново собран в Великом Устюге.

«Н.В. Гоголь» в первые годы после постройки

Рулевая рубка (современный вид)

Сохранившиеся до настоящего времени два огнетрубных паровых котла и наклонная паровая машина тройного расширения мощностью 380 л. с. (хотя могла развивать и до 500 л. с.), работающая на два бортовых гребных колеса, обеспечивали скорость до 18 км/ч.

Паровая машина «Н.В. Гоголя»

Паровые котлы (современный вид)

Первоначально пассажировместимость составляла 695 (включая палубных пассажиров) человек. Пароход эксплуатировался на линии Вологда — Устюг — Котлас — Архангельск и пользовался популярностью у пассажиров, чему немало способствовал хороший буфет с большим ассортиментом кушаний и напитков. Путь из Вологды в Архангельск занимал трое суток и девять часов, обратный путь длился четверо суток и девятнадцать часов.

В качестве топлива для котлов использовались березовые дрова, которых требовалось до 40 кубометров в сутки. Поэтому по маршруту следования парохода, примерно через 200 км, находились пристани с так называемыми дровоскладками, где можно было пополнить запасы дров.

Пассажиры располагались в каютах 1, 2 и 3-го классов, причем на верхнюю палубу допускались пассажиры только 1 и 2 классов. Наиболее же многочисленный контингент — палубные пассажиры — коротали время, сидя на березовых дровах, складированных на нижней палубе. Их «удобства» в основном ограничивались двумя медными кубами (баками) с кипяченой водой, подогревавшейся паром. На корме, под навесом, располагались перевозимые крестьянами коровы, лошади, поросята.

В 1918 году пароход был национализирован советской властью и использовался в качестве военного транспорта и госпитального судна. В 1921 году «Н.В. Гоголь» снова вернулся на линию Архангельск — Вологда, где работал до 1936 года, а затем из-за спада уровня воды в реке — по маршруту Архангельск — Великий Устюг.

С осени 1939 до августа 1941 года «Н.В. Гоголь» находился на капитальном ремонте, в ходе которого у него заменили и несколько удлинили корпус, а старый в течение двух лет использовали как гостиницу в Котласе.

В начале 50-х годов отопление котлов было переведено на жидкое топливо (мазут), что значительно облегчило работу кочегаров, а в 1958-1959 гг. судно в очередной раз прошло капитальный ремонт.

В дальнейшем судно, несомненно, пошло бы на иголки, но его спасло решение руководства судоремонтного завода «Звездочка» (г. Северодвинск). В 1972 году «Н.В. Гоголь» был приобретен заводом с целью использования его для отдыха работников предприятия, а также сохранения как памятника истории отечественной техники, который просто нельзя потерять. Постановлением главы администрации Архангельской области от 14 июля 1998 года пароход объявлен памятником истории областного значения.

Благодаря широким техническим возможностям «Звездочки» (ведь основным назначением завода является ремонт и модернизация атомных подводных лодок) и профессионализму его работников пароход-ветеран, включая его уникальную силовую установку, все еще находится в хорошем техническом состоянии.

В 1972-1973 и 1994-1996 годах судно подверглось реконструкции. При этом обновлены жилые и общественные помещения. 30 комфортабельных кают способны вместить 140 пассажиров, имеются два салона (носовой 35 кв. м и кормовой 30 кв. м), бар-ресторан на главной палубе.

Палуба

Коридор

Каюты на «Н.В. Гоголе»

Бар-ресторан

Салоны

Сейчас «Н. В. Гоголь» является туристско-экскурсионным судном и плавучей базой отдыха ФГУП «Центр судоремонта «Звездочка» и совершает короткие круизы по Северной Двине. За долгие годы своей службы пароход прошёл около 1 852 000 км, перевёз свыше 1 млн пассажиров.

Несомненного внимания заслуживает и другой раритет российского флота — байкальский ледокол «Ангара», ставший музеем. Этим летом он отметит свой 125-й юбилей.

В 1891 году в России началось строительство Транссибирской железнодорожной магистрали. Это было техническим предприятием, невиданным до тех пор в мире, и даже сейчас его вряд ли смогли бы осуществить в такие короткие сроки. Протяженность магистрали от Челябинска до Владивостока составляла 7416 км. Это не совсем та магистраль, которую мы видим сейчас: значительная ее часть пролегала по территории китайской Маньчжурии с веткой до Порт-Артура, тогдашней базы российского флота.

Строительство велось одновременно с востока и запада, а соединение планировалось произвести в районе озера Байкал с помощью Кругобайкальской ветки железной дороги с обходом озера с южной стороны. Это был самый сложный и наиболее дорогостоящий участок магистрали — он проходил через горные районы с множеством рек, что потребовало строительства многочисленных туннелей, мостов, виадуков и других сооружений. Этот участок ставил под вопрос ввод прямого железнодорожного сообщения в должное время.

Для ускорения ввода в строй столь нужной стране магистрали в 1893 году было принято решение о создании паромной железнодорожной переправы через Байкал. Так как на протяжении значительной части года озеро покрывалось льдом, то паромы должны были иметь способности ледокола.

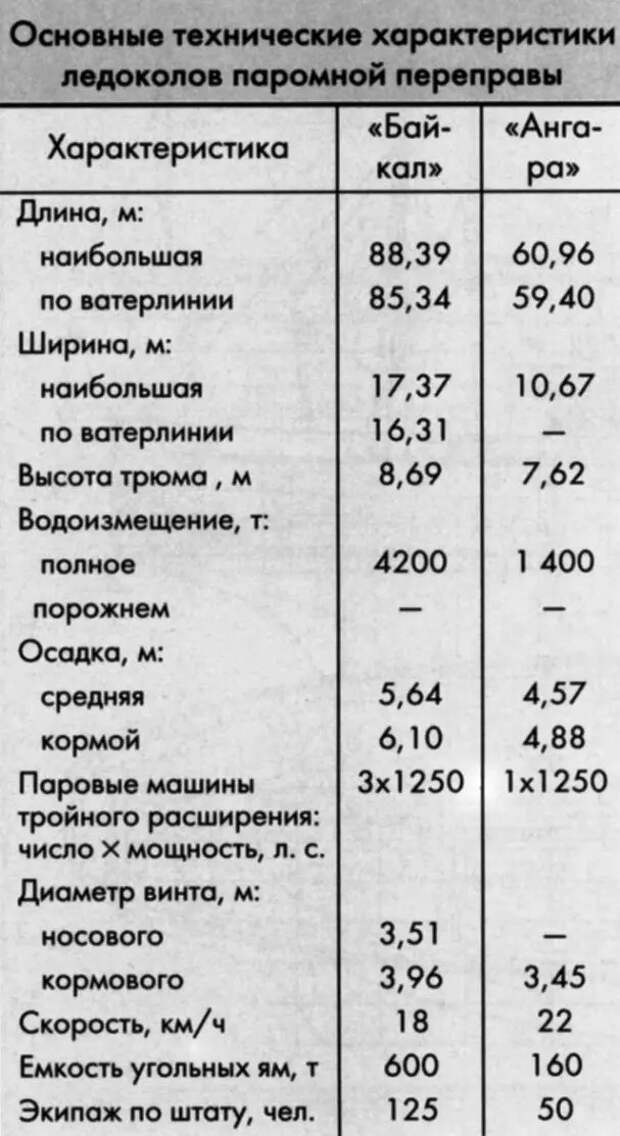

В декабре 1895 года Комитет Сибирской железной дороги заказал английской фирме Sir W. G. Armstrong Whitworth & Co Ltd строительство ледокола-парома мощностью около 4 тыс. л. с.

Местом сборки ледокола и постройки плавучего дока выбрали село Лиственничное, расположенное на западном берегу Байкала неподалеку от устья Ангары. Там возникла импровизированная судостроительная верфь со стапелями, мастерскими, подсобными и жилыми постройками для квалифицированных рабочих с петербургских заводов, командированных на верфь, и служащих, приехавших со всех концов России.

В июне 1896 года строительство парома в Англии было завершено. Судно разобрали на 6900 частей, которые были отправлены в Санкт-Петербург, а оттуда различными видами транспорта доставили к месту сборки.

В середине января 1898 года в Лиственичном приступили к сборке парома, а 17 июня 1899 года состоялся торжественный спуск его на воду. По повелению императора Николая II новое судно нарекли «Байкалом».

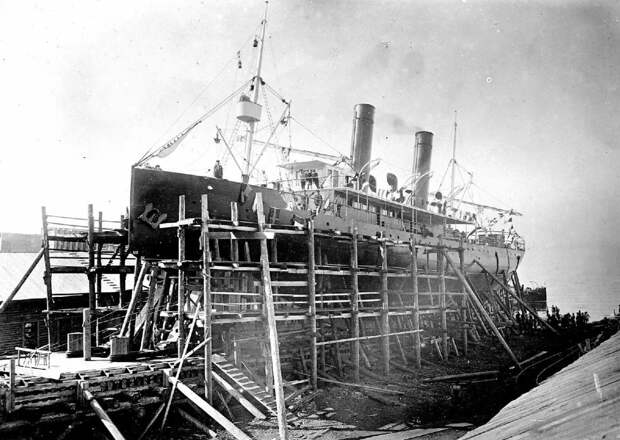

Еще в 1897 году министр путей сообщения М.И. Хилков предложил построить вспомогательный грузопассажирский ледокольный пароход для увеличения провозоспособности переправы и повышения надежности её работы. Это судно было также заказано фирме Армстронга и после постройки на верфи в Ньюкасле и проведения испытаний разобрано и доставлено в Лиственичное. На следующий день после спуска на воду парома «Байкал» на освободившемся стапеле приступили к его сборке.

Сборка «Ангары», 1900 г.

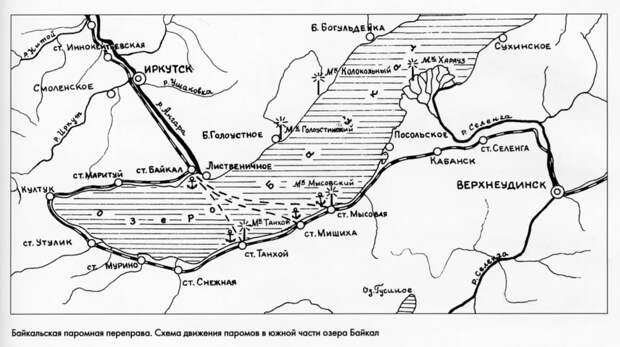

Работы шли ускоренными темпами, среднесуточное количество рабочих на сборке составляло 290 человек. Стоимость постройки ледокола достигла 770 704 рублей. 27 июля 1900 года нареченное «Ангарой» судно спустили на воду, и уже через неделю оно включилось в работу переправы между станциями Байкал и Мысовая. Расстояние между ними по озеру составляло 72,5 км. В 1903 году ледокольная пристань была переведена в Танхой. Расстояние между пристанями сократилось до 42,5 км, а время перехода — до 2,5 часов.

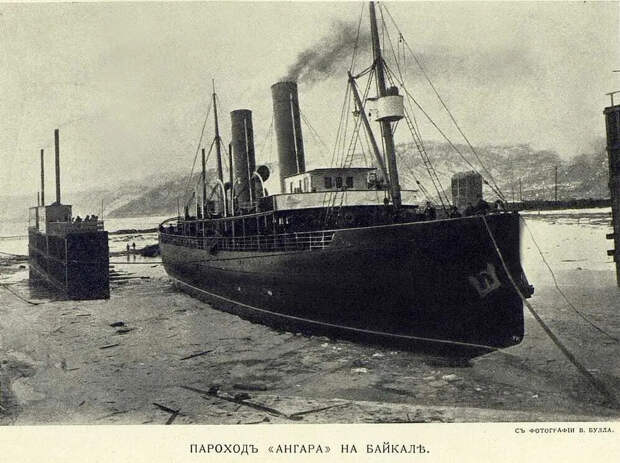

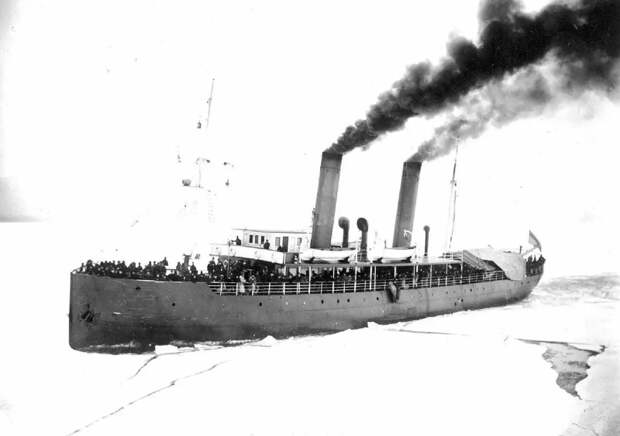

«Ангара» во льдах

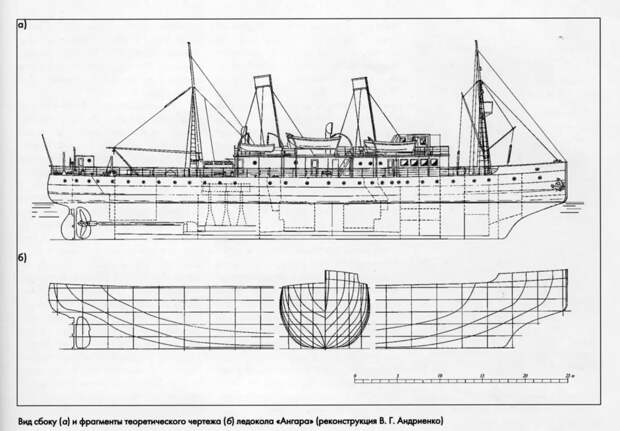

Чертежи ледокола «Ангара»

Корпус «Ангары» был разделен 5 водонепроницаемыми переборками, ледокольная форма форштевня и ледовый пояс толщиной 25 мм позволяли судну уверенно двигаться во льдах толщиной до 0,7 м. В носовой и кормовой частях размещались 2 трюма общей вместимостью 653 м³ и грузовместимостью 250 т, на главной палубе – пассажирские помещения. Для пассажиров 1-го и 2-го классов были оборудованы каюты на 60 мест. Помещение 3-го класса на 100 мест располагалось в кормовой части ледокола. Во время русско-японской войны «Ангара» брала на борт до 1000 человек. Штатная численность экипажа составляла 50 человек.

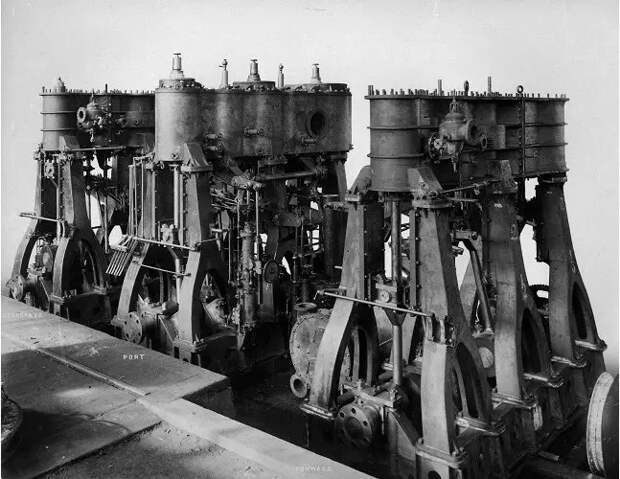

Главная силовая установка «Ангары» состояла из паровой машины тройного расширения мощностью 1250 л.с. и четырех огнетрубных котлов. Она обеспечивала скорость 22 км/ч. В качестве топлива использовался местный каменный уголь, запаса его в 230 т хватало на 115 часов хода судна.

Паровые машины для «Байкала». Однотипная машина стояла на «Ангаре»

Проектом переправы предусматривалось, что «Байкал» будет совершать три пары рейсов летом с продолжительностью рейса 3–4 часа и одну–две пары зимой продолжительностью 8–9 часов. «Ангара» с грузами и пассажирами поездов будет круглый год совершать по одному рейсу в день. Работа этих двух судов обеспечивала расчетную пропускную способность Транссиба в три пары поездов в сутки.

Маршруты паромной переправы

Огромное стратегическое значение паромная переправа приобрела в годы русско-японской войны 1904-1905 годов, выполняя перевозку войск и военных грузов на восток. Байкальская переправа была в состоянии обслуживать до 10 поездов в сутки. При этом «Ангара» выполняла один рейс в сутки (перевозя грузы 9-10 вагонов).

После вступления в строй в 1905 году Кругобайкальской железнодорожной ветки, паромная переправа действовала еще около 10 лет, при этом «Ангара» находилась в резерве, только изредка выполняя рейсы.

Во время Первой мировой войны, начиная с конца 1916 года, после десятилетнего простоя ледокольный пароход снова приступил к работе. Во время Гражданской войны в связи с приближением к Иркутску мятежного Чехословацкого корпуса в июле 1918 года согласно приказу Советского Сибирского верховного командования № 22 о мобилизации водного транспорта «Байкал» и «Ангара» вошли в состав Красной Байкальской флотилии.

«Ангару» вооружили двумя трёхдюймовками и четырьмя пулемётами, и она выходила на разведку и обстрел коммуникаций противника, получив при этом ряд незначительных боевых повреждений. А вот «Байкалу» не повезло — 17 августа 1918 года в бою с флотилией белых он был полностью выведен из строя, и в 30-е годы остатки его корпуса разрезали на металлолом.

После захвата Прибайкалья войсками Колчака «Ангару» вернули Байкальской железнодорожной переправе и разоружили. В начале января 1920 года 31 политзаключённого, включая одну женщину, разместили на борту «Ангары».

Вечером 6 января произошла ужасная трагедия. Ледокол, ломая лед, отошел от пристани Байкал, и заключенных, раздетых до нижнего белья, по одному выводили на палубу. Здесь казак, подручный столь воспеваемого нынешними российскими СМИ и кинематографом кровавого палача Колчака, сзади ударял жертву по голове деревянной колотушкой, после чего жертву сбрасывали за борт. Это массовое убийство продолжалось около часа.

После возвращения в мае 1920 года красных войск «Ангара» вошла в состав Байкальского отряда судов, ведущего борьбу с колчаковскими и каппелевскими отрядами. В октябре 1922 года пароход снова стал использоваться в качестве мирного грузопассажирского судна. В годы Великой Отечественной войны перевозил народно-хозяйственные грузы и пассажиров, включая эвакуированных и мобилизованных. Интересно отметить, что в 1943–1944 годах большинство экипажа составляли женщины и студенты.

В 1931-1932 и 1949-1960 годах «Ангара» прошла капитальный ремонт, а в середине 50-х старые огнетрубные котлы заменили на современные водотрубные, отапливаемые мазутом. В 1962 году пароход был исключен из состава флота в связи с износом.

В 1967-1975 годах судно использовалось местным отделением ДОСААФ, а затем стояло заброшенным в одном из заливов Иркутского водохранилища, где дважды тонуло (в 1987 году тонуло в третий раз). И только в 1982 году о ветеране вспомнили, решив превратить его в филиал местного Краеведческого музея.

Полузатонувшая «Ангара», Иркутское водохранилище, 1985 г.

Судно отбуксировали в черту города Иркутска, но в следующем году в результате поджога оно почти полностью выгорело и находилось в полузатопленном состоянии до 1987 года, когда наконец-то начались работы по реставрации парохода и превращения его в музей.

Средства для этого собирали «всем миром». В газетах объявили сбор средств, провели лотерею для иркутян с ценными призами — телевизорами, пылесосами. Все деньги с лотереи шли на восстановление ледокола. Номинал лотереи был 1 рубль — по этой цене продали 500 тыс. билетов. Так как население Иркутска составляло около 610 тыс. человек, то значит, что почти все жители города приняли участие в спасении «Ангары».

5 ноября 1990 года «Ангара» была поставлена на вечную стоянку на Иркутском водохранилище, а 30 марта 1991 года музей был торжественно открыт.

Свежие комментарии