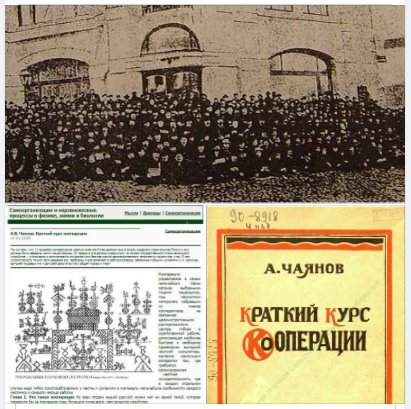

Краткий курс кооперации

Первый всероссийский кооперативный сьезд в Москве 16–21 апреля 1908г., положивший основание широкому развитию кооперативного движения в России

Мы считаем, что:

1) трудовое кооперативное крестьянское хозяйство должно лечь в основу аграрного строительства России и ему должны быть переданы земли нашей родины:

2) передача эта должна совершиться на основе государственного плана земельного устройства, - планомерно и организованно осуществимого без нарушения производственного напряжения нашего нар.

х-ва;

3) зем. устройство есть только часть решения агр. проблемы, к-рая включает в себя все вопросы, связанные с общими условиями с.-х. произ-ва, орг-цией трудовых х-в и орг-цией связи этих х-в с общим мировым х-вом

***

Кооперация, управляемая в самых мельчайших своих органах выборными лицами трудящихся, под неусыпным контролем, избравших их членов кооперативов, не связанная административными распоряжениями центра, гибкая в хозяйственной работе, допускающая наиболее быстрое и свободное проявление выгодной местной инициативы, является наилучшим аппаратом там, где требуется организованная местная самодеятельность, где в каждом отдельном случае надо гибко приспосабливаться к местным условиям и учитывать мельчайшие особенности каждого местечка и каждого месяца работы

***

Глава I. Что такое кооперация Из всех сторон нашей русской жизни нет ни одной такой, которая пережила бы за последние годы большие изменения, чем сельское хозяйство.

В России эти изменения еще только начинаются. Но если мы посмотрим, что в этом отношении сделано у наших западных соседей, то увидим, что за последние 10 лет у них урожаи поднялись с 60 пудов на десятину до 150 и выше пудов, что породы их скота, улучшаясь постепенно, изменялись на наших глазах.

Словом, мы увидим, что Западная Европа пережила еще больший подьем в сельском хозяйстве.

Желая отыскать причины упомянутого подьема и уяснить, почему он произошел именно в эти последние 10 лет мы увидим, что большую роль в этом играло само население, которое сознавая, что поднять доходность своих хозяйств и общее благосостояние можно путем технических улучшений, часто непосильных отдельным мелким земледельцам, начало обьединиться в целый ряд союзов.

Один из русских профессоров, - А.И. Чупров - верно заметил, что в применении к сельскому хозяйству союзное дело стоит не меньше (если не больше), чем все технические завоевания.

Изучая историю сельского хозяйства Западной Европы за последние 10 лет мы увидим, что мысль соединения людей в кооперативно-хозяйственные организации действительно является столь же плодотворной, как и улучшенные способы обработки земли, уборки урожая, ухода за скотом: мы убедимся так же, что только в обьединении мелких крестьянских хозяйств в союзы, крестьянство может использовать все те технические улучшения, которые создали такой большой подьем сельского хозяйства в Западной Европе и создают его постепенно в России.

Что-же это за обьединение, в чем оно заключается, и что надо подразумевать под словом кооперация?

Из сравнения между собою двух хозяйств, одного - крепного, другого - мелкого, мы сразу увидим, что крупное, обрабатывающее 200 и более десятин земли, поставлено в лучшие условия, чем мелкое. На рынке, в качестве продавца или покупателя оно пользуется всеми преимуществами, закупает продукты целыми партиями по оптовой цене. Все купцы, имеющие дело с крупным хозяйством, заинтересованы в нем, как в выгодном покупателе и всегда будут с ним считаться, ставя его выше на рынке. Этими преимуществами не пользуется мелкое хозяйство, продающее и покупающее по-мелочам. Мелкому хозяйству, чтобы дойти до рынка, надо пройти целый ряд скупщиков и комиссионеров, которые к оптовым ценам прибавляют свою долю, доводя стоимость продуктов иногда до очень высоких размеров.

Приведу несколько примеров из недавнего времени. Часто на Нижегородской ярмарке кустарные изделия продавались кустарями в 6-7раз дешевле, чем они покупались потом потребителями; процентов 300-400 оставалось в руках посредников.

Тоже самое встречал русский крестьянин, когда нуждаясь в оборотных средствах он обращался к кредиту. На рынке всегда имеются свободные деньги, которые можно занять под известный процент. Всякое крупное хозяйство всегда может воспользоваться этим кредитом за 5-6%. Хозяйству же мелкому, оборот которого мал, которое никому в кредитном мире неизвестно, никто крупной суммы не поверит. Ни один банк не пошлет своих агентов за 20 верст, чтобы там на месте определить, можно ли доверять мелкому хозяйству ссуду в 20-25 рублей. И благодаря этому крестьянин, нуждаясь в деньгах, не идет к этому оптовому деньгодержателю, а пользуется местным ростовщическим кредитом, уплачивая по 40 и более процентов.

Однако преимущества крупного хозяйства сказывались не только в купле-продаже и кредите, но так же давали себя чувствовать и в организации самого производства.

Всякому хозяйству выгодно применение сельскохозяйственных машин, так как они сокращают время и рабочие руки. Одна косилка, например, на 100 десятин экономит 300 рабочих дней. Сепаратор дает еще большие выгоды при обработке молока. Но для того, чтобы приобрести машину надо затратить сразу много денег, и эта затрата сможет окупиться в том случае, если машина будет обрабатывать большое количество продукта. Одному же мелкому хозяйству покупать машину невыгодно, так как оно не сможет ее полностью использовать и большая часть стоимости машины, остающейся долгое время без дела не окупится теми доходами, которые принесет эта машина, обрабатывая столь незначительное количество продукта. Крупное хозяйство, которое имеет в своем распоряжении 100-200 дес. запашки, целое стадо коров, обладает возможностью вполне использовать машину, и для него стоимость молотилки и сепаратора ляжет ничтожной ценой на каждый пуд зерна или молока.

Таким образом здесь сама мысль напрашивается, что если мелкие хозяйства объединятся в союз, то в 10 хозяйствах мы наверно сможем найти количество молока, могущее полнее использовать сепаратор, такое количество зерна, чтобы сполна использовать молотилку, и т.д. Отсюда ясно, что нескольким мелким хозяйствам, объединенным между собою, становится возможно извлекать выгоду из сельско-хозяйственных машин, и что в таком союзе мелкое хозяйство может сравниться с крупным.

То же мы видим в скотоводстве: в настоящее время признано, что чем лучше корова, чем культурнее ея порода, тем больше от нея можно получить пользы. Но для того, чтобы порода была хороша, надо иметь хорошего племенного быка, а заводить его и держать для одной-двух коров невыгодно, так как он в этом случае сам себя не окупит.

Правда, этот вопрос стоит у нас, в России не так уж остро: у нас есть общинные стада, для которых можно держать таких быков. Но все чаще нам говорят, что выгоднее перейти от вольной случки к искусственной, к стойловому содержанию, при котором каждому хозяйству приходится пользоваться своим быком. Так вот при таком способе содержание коров, крупному хозяйству на 30-40 голов стоит завести хорошего быка, чтобы улучшить породу приплода, тогда, как мелкому это невыгодно.

Я бы мог привести бесконечно много примеров, когда крупное хозяйство имеет преимущества в сравнении с мелким. Но вместе с тем мы всюду видим, что дело мелкого хозяйства не потеряно: во всех этих случаях мелкие хозяйства, соединившись в кооперативы, общества взаимопомощи могут воспользоваться всеми выгодами, оставаясь хозяйством трудовым и мелким.

Для того, чтобы более выгодно покупать нужные им продукты, хозяйства могут объединиться в потребительские лавки.

У нас в России такие лавки, обьединившись между собою создали Московской Союз Потребительных Обществ, который делает миллионные обороты, и все коммерческие фирмы теперь считаются с этим Союзом как наиболее крупным покупателем. А если фирмы считаются с такого рода кооперативами, то цены, по которым будут приобретаться товары, будут несравненно более выгодными, чем были до сих пор, потому что этот Союз превышает своими размерами оборот любого крупного хозяйства.

Такими образом обьединенные в союз мелкие хозяйства становятся на рынке сильнее любого крупного хозяйства.

Для того, чтобы продавать, мелкие хозяйства могут обьединиться в специальные товарищества по продаже. В России они еще не получили большого распространения. У нас существуют только такие товарищества, которые продают хлеб и яйца, но в Западной Европе почти все хозяйства, продающие свои продукты на рынке, обьединены в товарищества, и эти более мелкие товарищества обьединены в свою очередь в огромные союзы, которые могут диктовать свои условия на рынке. Благодаря чему тот доход, который попадал прежде в руки скупщиков, идет теперь в руки производителей.

Тоже самое я могу сказать о наших молочных товариществах, которых много в Сибири. Вся история молочной кооперации Западной Европы с несомненностью указывают, что в деле использования сепараторов и других машин для изготовления масла, мелкие хозяйства могут достигнуть больших результатов, чем даже самые крупные, но только при условии, если они объединятся в крупные союзы. Мы знаем, что Сибирские молочные товарищества совершенно убили частно-хозяйственные, предпринимательские маслодельные заводы потому, что они соединились в сою, который делает оборот на 10 миллионов рублей и поэтому является наиболее сильной организацией, с которой отдельные предприниматели не могут конкурировать.

Таким образом, и здесь, благодаря кооперации, мелкие разрозненные хозяйства обьединились, стали сильны и получили все преимущества крупного хозяйства. Этим и можно себе обьяснить ту огромную экономическую силу, которую дает кооперация.

Глава II. История кооперативного движения Историю кооперации можно начать с середины прошлого столетия.

В начале XIX столетия в Англии появился человек по имени Роберт Оуэн, который считал, что человеческий мир устроен не так, как нужно, и многое в жизни людей не соответствует разумным основаниям. Он говорил, что для того, чтобы переделать весь мир на разумных началах люди должны обьединиться в кооперативы, должны создать такие общества, которые помогут им жить. Но его пропаганда, его слова привели к устройству таких союзов, которые могли существовать не более 1-2 лет. Основанием этих союзов было духовное единение людей, а материальная сторона не имела большого значения. После целого ряда работ Р. Оуэна его идея стала проникать все дальше и дальше.

В 40-х годах того же столетия, в маленьком промышленном городке Рочделе, ткачи образовали 1-ый кооператив. С этого времени кооперативы стали на твердую ногу, стали действовать, и быстрым победным шагом пошли все дальше и дальше.

Что же это было такое и в чем заключалась идея кооператива?

Это была потребительская лавочка. И до того времени в разных местах устраивались общественные лавочки, но не на тех основаниях, на которых создалась в Рочделе. С этой поры рочдельских ткачей начали называть основателями потребительской кооперации, потому что они первые выработали те основы, на которых построены теперешние кооперативы.

Какие же основы были там положены?

Главная из этих основ заключается в том, что они, прежде всего, установили, что вся прибыль от торговых операций поступала не тому капиталу, не тем пайщикам, которые внесли деньги на устройство этой лавочки, а самим потребителям, в зависимости от того, кто на сколько купил.

Предположим, я купил на 200 руб. в год, а другой из моих соседей - на 100 руб.; значит, из оказавшейся прибыли я получу в 2 раза больше, чем тот, кто купил в 2 раза меньше моего.

Для этой лавки, для этого кооператива, был нужен капитал. Капитал они собрали между собой мелкими паями, но этот капитал не явился хозяином дела и в своих доходах был ограничен обычным маленьким процентом, вся же остальная, наибольшая доходность лавочки распределялась между покупателями. Таким образом, в основу было положено правило, чтобы покупатели являлись хозяевами дела. Следовательно, здесь вся полученная прибыль от торговых операций сплошь разделяется не по тому, кто сколько дал в пай, а по тому, кто на сколько купил. Это самый главный принцип, на котором была основана лавочка в Рочделе, и на нем построены все теперешние кооперативы.

Затем были выдвинуты другие положения, на которых ставилось это дело. Прежде всего явилась необходимость выяснить следующее обстоятельство: предположим, мы организуем такое союзное начинание и дешево будем покупать оптом; спрашивается, по каким ценам мы будем продавать товар самим себе? Будем ли мы продавать по тем же ценам, как и покупали, совсем отказавшись от прибыли, потому что это дело общественное? Если вы будете поступать так, будете продавать по пониженным ценам, то ваш разсчет не всегда оправдается, торговое предприятие для того чтобы стоять прочно на своих ногах должно иметь достаточные оборотные средства.

Сумма собранных с членов паевых взносов далеко не достаточна, а потому эти средства должны образовываться из прибылей торговли.

Кроме того, торгуя без всякой прибыли, вы не всегда можете иметь свободную наличность и рискуете погубить дело. Поэтому Рочдельские ткачи постановили, что в их союзной лавке всем, и своим членам и посторонним, следует продавать по тем же ценам, по которым торгуют во всех соседних частных лавках, но по ценам умеренным. Спрашивается, проиграют ли от этого хозяева, входящие членами в такую лавку? На первый взгляд, казалось, зачем же учреждать кооперативную лавку, если цены в ней те же самые как и в частных лавках? Но на самом деле, если вникнуть поглубже, то мы увидим, что сами потребители тут ничего не теряют. Вы заплатили ту же цену, которую платите в частной лавке. Благодаря этому потребительская лавка получит тот же доход, который получает лавочник; образуется большая сумма денег.

Куда же она идет? Согласно первому принципу, она идет не пайщикам, в проценты на капитал, а распределяется в конце года между всеми покупателями, которые забирали в этой лавке. Предположим, что на 100 руб. оборота получилось 5 руб. прибыли; значит, тот, кто на 200 руб., получит 10 руб., на 300 руб. - 15 руб.

И таким образом, вся эта прибыль, вся разница между оптовой и рыночной ценой сохранится и получится самими потребителями. Хотя в этой лавке торгуют по обычным ценам, потребитель ничего не теряет, потому что вся та переплата, которую он делает, в конце года возвращается ему сразу, в виде большой суммы. Следовательно, он не только ничего не теряет, а еще скопляет некоторое количество денег. Если же вести продажу по оптовым ценам, то, вся эта прибыль приходясь по копейкам в день, разошлась между рук и не дала бы никакой ощутительной пользы.

А здесь, в потребительных лавках, копейки, одного дня прикладываются к копейкам другого и в конце года получается довольно значительная сумма, рублей в 20-30. Эти деньги представляют уже известную ценность и в небольшом хозяйстве крестьянина имеют значение крупного капитала. Очевидно, покупая по таким обычным, рыночным ценам, потребитель все же ничего не теряет. Стало быть, это второе положение также построено на вполне разумном основании.

Наконец, еще большее значение имеет вопрос о том, можно ли в кооперативной лавочке опускать в кредит. Казалось бы, что это общественное дело должно итти на помощь трудящимся классам населения, у которых в настоящее время денег не имеется и которым желательно забирать в долг. Но Рочдельские ткачи постановили: в кредит ничего не давать. Вся торговля этого общественного дела должна вестись на наличные деньги. Только на таком основании это общественное дело имеющее огромное значение, может итти правильно. Как только здесь можно отпускать в кредит, сейчас же лавочка будет обречена на тяжелое существование. У нас в России много потребительских лавок погибло именно по этой самой причине.

Если обратиться к лавки обыкновенных торговцев, то там в долг дают, и каждый крестьянин может пользоваться кредитом; но мы знаем, какой ценой покупается подобный кредит, мы знаем, какие проценты берет лавочник и по какой цене он продает товар в долг! Потребительные кооперации не могут заниматься такой ростовщической торговлей, а значит и не могут вознаграждать себя за риск отданного в долг товара теми процентами, которыми вознаграждает себя лавочник. А если они будут давать в кредиты по своим ценам, то можно сказать, что их дело обречено на гибель.

Так вот во имя сохранения этого общественного дела, играющего столь большую роль в жизни трудящегося населения, ткачи постановили, чтобы ничто в кредит не шло, чтобы в этом обществе всякий расплачивался наличностью.

Этот принцип а также и ряд других, были приняты и Первым Всероссийским Кооперативным Сьездом.

Однако в жизни от него часто приходится отступать. Есть целый ряд учреждений, которые дают кредит в размере пая или половины пая. В чистом виде это правило провести трудно, но если есть возможность в долг не давать, то лучше так и поступать.

Таким образом, три, главных положения легли в основание потребительской кооперации:

1) Чтобы цены были рыночными, а не оптовыми, так как только в этом случае будет получаться довольно большая прибыль, которая дает возможность путем небольшого отчисления усилить оборотные средства кооператива и позволяет кооперативу иметь свободную наличность, значительно укрепляющую его экономическую силу.

2) Вся прибыль от потребительской лавки должна быть распределена по отдельным покупателям не по денежным паям, которые они внесли при открытии лавки, а в зависимости от того, на сколько рублей они в течении года купили.

3) Во имя сохранения целостности общественного дела, во имя того, чтобы оно было прочно организовано, приходится отказаться от продажи в кредит, потому что без ростовщических процентов продавать в долг невыгодно.

Требуется также, чтобы всякий потребитель участвовал собственным трудом в организации лавки, чтобы сами члены заменяли собою кассиров и даже приказчиков, словом, своим личным трудом участвовали бы в деле.

Вот основы, на которых было создано это дело в 1844г. в городке Рочделе. Они оказались чрезвычайно жизненными, и из года в год все больше начинают развиваться потребительские кооперации на этих же основаниях. Многие кооперативы гибли, и чаще всего эта гибель зависела от отступления от указанных принципов, но те, что свято держится их, разрастается шире и шире, и можно сказать, что среди трудящихся населения Англии почти половина входит членами в потребительскую организацию. Таким образом, все те суммы, которые раньше переплачивались лавочникам и посредникам между крупным капиталом, крупным производством и мелкими потребителями, - все они возвращаются потребителю.

Но на этом потребительская кооперация не остановилась. При той организации дела, которая описана выше, оставалась еще прибыль, которую получает фабрикант и посредник, доставляющий продукты из-за границы. И вот союз отдельных потребительских лавок, изгнав мелкого торговца и возвратив потребителю его прибыль, стал задумываться над тем, нельзя ли самим производить тот товар, который они покупают, и нельзя ли получать заграничные товары без посредников. И мы видим что в конце ХIХ века из маленькой кооперации образуются крупные союзы. и эти союзы захватывают уже в свои руки не только мелкую и крупную торговлю, но и производство. Появляется целый ряд кооперативных фабрик - суконных, башмачных и пр., свои собственные мельницы, образуются огромные флоты, которые перевозят из-за океана нужные товары. Кооперативная жизнь начинает развиваться все больше и больше. В Западной Европе дело пошло еще дальше: меленькие отдельные кооперации устраивают в городах для своих членов гостиницы, благодаря чему кооператоры приезжают в чужой город по делам и здесь оказываются у себя дома, в кооперативном мире. Появляются библиотеки, кооперативные школы, а в Италии существуют даже кооперативные железные дороги.

Таким образом, мы видим, что везде и всюду кооператоры стремятся всю ту прибыль, которая раньше получалось целым рядом посредников, кормившихся около этого дела, передать в руки самим потребителям и они сами увеличивают свое благосостояние.

Теперь остановимся на другой кооперации - кредитной: Кредитная кооперация тоже начала свое дело со скромных размеров. В 1810г. родился и в 1888г. умер основатель кредитной кооперации Рейфейзен. Он был бургомистром, т.е. по нашим понятиям, волостным старшиной. Он часто задумывался над тем, как бы освободить немецкую деревню от рук ростовщиков. В те времена в немецкой деревне ростовщичество получило широкое распространение. Благодаря его деятельности был организован союз, который покупал своим бедным членам скот. Эти союзы, построенные на началах благотворительности, хотя существовали в течении известного времени, но деятельность их ослабела и в конце концов прекратилась совсем. К концу своей жизни Рейфейзен понял, что благотворительностью делу не поможешь, и начал организовывать товарищества не на благотворительности, а на началах взаимопомощи самого трудящегося люда. Он поставил в основу своей работы то, что теперь называется кредитным товариществом.

Кредитное товарищество представляет собою союз людей, которые объединяются общей круговой порукой, под которую они стремятся достать деньги, нужные для того или иного хозяйственного оборота.

Каковы же эти условия, на которых могли им дать эти деньги? Они чрезвычайно просты: каждый отдельный хозяйственный двор, которому можно было бы поверить эту сумму, настолько немощен в экономическом отношении, что ни один банкир не может дать ему крупной суммы. А когда такие мелкие кооперативы объединятся и организуются в большой союз, все члены которого будут связаны круговой порукой, то такому союзу вполне возможно будет доверится; ему можно дать очень большую сумму, потому что большое количество - 100-200 трудящихся хозяйств - это величина, которая не может разориться. Сами люди, входящие в союз, будут следить, чтобы полученная ссуда была израсходовано правильно в интересах самих людей, связанных круговой порукой; строго следить за тем, чтобы ссуда своевременно возвращалась и чтобы дела кредитного товарищества не пострадали. На этих началах Рейфейзен и основал свое товарищество.

Он утверждал далее, что всякую ссуду можно дать крестьянскому хозяйству только при том условии, если она будешь направлена на производительные цели. Если вы на занятые деньги купите корову или улучшенные орудия и удобрения, то через некоторое время они принесут вам большие доходы, частью которых вы легко покроете ссуду. Если же занятые деньги пойдут на приобретение одежды или будут проедены, то взятая ссуда себя не покроет и выплатить ее придется из другого источника, которого можете и не быть. Поэтому всякая ссуда, выданная на производительные цели всегда более надежна.

Таким образом, согласно этому основному принципу, всякая кредитная ссуда должна обращаться на то дело, которое само себя окупает и таким образом, дает самое верное обезпечение тому, что сумма будет возвращена.

Кто же должен следить за производительным назначением ссуд?

Рейфейзен установил, что этот союз отдельных членов, вошедших в кредитное товарищество, всем своим состоянием обеспечивает те деньги, которые он берет, и самому союзу вменяется в обязанность следить, чтобы эти деньги не были ни пропиты, ни проедены, и чтобы эта ссуда была обращена на хозяйственное дело, которое из своих доходов погашает этот долг, и раз последний будет покрыт, то с уверенностью можно сказать, что такое дело верное. Тем самым мы создаем в хозяйстве и средства, из которых ссуда может быть возвращена. Таким образом, производительный кредит сам себя погашает. Он неопасен для хозяйства и для того учреждения, которое дает деньги. Но для того, чтобы кредит сам себя погасил необходимо зорко следить, чтобы взятые деньги действительно тратились на производительные цели, на которые взяты, т.к. часто хозяева по малодушью или нужде дают ссудам совсем не производительное назначение.

Производительный кредит возможен только тогда, когда близко находящиеся члены союза будут наблюдать, чтобы деньги шли на производство. Эти два основных начала были положены в дело кредитного товарищества и опираясь на них, оно быстро начало расти.

Развитие его было чрезвычайно быстро. После первых товариществ Рейфейзен начал организовывать сотни других.

Упомянутые принципы оказались настолько жизненными, что ни одно организованное им товарищество не прогорело. Ссуда, обеспеченная кредитной порукой, ссуда, данная на производство, оказывалась более верной, чем даже ссуда, обеспеченная постройками, капиталом и другими ценностями. Действительность в указанном направлении начала развиваться все шире и шире, и в конце концов вся Германия и целый ряд других стран покрылся отдельными союзами и сейчас когда каждый такой союз получил возможность не только давать ссуды, но давать их по пониженным процентам, процент быстро начинает падать.

Наконец, отдельные кредитные товарищества увидали, что и они одни недостаточно сильны, что необходимо и им объединиться в союз, и с течением времени они объединяются друг с другом, создают большие банки, кассы, и эти банки и кассы, которые в конце концов являются союзами отдельных мелких хозяйств, являются не меньшими, чем самые крупные торгово-промышленные кредитные учреждения. Все условия государственного и частного кредита, все свободные деньги также находятся к их услугам, как и к услугам крупных торгово-промышленных заведений.

...

Я не буду перечислять бесконечный ряды тех кооперативов, которые существуют и могут существовать. Смотря на жизнь и зная принципы кооперации, вы сами можете увидеть, что можно кооперировать. Сторон жизни, куда может проникнуть кооперация, бесконечное множество. В настоящее время мы видим, что наши крестьянские хозяйства идут по пути прогресса. Мы видим, что урожаи начинают повышаться и что крестьянство начинает сознавать, что ему нужно делать.

Но мало сознать, что нужно делать, нужно, чтобы была возможность это сделать.

Весь сельско-хозяйственный прогресс, все, что сулит наука и практика, требует не только сознания, но и денег, чтобы можно было иметь машины, завести хороший скот.

Эти деньги даст русскому крестьянину кооперация кредитная. Ценные машины, хороший скот можно использовать, если их использовать в специальных кооперативах. Для того, чтобы выгодно продать и избегать скупщиков, опять нужно идти в кооперативы. Словом, для того, чтобы воспользоваться всем тем, что дает наука нашему сельскому хозяйству, отдельные хозяйства почти беспомощны, а соединившись в союзы со своими соседями, они представляют собою мощную силу.

Опираясь на союзное начало крестьянское хозяйство может использовать все открытия агрономической науки и на том месте, где теперь растет один колос вырастит два колоса, может сбросить со своих плеч бремя ростовщиков и скупщиков и твердыми шагами пойти в лучшее сельско-хозяйственное будущее.

Дождевые капли стекаясь вместе дают мощные реки, которым не страшны никакие преграды. Подобно им крестьянские хозяйства соединяясь в кооперативы приобретают огромную силу нужную нам для экономического возрождения русской деревни.

А.В. Чаянов. Краткий курс кооперации (Лекции, читанные на Старообрядческих сельско-хозяйственных курсах в Москве при Рогожском кладбище в 1913г.)

А.В. Чаянов. Краткий курс кооперации: Лекции, читанные на старообрядческих с.-х. курсах в Москве в 1913 году. – Первая редакция: М.: Книгоиздательство «Друг земли», 1915. 73с.; Затем брошюра «Краткий курс кооперации», в течение 10 лет переиздавалась с поправками (4 редакция - 1925г.), став настольной книгой по кооперации для многих российских крестьян, агрономов, активистов сельского развития; Затем только в 1989г ., 77с. (репринтное издание 4 редакции 1925г.), и в 1990г., 78с. (современная орфография с предисловием А. Никонова).

Глава I. Что такое кооперация

Глава II. История кооперативного движения

Глава III. Сельское потребительское общество

Глава IV. Сельскохозяйственное и кредитное товарищество

Глава V. Кооперативный сбыт продуктов сельского хозяйства.

Глава VI. Маслодельные артели и другие скотоводческие кооперативы

Глава VII. Заключение

...На 1 января 1924 года сельско-хозяйственная кооперация РСФСР насчитывала 12.000 сельско-хозяйственных и кредитных товариществ, 1500 маслодельных артелей, 500 других видов сельско хозяйственных кооперативов и около 11.000 сельско-хозяйственных коммун, а, следовательно, всего около 25.000 кооперативов всех видов. Вся эта сеть кооперативов включила в свой состав членами около полутора миллионов крестьянских хозяйств по преимуществу средних и бедных слоев деревни. К общей массе крестьянских хозяйств — число хозяйств, уже вошедших в кооперативное движение, составляет еще незначительное количество, всего около 12%. Однако в целом ряде мест успехи кооперативного движения значительно выше и мы имели такие места как, например, Кимрский район Тверской губернии, или картофельный Шунгинский район Костромской губернии, где в кооперацию входит подавляющее количество местного населения

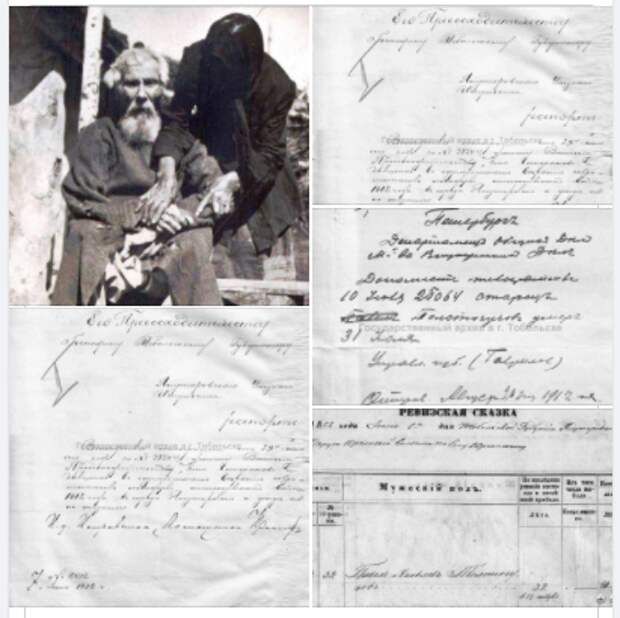

Старик и море чиновников

Как крестьянина Павла Толстогузова сделали "участником Бородинской битвы"

Далее из статьи журнала Родина - № 8(817) Текст: Анатолий Звездин, Александр Ярков (доктор исторических наук).

«Историческая наука не стоит на месте. То, что вчера казалось истиной, сегодня может быть признано неверным. По одной простой причине - обнаружены и введены в научный оборот ранее не известные исторические источники.

Именно это произошло с широко известным по множеству публикаций "ветераном Бородинского сражения" Павлом Толстогузовым.

Однако краевед Анатолий Звездин и историк Александр Ярков обнаружили в архивах Тюменской области материалы, которые заставляют нас признать ошибочность бытовавших ранее сведений.»

«На широкоизвестной фотографии, сделанной в 1912 году в городе Ялуторовске Тобольской губернии и хранящейся ныне в городском архиве Тобольска, многократно растиражированная надпись: "Павел Яковлевич Толстогузов, 117-летний старик сравнительно бодрый, глуховат и плохо видит. Рядом с ним его супруга 80 лет. Любитель Фотограф А. Левин".

117-летний ветеран умер на праздновании юбилея победы над Наполеоном

Именно на эту фотографию ссылаются те, кто считает, что молодым гренадером Тобольского пехотного полка Павел Яковлевич участвовал в Отечественной войне 1812 года.

Однако нас смутило прежде всего то, что в начале XIX века в рекруты брали с 21 года. Выходит, гренадер Толстогузов дрался при Бородине 17-летним?

Решили проверить дату рождения Павла Яковлевича. Известно, что в 1912 году старик, не выдержав поднявшегося вокруг него шума, слег и умер. И даже не успел приехать на торжества на Бородинском поле. Но смерть должна была быть зафиксирована в метрической книге какого-то из храмов Ялуторовска. И, действительно, в книге церкви Вознесения нашлась запись о том, что "2 [августа. - Авт.] умер, 4 августа погребен города Тюмени мещанин Павел Иаковлев Толстогузов, 87 лет, от дряхлости".

Восьмидесяти семи лет. Выходит в 1812 году Толстогузова еще не было на свете.

Всего одна запись разрушила легенду, просуществовавшую более века. Но откуда она взялась?

Как чиновники создавали легенду

Продолжая архивный поиск, мы обнаружили телеграмму помощника Ялуторовского исправника В.О. Кремера от 7 июля 1912 года, в которой тот докладывал в Тобольск: выполнить полученное из Петербурга задание не удалось, "ветеранов и бывших в сознательном возрасте современников очевидцев отечественной войны 1812 года в городе Ялуторовске и уезде не оказалось".

Но уже через два дня из Тобольска телеграфировали: "Ялуторовск. Исправнику. Не помнит ли Павел Толстогузов Отечественной войны? Сообщите все, что узнаете. Губернатор Станкевич".

Кто решил выдать его за 117-летнего, установить не удалось. Понятно, что найти в Сибири живого участника событий 1812 года было не так-то просто. Можно было рассчитывать и на вознаграждение. Но с этого момента история стала развиваться с необычайной быстротой.

10 июля тобольскому губернатору А.А. Станкевичу пришла депеша из Ялуторовска: "Павел Толстогузов находится в бессознательном состоянии. За исправника Кремер".

В тот же день губернатор телеграфировал в Департамент общих дел Министерства внутренних дел: "Современник отечественной войны нашелся, один 117-летний старец, по состоянию сил ехать не может".

На следующей неделе в Ялуторовск послали фотографа - который и сделал "исторический снимок".

Ну, а 18 августа Кремер доложил, что "Павел Яковлев Толстогузов умер 31 июля". Вице-губернатор Н.И. Гаврилов телеграммой известил об этом МВД...

И тем не менее мы решили еще раз перепроверить - теперь уже себя.

Не пахал, не служил, не воевал...

Если Павел Толстогузов был солдатом, то его должны были заносить при ревизиях в списки отставных солдат.

Заглянули в ревизские сказки. Есть Павел Толстогузов! Но не солдат! В сказке 1858 года по селу Юргинскому Ялуторовского уезда среди крестьян под N 44/39 значится "Павел Яковлев Толстогузов. 32 л[ет] 6[1]/2 мес[яца] - 40 л[ет] 5 дней".

Сословная принадлежность (крестьянин) и возраст тоже опровергают легенду о "боевых походах гренадера Тобольского полка"...

Мы попытались выявить и предков Павла. Для этого просмотрели (на сайте архивов) метрические книги Троицкой церкви села Юргинского с 1804 по 1862 годы (они хранятся в Тобольском городском архиве). И выяснили, что предки крестьянина (а под конец жизни - мещанина) Павла Яковлевича Толстогузова были ямщиками.

Вот ревизская сказка 1782 года.

"Юргинский погост. Ямщики. [...]

Демид Артамонов сын Толстогузов 50 - умре в 1779 году. У него жена Анна Андреева 49 - умре в 1770 году. У них сын, написанный в последней ревизии, Дмитрей 22 - 41. У него жена Ульяна Васильева 22 - 41. Рожденные после ревизии дети: Матвей 17, Харитон 14, Козма 11, Клементий 8".

Павла нет...»

«Не упоминает о нем и ревизская сказка 1816 года.

Но вот, наконец, появился на свет и он - причем рожденный вне брака. Вот запись в метрической книге за 5 ноября 1817 г.: "Села Юргинского у девки Матрены (дочери) пономаря Николая Попова сын Павел родился".

Кто был биологическим отцом ребенка, выяснить уже невозможно. А девичий грех был "амнистирован" 8 мая 1821 г., когда "Юргинского села Ямщик Яков Харитонов Толстогузов" обвенчался с "того же села пономаря Николая Попова с дочерью его девицей Матреной первым браком".

Отныне Павел стал Павлом Яковлевичем Толстогузовым.

А 19 января 1840 г. наш герой обвенчался "первым браком, 22 лет, с девицей Параскевой Симеоновой, дочерью самого села крестьянина Симеона Иванова Крестьянинова, 18 лет".

Таким образом, умер Павел Яковлевич 94-летним. Что, впрочем, не отменяет неоспоримого факта: в Отечественной войне 1812 года он не участвовал - и даже помнить ее не мог.

Последние сведения о Павле Яковлевиче дает нам перепись 1897 года. Он жил тогда уже не в Юргинском, а в Тюмени - на Архангельской улице, 14, квартира 4. Согласно переписи, было ему тогда 77 лет (опять ошибка и опять непринципиальная. - Авт.), принадлежал уже к мещанскому сословию, был вдов, неграмотен ("не читает") и служил "караульным уличным". Держал кухарку - девицу Александру Федоровну Федорову16.

Владимир Козлов: От каких исторических мифов нам предстоит избавиться?

К 1912-му году Толстогузов переехал в Ялуторовск. Здесь и застали его последние жизненные потрясения. А точнее - чиновники, желавшие угодить начальству и выдавшие престарелого мещанина, никогда не служившего в армии и родившегося через пять лет после Бородина, за участника Бородинского сражения. Да еще и посадившие на фото к вдовцу "супругу".

Авось никто не проверит...

Не беспокоили бы 94-летнего старика, может, дожил бы и до ста.»

Таллин, конец 70-х ...

Жестокий мир дельцов теневой экономики стал питательной средой поколения кооператоров и демократов первой волны. Комитет интересовали не только валютчики, но и целая группа завсегдатаев дискотек: цеховики, фарцовщики, перекупщики и букинисты. Повышенным вниманием пользовался официальный таллинский долларовый миллионер, числившийся таковым лишь номинально.

Неприметный труженик приёмного пункта стеклотары нежданно получил в Канаде огромное наследство: заводы, газеты и пароходы, акции и недвижимость. В визе ему отказали, а фактическим распорядителем непосильно нажитого становилось родное государство в лице Минфина.

Таллинский Ротшильд довольствовался рублёвыми подачками по официальному курсу и сертификатами «Внешпосылторга».Не имея других возможностей, обезумевший от счастья миллионер бросился скупать кооперативные квартиры, дачи и машины. Магнат передвигался по городу с компанией, появившихся вдруг лепших друзей, в кортеже из трёх чёрных «Волг».

В самых шикарных ресторанах столицы им угощались все присутствующие, а музыканты, завидев толстые пачки сторублёвок, дружно переходили на концерт по заявкам. Мигом забывая кассовый грузинский фольклор. Миллионер стал постоянным клиентом престижной дискотеки и уже на воротах расплачивался сотенной.

Здесь для него всегда держали наготове специальный столик и дорогой коньяк. А жокей, поймав на лету комок смятых сторублёвок, встречал дражайшего гостя любимым «Солдатом удачи». Плотная опека богача комитетом легко объяснима. В случае серьёзных увечий или, не дай бог кончины, имущество бездетного олигарха доставалось какому-нибудь самоуправлению в Канаде.

Для работы над проектом «наследник» привлекли лучшие силы контингента, но пока безрезультатно. Не складывалось на генном уровне! Были у фабриканта и другие причуды: в одной из машин его сопровождало цыганское трио, исполнявшее песни и пляски по первому требованию. Буржуй безостановочно пировал и шиковал, а как-то перед майскими праздниками скупил все стратегические запасы чёрной икры на базе Продторга.

За внеплановый нерест строго наказали завсклада, лишив переходящего Красного знамени горкома. Ну а икру голодающим членам ЦК доставили спецрейсом из Ленинграда. Во избежание дальнейших посягательств на бесценное здоровье всевозможных членов, за миллионером установили усиленное наблюдение. Его опекал отряд спецов VII Управления ГБ.

Последний рапорт наружки просто жёг глаголом соцреализма: «Утром в 4.15 наблюдаемый объект зашёл в воды Балтийского моря в акватории Таллинской бухты Финского залива. Погружение с целью купания произошло в квадрате 140—18 в 04.17. В процессе заплыва за буйки к объекту приблизились две неизвестные гражданки (личности установлены) без купальных костюмов, с которыми он вступал в тактильный контакт в течение 15 минут (снимки приложены). Имела место копуляция с одной из них. Далее все трое (брассом и на спине) проследовали к береговой линии».

Автор отчёта страдал хронической графоманией, которой заразился в школьном литературном кружке. Непосредственный начальник подозревал его в сочинительстве детективных романов, публикуемых под псевдонимом «Кацман» в журнале «Натуралист».

В тексте последнего донесения чувствовалось глубокое сопереживание увиденному:

«Одновременно в том же квадрате на траверзе полуострова в акваторию углубились три официанта из валютного ресторана (фамилии установлены). Они перемещались в служебных фраках и с подносами шампанского (полусладкое 0,7 литра). При заходе в прибой на глубину в 50 см, упомянутые кельнеры, неоднократно нарушили общественный порядок, злоупотребляя алкогольными напитками. А выйдя на сушу, все шестеро, при содействии цыганского трио, демонстративно игнорировали режим погранзоны (репертуар и фамилии приложены)».

Это подтверждали и серии откровенных фотографий в отчёте.

Бурная деятельность миллионера не могла не заинтересовать правоохранительные структуры, которые при желании могли вскрыть незаконные валютные операции, спекуляцию и даже антисоветчину. Но пока спецслужбы ограничивались только наружным наблюдением. Вероятно, репрессии могли нарушить равновесие и вызвать нежелательный резонанс на Западе.

На родине героев «Мёртвых душ» и Паши Эмильевича с его сверхъестественным чутьём, трудовая книжка считалась основным средством производства. Охранники богатея, помимо вахты у тела, ходили в народных дружинниках и внештатных сотрудниках, нападение на которых сурово каралось.

В штате любимой дискотеки не предусматривалась служба безопасности, но охранники номинально числились в заведении вахтёрами, гардеробщиками и контролёрами. В двухэтажном клубе трудились даже два сменных лифтёра, а сантехники круглосуточно дежурили у каждого из 12-ти унитазов.

В директорском сейфе навытяжку стояли все трудовые книжки стахановцев, которые появлялись в центре только в день заплаты. Невозможно обойти вниманием и легендарную личность «вратаря» дискотеки, а для непосвящённых её швейцара. Большой удачей считалось попасть в этот храм субкультуры без заминок. На 800 мест в зале претендовали несколько тысяч страждущих у входа.

Совершенно бесполезная в дневные часы дверь заведения, вечером превращалась в главный центр притяжения и источник вдохновения вратаря. Данный персонаж получил известность в столице под псевдонимом «Лесовоз», за гнусную привычку высаживать непокорных красоток в чащобе. Сразу после отказа немедленно справить комсомольскую свадьбу. На заднем сиденье "семёрки".

Глубоких чувств к прекрасному полу Лесовоз, как водится, не испытывал. Его волновал сам процесс. Мастер вёл счёт своих побед, отмечая удачные заходы звёздочками на фронтоне клуба. В дневные часы властелин дверного проёма отбывал повинность мясником в гастрономе. Собственно, сам прилавок служил только для утилизации субпродуктов населением. Вверенный ему мясной отдел украшали головы, уши и хвосты неизвестных науке животных.

Ну а все филейные отходы и обрезки карбонатов бесследно исчезали во время разделки туш. Единственным объектом нежных чувств Лесовоза оставалась заветная дверь в дискотеку, которую он называл «матушкой-кормилицей», нежно поглаживал и подкрашивал.

В 1976 году случилось событие, открывшее новые горизонты в жизни “МАШИНЫ ВРЕМЕНИ”, – группу вдруг пригласили в Таллинн на фестиваль “Таллиннские песни молодежи-76”. Организовал это ЦК ЛКСМ Эстонии, и название фестиваля носило отпечаток эдакого комсомольского камуфляжа – это, конечно, был рок-фестиваль, – но слово пока было запрещенное.

«Машинисты» ехали туда, как на самый главный праздник в своей жизни. К радости примешивалась робость: музыканты слышали, что в Эстонии музыкальная жизнь куда свободнее, чем в России, и что там очень сильные группы. Рокеры приехали в Таллинн позже остальных участников, оказалось, что все гостиницы уже заняты, и группу повезли в какое-то студенческое общежитие, оставленное как резерв.

Настроение было необыкновенно приподнятое, во всем ощущалось преддверие какого-то счастья – настоящий рок-фестиваль и почти за границей.

В аэропорту эстонской столицы «машинистов» дожидалась внушительная колонна комсомольских функционеров, покрытых сильным рок-н-ролльным налетом, – очень они были не похожи на привычных, в галстуках и с бегающими стеклянными глазами.

Московские гости робко приветствовали провинциалов, принимая облик настоящих «рок-звёзд». Официальная часть начиналась в горкоме комсомола с приветственной речи первого лица и убойного фуршета в зале приёмов. Всем комсомольцам грозила обязательная экскурсия по ленинским местам Таллина, где Владимир Ильич никогда не бывал, но как утверждали историки, регулярно сюда собирался.

«Машину» поселили в студенческом общежитии по соседству с учебными корпусами ТПИ. Вопреки инструкции, ровно через полчаса Макаревич вступил в физический контакт с сотрудницей здешней спецслужбы. Хмурая незнакомка молча сопроводила музыканта в душ: он признался, что боится воды, а потом в Красный уголок общаги. Достигнутый опыт закрепили ещё пару раз у бюста вождя. Время, казалось, остановило свой бег, и только громкий стук в дверь прервал увлекательный процесс внедрения.

Хорошо поставленный голос товарища Андреева сообщил об открытии молодёжного фестиваля, запланированного во Дворце Спорта на улице Комсомола.

Потрёпанная «Волга» пыхтела под парами у крыльца! Громадный плакат над входом в спортхолл приглашал на конкурс комсомольской песни «Таллинская весна». Билеты продавались, скорее всего, только членам комсомольского актива. Впрочем, одетым из «Берёзки» или в конфискат… от местных фарцовщиков.

Гардероб меломанов полностью соответствовал статусу концерта. Самые ответственные функционеры выделялись красными галстуками под джинсовыми пиджаками.

Рассаживая гостей, II секретарь в моднющем кожаном кителе и ковбойских сапогах, вдруг перешёл на неофициальный говор. Заговорчески подмигнув, он пригласил всех посетить серьёзную дискотеку. Сразу после концерта.

Политический шабаш открыл симпатичный, а поэтому и неответственный шоумен телевизионной наружности, который на русском и эстонском языках приветствовал приход музыкальной весны. Дальнейшее развитие конферансье этой темы вызвало замешательство в рядах комсомольцев в серых костюмах, а звеньевые, переглядываясь, привстали со своих мест. Но услышав аплодисменты первых лиц и овации свиты, все успокоились и приготовились.

Открывшая фестиваль группа, ни с того ни с сего, вдруг заиграла в стиле «fusion», который тут называли американским «джаз-роком». Журналист из капстраны застыл с отвисшей челюстью среди таких же онемевших шведов. Хотелось бы знать, что ощущает русский турист на концерте пляшущих вприсядку негров балалаечников.

Холодные прибалты, конечно, засушили негритянский «фанк» при исполнении стандартов новомодного стиля от Хэнкока, Стэнли Кларка и Билли Кобэма. Скандинавы испытывали глубокий культурный шок: ведь «железный занавес» оказался-таки дырявым! Выступившие следом группы из Таллина и Риги, выдали оригинальные версии «тяжёлого» и арт-рока, дерзко замахнувшись на творчество гитарных гениев Блэкмора и Фриппа.

Финские коллеги оказались в щекотливом положении: писать о Советах в восторженных тонах на Западе не принято, да и бесполезно — никто не напечатает. Но и хаять услышанное, рука не поднималась.

Ближе к концу первого отделения фестиваля в зале началось оживление: ждали нашумевшую в Питере группу «машинистов» из Белокаменной. Прибалты изо всех сил старались удивить гостей и утереть нос москвичам, афишируя свою близость к Западу. Те же отвечали на происки провинциалов с характерным апломбом и столичным шиком.

В перерыве на сцене поднялась стена самопальных колонок «Marshall». И под завистливыми взглядами местных музыкантов торжественно вынесли оригинальную гитару «Fender Stratocaster». Московские техники установили в зале невиданный здесь 24-х канальный пульт «Soundcraft», а профессиональный звукорежиссёр, с видом мэтра, колдовалнад полем кнопок. Эту процедуру называли ёмко — «sound check», a по-русски — «ставить звук».

И вот «Time Machine» на сцене! С первых же блюзовых аккордов «машинисты» зацепили публику, и атмосфера в зале уже походила на настоящий рок-концерт. Тяжёлая волна привычных гитарных риффов с дисторшн и «педальным» тоном накрыла зал с головой. И хотя гитарист временами ненавязчиво цитировал своих коллег из супергрупп «Pink Floyd» и «Led Zeppelin», это был оригинальный русский рок. Который пробивался сквозь дырявый асфальт комсомольской песни.

Мощная энергетика группы раскачала бетонные балки, а бурлящий поток «хард-н-хэви» хлынул со сцены, разметав ряды кресел. Последние песни на «бис» весь зал пел стоя! Этот тысячный хор пробудил к жизни даже товарищей с красными галстуками, которые обменялись многозначительными взглядами: москвичи за это ответят!

Пронзительная лирика группы, навеянная серебряным веком, пьянила ароматом свободы. Назвать этот русский бард-рок «комсомольской песней» могли только критики с очень богатым воображением. Дальнейший ход событий показал: их в этом зале хватало!

Один из горячих поклонников группы, металлург по образованию, обобщил всё происходящее на фестивале разгромным материалом в центральной газете:

«Вызывающе безвкусно одетые волосатики громогласно предъявили нам бездарные однодневки, тупо копирующие самые низкопробные поделки западных ремесленников».

«Вызывающе безвкусно одетые волосатики громогласно предъявили нам бездарные однодневки, тупо копирующие самые низкопробные поделки западных ремесленников».

Похожий отчёт о концерте, только другими словами, лёг на стол начальнику Пятого отдела республиканского КГБ:

«Концерт группы характеризует вульгарно-буйное поведение на сцене, сценическая одежда с изображением американского флага, громкие декларации о свободе творчества за океаном».

«Концерт группы характеризует вульгарно-буйное поведение на сцене, сценическая одежда с изображением американского флага, громкие декларации о свободе творчества за океаном».

Лучшей рекламы для музыканта в Советском Союзе и быть не могло. Написанное означало наивысшее признание, а при наличии пластинок гарантировало миллионные тиражи, за которые музыкантам могли заплатить целых 200 рублей.

Страна привыкла читать, писать и считать между строк. Тех, кого не сажали сразу после подобной «заказухи», привлекали позже за «левые» концерты. И тунеядство!

Свежие комментарии