Расцвет и закат работорговли на Черноморском побережье Кавказа. Часть 3

Искоренение работорговли шло не только мечом, но и дипломатическими методами и обычным общением на равных. Весомая часть русского офицерства, в том числе и высшего, включая самого Николая Раевского, старалась завоевать не только покорность российским законам, но и симпатии черкесов.

Вопреки расхожему заблуждению о том, что замирение Северо-Западного Кавказа шло только с помощью насилия, реальность была несколько иная.

Ярким примером того, как пещерные обычаи вроде работорговли побеждались без помощи оружия, служит хотя бы деятельность Фёдора Филипповича Рота. Этот израненный в боях офицер сохранил доброту характера вместе с обострённым чувством справедливости. Когда в 1841 году его утвердили в должности коменданта Анапской крепости, он развернул столь бурную деятельность в области завоевания сердец натухайцев и шапсугов, что вскоре количество черкесов, отринувших прежний образ жизни, начало расти неуклонно. У Рота даже появилась идея сформировать из новых граждан империи особый черкесский эскадрон.

Фёдор Филиппович смог добиться от черкесов такого доверия, что вместо использования адата (своеобразный свод правовых норм) в решении различных спорных вопросов некоторые шапсуги обращались за помощью к коменданту Анапы. Так шёл медленный и крайне болезненный переход к принятию законов империи. Доходило и до несколько абсурдных ситуаций.

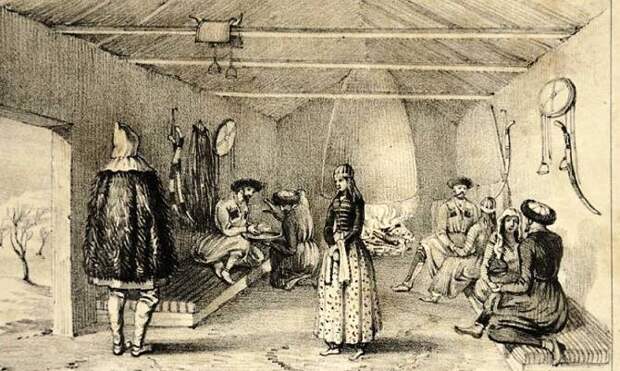

Анапская крепость в 19 веке

Однажды к Роту пришла группа черкесов и предложила ему идти совместным походом против… генерала Засса. Григорий Христофорович Засс был неудержимым и воинственным офицером, который ни минуты не разделял миротворческий дух таких деятелей, как Рот или Раевский. Напротив, Засс умудрился внушить черкесам такой трепет перед собственной фигурой, что те считали генерала дьяволом и пугали им непослушных детей. Вот как ту ситуацию описывает в своих воспоминаниях Николай Иванович Лорер, участник вельяминовских походов, разжалованный майор, декабрист и унтер-офицер на Кавказе:

Так или иначе, но даже подобный контраст в подходе к замирению Кавказа делал своё дело. Всё больше черкесов начинали селиться ближе к крупным укреплениям, Анапе или Новороссийску, где они возделывали землю и занимались меновой торговлей.

Так взаимоотношения между русскими и черкесами сами по себе стали оружием (причём не только против рабства). Горцы со временем стали замечать, что их знать смотрит в сторону Порты, богатеющей трудами их же рабов-соплеменников, гораздо более внимательно, нежели в сторону населения собственных аулов. Одновременно с этим многие русские военачальники и офицеры поощряли черкесскую торговлю, не облагали их непомерными податями и не выказывали никакого высокомерия. К тому же горцы, живущие в мире и согласии, на определённых условиях были даже временно избавлены от всяческой необходимости платить налоги, так же, как и русские переселенцы.

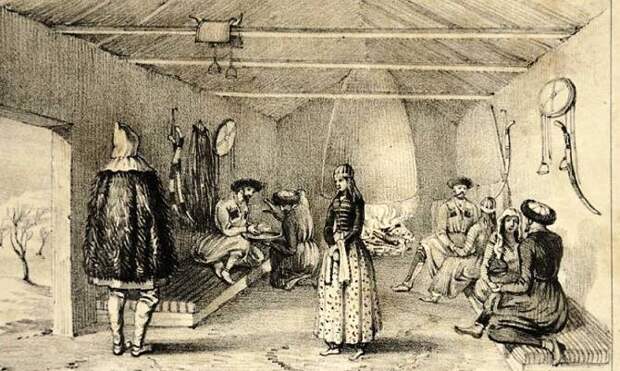

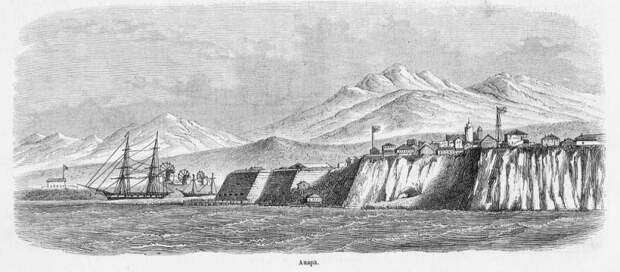

Внутри черкесского дома

Пытаясь пресечь естественное общение простого народа, черкесская знать, подстрекаемая османами, усиливала феодальный гнёт, часто предпринимала карательные экспедиции и всячески потворствовала работорговле. К примеру, в опубликованных материалах Управления Черноморской кордонной линии можно найти рассказ, написанный со слов 14-летнего сына абадзехского тфокотля (представитель свободного крестьянства, которое постоянно находилось под тяжкой властью знати):

И это не единственное свидетельство. Бегство черкесов от собственных лидеров, столь плотно сроднившихся с турками, если и нельзя назвать массовым, то значительным – точно. При этом столь значительным, что из сбежавших от произвола горской аристократии черкесов позже формировались большие династии, оставившие заметный след в истории России. Бежали и девушки, и юноши, бежали целыми семьями и даже знатными черкесскими родами, опасаясь жажды наживы и власти родственных соседей, которые по сложившейся традиции после грабежа побеждённых продавали оставшихся в живых в рабство.

Вот как поручик Николай Васильевич Симановский (закончит службу в звании генерал-лейтенанта), офицер вельяминовской экспедиции 1837 года, описывает переход на сторону русских целой семьи черкесов, уставших от бесконечной войны всех против всех:

Порой в бега пускалась только часть семьи. Причиной бегства становились внутрисемейные конфликты. Так, когда семья черкесов решалась продать в рабство в Турцию сыновей или дочерей, последние частенько бросались прочь из родного дома. Особенно ценились грамотные черкешенки, а они как раз прекрасно осознавали свои перспективы. Таким образом ширилось количество смешанных браков казаков и беглых черкешенок.

Черкесская сакля

Такие беглецы по указанию Российской империи селились на определённых территориях равнинной Кубани. При этом при соблюдении законов империи, в том числе запрета рабства, черкесские поселения пользовались определённой степенью самоуправления, т.к. во внутренние дела таких посёлков русские власти не вмешивались. Конечно, не всё проходило гладко, но сближению русских и черкесов способствовал ряд факторов.

Во-первых, вопреки именованию всех черкесов горцами, далеко не все из них жили непосредственно в горных областях. К примеру, натухайцы проживали и на территории равнины, поэтому стали одними из первых общаться с русскими, чем навлекли на себя гнев воинственных соседей. Карательные походы против них родственных племён отторгли часть натухайцев в сторону русских. Во-вторых, традиционные жилища черкесов, сакли, были чрезвычайно похожи на саманные хаты. Они были белёными изнутри и укрыты крышей из разного рода дранки. Автор около месяца прожил в таком доме на Тамани. В-третьих, казаки, отчасти перенявшие черкесскую одежду, тем самым облегчили взаимную социализацию и т.д.

Но это касалось простого народа. Решить вопрос с их переселением на межличностном уровне мог и любой старший офицер. А вот переселение знатных родов и работа с пши (своеобразное обозначение знати, подобное титулу князя) было делом политическим и курировалось самим императором. Черкесская знать, изъявившая желание служить империи, получала право на дополнительные земли, мужчины знатного рода автоматически получали армейские чины и т.д. Так, флигель-адъютантом императора Николая Павловича был представитель черкесской аристократии Султан Хан-Гирей, сражавшийся в Польше и на Кавказе. А его брат Султан Сагат-Гирей дослужился до звания полковника российской армии, являлся не только боевым офицером, но и представителем черкесов при дворе. Был убит в станице Кавказской в 1856 году. Когда до императора дошла весть о гибели Сагат-Гирея, Александр Николаевич повелел сына погибшего произвести в прапорщики горской милиции с жалованьем по 250 рублей в год, а вдове единовременно выплатить 1500 рублей.

Пшекуй Довлетгиреевич Могукоров

Также одним из наиболее известных горцев, который был потомком семьи беглецов из племени шапсугов, был генерал Пшекуй Довлетгиреевич Могукоров, начавший службу в императорской армии простым рядовым казаком. По иронии судьбы и этот черкес по крови внесёт лепту в искоренение пещерного «бизнеса» работорговли и склонению черкесов к миру и согласию в рамках Российской империи. Вот как его описывал Прокопий Петрович Короленко, историк казачества и этнограф 19 века:

Так или иначе, но к середине 19 века в Российской императорской армии (в том числе и в гвардии) и флоте служили тысячи черкесов из разных племён. Только на Черноморской кордонной линии к 1842 году служило около сотни одних офицеров, в венах которых текла черкесская кровь. То есть к концу Кавказской войны она приобрела характер гражданской, в известном смысле.

В итоге и действия флота, и действия войск, и политика по отношению к черкесам как со стороны высшего командования, так и со стороны простого офицерства в различной степени разрушили вековой «бизнес» рабства, разорвали торговые связи и начали насаждать иной уклад жизни. Разумеется, Крымская война ослабила позиции России на Черноморском побережье и вдохнула надежду на возвращение старых порядков. Но на это у неприятеля, опиравшегося на работорговлю, в виде мятежных черкесов уже не было ни ресурсов, ни прежнего интереса турок (османы диверсифицировали «бизнес», устав засорять Чёрное море своими судами). К тому же новая «русская черкесская» армия, увидевшая другую жизнь и прошедшая через горнило войны, сама по себе стала гарантией окончания пещерного промысла.

Ярким примером того, как пещерные обычаи вроде работорговли побеждались без помощи оружия, служит хотя бы деятельность Фёдора Филипповича Рота. Этот израненный в боях офицер сохранил доброту характера вместе с обострённым чувством справедливости. Когда в 1841 году его утвердили в должности коменданта Анапской крепости, он развернул столь бурную деятельность в области завоевания сердец натухайцев и шапсугов, что вскоре количество черкесов, отринувших прежний образ жизни, начало расти неуклонно. У Рота даже появилась идея сформировать из новых граждан империи особый черкесский эскадрон.

Фёдор Филиппович смог добиться от черкесов такого доверия, что вместо использования адата (своеобразный свод правовых норм) в решении различных спорных вопросов некоторые шапсуги обращались за помощью к коменданту Анапы. Так шёл медленный и крайне болезненный переход к принятию законов империи. Доходило и до несколько абсурдных ситуаций.

Анапская крепость в 19 веке

Однажды к Роту пришла группа черкесов и предложила ему идти совместным походом против… генерала Засса. Григорий Христофорович Засс был неудержимым и воинственным офицером, который ни минуты не разделял миротворческий дух таких деятелей, как Рот или Раевский. Напротив, Засс умудрился внушить черкесам такой трепет перед собственной фигурой, что те считали генерала дьяволом и пугали им непослушных детей. Вот как ту ситуацию описывает в своих воспоминаниях Николай Иванович Лорер, участник вельяминовских походов, разжалованный майор, декабрист и унтер-офицер на Кавказе:

«Мне показался страшным генерал Засс, и я невольно сравнил его с анапским комендантом Ротом, который придерживается совершенно противной системы и старается привязать к себе горцев ласковым, человеческим обращением и соблазняет их выгодами и барышами торговли как вернейшим средством указать дикарям выгоду сближения с более образованным народом — русскими. В то время, по крайней мере, Засс не достиг своей цели, и горцы так его ненавидели или, лучше сказать, боялись, что присылали депутатов к Роту просить его помочь им пушками и казаками идти вместе с ним против Засса... Такое наивное предложение, по нашему суждению, и совершенно логичное, по понятиям свободных горцев, конечно, не могло быть исполнено».

Так или иначе, но даже подобный контраст в подходе к замирению Кавказа делал своё дело. Всё больше черкесов начинали селиться ближе к крупным укреплениям, Анапе или Новороссийску, где они возделывали землю и занимались меновой торговлей.

Так взаимоотношения между русскими и черкесами сами по себе стали оружием (причём не только против рабства). Горцы со временем стали замечать, что их знать смотрит в сторону Порты, богатеющей трудами их же рабов-соплеменников, гораздо более внимательно, нежели в сторону населения собственных аулов. Одновременно с этим многие русские военачальники и офицеры поощряли черкесскую торговлю, не облагали их непомерными податями и не выказывали никакого высокомерия. К тому же горцы, живущие в мире и согласии, на определённых условиях были даже временно избавлены от всяческой необходимости платить налоги, так же, как и русские переселенцы.

Внутри черкесского дома

Пытаясь пресечь естественное общение простого народа, черкесская знать, подстрекаемая османами, усиливала феодальный гнёт, часто предпринимала карательные экспедиции и всячески потворствовала работорговле. К примеру, в опубликованных материалах Управления Черноморской кордонной линии можно найти рассказ, написанный со слов 14-летнего сына абадзехского тфокотля (представитель свободного крестьянства, которое постоянно находилось под тяжкой властью знати):

«Семейство, в котором я проживал, было разграблено, порабощено и распродано в разные руки. Я был куплен турком, жительствующим на реке Шебш. Я жил у него в участи раба около года. Наконец, бесчеловечное обращение его со мной вынудило меня бежать к русским и просить покровительства».

И это не единственное свидетельство. Бегство черкесов от собственных лидеров, столь плотно сроднившихся с турками, если и нельзя назвать массовым, то значительным – точно. При этом столь значительным, что из сбежавших от произвола горской аристократии черкесов позже формировались большие династии, оставившие заметный след в истории России. Бежали и девушки, и юноши, бежали целыми семьями и даже знатными черкесскими родами, опасаясь жажды наживы и власти родственных соседей, которые по сложившейся традиции после грабежа побеждённых продавали оставшихся в живых в рабство.

Вот как поручик Николай Васильевич Симановский (закончит службу в звании генерал-лейтенанта), офицер вельяминовской экспедиции 1837 года, описывает переход на сторону русских целой семьи черкесов, уставших от бесконечной войны всех против всех:

«Зритель, верно, удивился бы, куда и зачем так близко к цепи и даже за цепь бегут со всех сторон офицеры, какое любопытство влечет их. Я сам бежал, как сумасшедший. Линейный батальон возвращался, и мы бежали навстречу, дабы увидеть черкешенок, одним словом, увидеть женщину, это милое создание, которого мы уже более 2-х месяцев не видели. Мы и не обманулись: на телеге везли старика и старуху, отца и мать перебежавшего к нам черкеса, и молодую жену его с ребенком. У ней прелестные глаза, но она не брюнетка — у ней русые волосы, бела и бледна, может быть, от незнания своей будущей участи, но видно также, что она очень изнурена; она очень мила, и ей нельзя дать больше 18 лет. Мы провожали ее до самого штабу, забыв даже, что уже давно 12 часов (час обеденный); муж ее ехал верхом в свите Полтинина, а другие черкесы из нашего отряда джигитовали перед нею и стреляли в бумагу».

Порой в бега пускалась только часть семьи. Причиной бегства становились внутрисемейные конфликты. Так, когда семья черкесов решалась продать в рабство в Турцию сыновей или дочерей, последние частенько бросались прочь из родного дома. Особенно ценились грамотные черкешенки, а они как раз прекрасно осознавали свои перспективы. Таким образом ширилось количество смешанных браков казаков и беглых черкешенок.

Черкесская сакля

Такие беглецы по указанию Российской империи селились на определённых территориях равнинной Кубани. При этом при соблюдении законов империи, в том числе запрета рабства, черкесские поселения пользовались определённой степенью самоуправления, т.к. во внутренние дела таких посёлков русские власти не вмешивались. Конечно, не всё проходило гладко, но сближению русских и черкесов способствовал ряд факторов.

Во-первых, вопреки именованию всех черкесов горцами, далеко не все из них жили непосредственно в горных областях. К примеру, натухайцы проживали и на территории равнины, поэтому стали одними из первых общаться с русскими, чем навлекли на себя гнев воинственных соседей. Карательные походы против них родственных племён отторгли часть натухайцев в сторону русских. Во-вторых, традиционные жилища черкесов, сакли, были чрезвычайно похожи на саманные хаты. Они были белёными изнутри и укрыты крышей из разного рода дранки. Автор около месяца прожил в таком доме на Тамани. В-третьих, казаки, отчасти перенявшие черкесскую одежду, тем самым облегчили взаимную социализацию и т.д.

Но это касалось простого народа. Решить вопрос с их переселением на межличностном уровне мог и любой старший офицер. А вот переселение знатных родов и работа с пши (своеобразное обозначение знати, подобное титулу князя) было делом политическим и курировалось самим императором. Черкесская знать, изъявившая желание служить империи, получала право на дополнительные земли, мужчины знатного рода автоматически получали армейские чины и т.д. Так, флигель-адъютантом императора Николая Павловича был представитель черкесской аристократии Султан Хан-Гирей, сражавшийся в Польше и на Кавказе. А его брат Султан Сагат-Гирей дослужился до звания полковника российской армии, являлся не только боевым офицером, но и представителем черкесов при дворе. Был убит в станице Кавказской в 1856 году. Когда до императора дошла весть о гибели Сагат-Гирея, Александр Николаевич повелел сына погибшего произвести в прапорщики горской милиции с жалованьем по 250 рублей в год, а вдове единовременно выплатить 1500 рублей.

Пшекуй Довлетгиреевич Могукоров

Также одним из наиболее известных горцев, который был потомком семьи беглецов из племени шапсугов, был генерал Пшекуй Довлетгиреевич Могукоров, начавший службу в императорской армии простым рядовым казаком. По иронии судьбы и этот черкес по крови внесёт лепту в искоренение пещерного «бизнеса» работорговли и склонению черкесов к миру и согласию в рамках Российской империи. Вот как его описывал Прокопий Петрович Короленко, историк казачества и этнограф 19 века:

«Могукоров был из черкес. За преданность России он был пожалован в хорунжие, а после дослужился до генеральского чина. За свою доброту и щедрость он был любим и уважаем не только черкесами, которых он склонял на покорность России, но и русскими, пользовавшимися его благодеяниями».

Так или иначе, но к середине 19 века в Российской императорской армии (в том числе и в гвардии) и флоте служили тысячи черкесов из разных племён. Только на Черноморской кордонной линии к 1842 году служило около сотни одних офицеров, в венах которых текла черкесская кровь. То есть к концу Кавказской войны она приобрела характер гражданской, в известном смысле.

В итоге и действия флота, и действия войск, и политика по отношению к черкесам как со стороны высшего командования, так и со стороны простого офицерства в различной степени разрушили вековой «бизнес» рабства, разорвали торговые связи и начали насаждать иной уклад жизни. Разумеется, Крымская война ослабила позиции России на Черноморском побережье и вдохнула надежду на возвращение старых порядков. Но на это у неприятеля, опиравшегося на работорговлю, в виде мятежных черкесов уже не было ни ресурсов, ни прежнего интереса турок (османы диверсифицировали «бизнес», устав засорять Чёрное море своими судами). К тому же новая «русская черкесская» армия, увидевшая другую жизнь и прошедшая через горнило войны, сама по себе стала гарантией окончания пещерного промысла.

Михаил Лермонтов. Боевой офицер. Часть 1

Михаил Юрьевич Лермонтов известен прежде всего как гениальный русский поэт и писатель. Фигура его романтизирована, утоплена в слухах и мифах, что всегда сопровождают знаковые личности эпохи. Даже сейчас, упоминая имя поэта и признавая его литературное величие, напомнят, что Михаил был к тому же изрядный шутник, способный на любые каверзы вплоть до скандала. На этом фоне бесконечной радости от возможности перемыть косточки Лермонтову совершенно теряется его военная служба на Кавказе в составе легендарного Тенгинского полка.

Родился будущий офицер и поэт в 1814 году в семье Юрия Петровича Лермонтова и Марии Михайловны Арсеньевой. Отец Михаила происходил из шотландского рода Лермонтов, а матушка имела прямое родство с дворянским родом Столыпиных и боярским родом Арсеньевых. Однако брак этот был несчастным. Скоро Юрий охладел к Марии и начал заглядываться на других особ противоположного пола. Во время одной из ссор Юрий Петрович просто ударил свою жену кулаком, что послужило началом конца семьи. Вскоре Мария умерла, а Юрий оказался один на один с тёщей — бабушкой Михаила Юрьевича Елизаветой Алексеевной.

Миша Лермонтов в детстве

Елизавета Алексеевна, старая вдова, держала поместье в кулаке и была женщиной решительной и волевой, поэтому шотландскому отпрыску пришлось чуть ли не бежать из большого имения тёщи, оставив сына на попечение бабушки. Таким образом, Михаил Юрьевич остался в усадьбе Тарханы. Строгая Елизавета Алексеевна, на удивление, души в Мише не чаяла. Она тратила на его воспитание огромные суммы, но внук, чувствуя всё напряжение в его формальной семье, всё равно был несчастлив. Это положение отягощала и крайне слабое здоровье Миши. Кстати, именно поэтому ещё в детстве бабушка его отвезла на лечение на Кавказ, который покорил будущего поэта.

Всё время Михаил был окружён учителями и наставниками, которых бабушка периодически меняла. Одним из учителей был полковник старой французской гвардии некий Жандро, пленник войны 1812-го года. Возможно, именно он и поселил в душе будущего офицера восторг перед ратной славой своими рассказами об эпохе той великой войны. В Тарханах стараниями бабушки была собрана прекрасная библиотека, и Михаил уже в 11-летнем возрасте занялся отчасти самообразованием, пока бабушка искала очередного достойного наставника. Так или иначе, но ещё до поступления в московский Благородный университетский пансион Лермонтов знал, кроме русского, французский, немецкий и английский.

Усадьба Тарханы

В 1828 году он поступил в пансион, сразу на старшее отделение, а в 1830-м Михаил перешёл в сам университет. Уже через два года озорник Михаил, рассорившись с профессором Маловым, ушёл из университета по собственному прошению (официально). Отправившись в Петербург под влиянием столыпинской родни и отчасти собственных терзаний, Михаил поступил в Школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров. В 1834 году Лермонтов вышел за ворота школы уже корнетом лейб-гвардейского Гусарского полка. Несмотря на свою бурную литературную деятельность той поры, учёбу в школе он вспоминал как «deux annees terribles» (два ужасных года). Эта меланхолия, скрытая под налётом гусарской бравады, прошла почти через всю его жизнь.

Памятник Лермонтову рядом со зданием бывшей Школы гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров

Далее последовал первый поэтический взлёт, прерванный смертью Пушкина. Бомонд, гудевший всяческими небылицами в адрес погибшего Александра Сергеевича, раздражал молодого гусара. К тому же некоторые дамы с нулевыми способностями и таким же образованием (впрочем, как и сейчас) открыто симпатизировали Дантесу. В ответ на эти светские дрязги Лермонтов разразился стихотворением «Смерть поэта». Вскоре те представители бомонда, кого задел за живое талант великого поэта, принялись строчить на Лермонтова многочисленные доносы (опять-таки, как и сейчас). Михаила арестовали и сослали на Кавказ в Нижегородский драгунский полк в чине прапорщика.

Оказавшись на Кавказе, он сразу принялся «учить татарский язык» (тогда так именовали азербайджанский) и посыпал голову пеплом, что не хватило времени его осилить. Заступничество родовитой бабушки, о котором Михаил и не просил, вернуло Лермонтова в Гродненский гусарский полк, а позже и в лейб-гвардии Гусарский полк. Так что первая ссылка оказалась лёгким вояжем.

Вернувшись в Петербург, он снова погряз в столичной жизни. И грянула та самая дуэль, которая круто изменила жизнь поэта, словно сама судьба старалась «уберечь» Лермонтова от бессмысленности придворного бытия. Причин дуэли Михаила Юрьевича с сыном французского посла Эрнестом Барантом выдвигают множество. Это и борьба за сердце придворной особы, и острый язык Лермонтова, и его нелюбовь к французам после пушкинской дуэли и так далее. Так или иначе, 18 февраля 1840 года (по старому стилю) в Петербурге в районе Парголовской дороги состоялась дуэль. Сначала дуэлянты бились на шпагах, когда клинок Лермонтова сломался, перешли на пистолеты. Барант промазал, а Михаил Юрьевич, пощадив соперника, выстрелил в воздух.

Портрет Лермонтова кисти Петра Заболотского

После дуэли Михаила Юрьевича через несколько недель арестовали и предали суду. По великой мудрости и традиционной опаске обидеть высоких заморских гостей сынишку французского посла к разбирательству не привлекали вовсе, даже осуждения не выказали. Некоторые офицеры при дворе начали смотреть на Баранта, мягко говоря, неодобрительно. Пока французский франт продолжал наслаждаться высшим обществом, гвардейский офицер сначала находился под арестом в Петербургской офицерской тюрьме, а позже на Арсенальной гауптвахте. Поэтому Барант принялся утверждать, чтобы повысить свою репутацию, что поэт целился в него, но промахнулся.

Эффект получился обратный. Во-первых, поэт-то мог промахнуться, но вот офицер уже вряд ли. Во-вторых, а это главное, даже, если представить, что Лермонтов солгал, то причин для этой лжи не было никаких. Это никак бы его судьбу не облегчило, ведь судили его не за участие в дуэли, а «за недонесение». Если бы, конечно, Михаил Юрьевич пристрелил француза, то был бы осуждён за убийство, а остальные участники – за пособничество. К тому же, узнав о сплетнях, распускаемых Барантом, Лермонтов настоял на личной встрече с французом, во время которой предложил ещё раз стреляться, намекая, что теперь-то точно отправит помилованного Баранта в гроб.

Но сыну французского посла не пришлось потеть, размышляя по поводу новой дуэли. Власти быстро узнали об этом и потребовали Михаила Юрьевича принести Баранту извинения. Лермонтов наотрез отказался. В итоге молодого офицера отослали на Кавказ в Тенгинский полк, т.е. на один из самых горячих участков, казалось бы, вечной войны. Сделано это было, несомненно, по указанию сверху, т.к. дуэль стала известна в Европе и выставила сплетника Баранта, а, соответственно, и престиж Франции на посмешище.

Небольшие наброски, посвящённые военной службе, кисти самого Лермонтова

10-го июня 1840-го года Лермонтов прибыл в Дом командующего Кавказской линией в Ставрополе. Ставрополь по сравнению с другими населёнными пунктами Северного Кавказа был настоящим центром жизни. Сюда приезжали офицеры из центральной России и с форпостов империи на Кавказе в ожидании нового назначения. Кипела торговля с горскими жителями. Каждый вечер друзья, родственники и знакомые, не видевшие друг друга месяцы, а то и годы, готовясь к очередной долгой разлуке, устраивали кутежи. Роскошная по тем меркам и условиям гостиница «Найтаки» (названа в честь главного арендатора грека Петра Найтаки) даже получила условное название «офицерский клуб», где некоторое время и жил Лермонтов. Сейчас историческое здание арендуют торговцы всех мастей, внося неповторимую нотку дикости в архитектуру.

Наконец пришла пора отправляться и Михаилу, но распределение раздосадовало его до крайности. Офицер должен был ехать на Черноморскую береговую линию. А это полностью лишало его хоть какой-то даже малейшей свободы действий. Нет, не тягчайшая служба испугала 26-летнего Лермонтова, а сам факт постоянного ожидания на месте. Поэтому Михаил Юрьевич, узнав, что готовится военная экспедиция против отрядов самого Шамиля, немедля начал писать прошения отправить его в это пекло.

В это же самое время вошёл в силу мюридизм. Это суфийское учение из Персии стало завоёвывать умы простых людей своей доктриной равенства правоверных. Лидеры горцев, поняв эту нехитрую истину соблазнительности посула, взяли мюридизм на вооружение, объединяя народы. Однако демократией здесь и не пахло. Мюридизм быстро стал политическим и военным оружием, т.к. сплочённый народ мигом направили на войну с Российской империей, объявив газават. Вскоре наибы (наместники) имама и их приближённые обложили народы таким высокими поборами и ввели настолько жёсткие суды, что мюридизмом уже и не пахло. В итоге в нашей истории мюридизм ассоциируется исключительно с кровопролитными войнами.

Генерал Галафеев

В итоге на волне, так скажем, «политического мюридизма» начал подниматься аварец Шамиль. Непосредственно для начала войны новый лидер принялся за административное устройство края, чтобы сплотить различные племена и этносы в единое войско. На призыв Шамиля уже стекались ичкеринцы, качкалыковцы, галашевцы, карабулаки и чеченцы. Для противодействия этому войску формировался экспедиционный отряд под командованием генерала Аполлона Васильевича Галафеева, который уже имел награды за победу над имамом Ташев-Хаджи и за успешный, но кровопролитный штурм горного укреплённого аула Ахульго в Дагестане.

Собираемый Галафеевым отряд, как и все другие отряды, отправлявшиеся воевать с воинственными имамами Чечни и Дагестана, называли Чеченским, и формировался он в крепости Грозной, основанной генералом Алексеем Петровичем Ермоловым (ныне город Грозный). Добившись упорными прошениями своего перевода именно сюда, Лермонтов к концу июня (началу июля) вошел в крепость Грозная и вступил в состав экспедиционного отряда в чине поручика.

Родился будущий офицер и поэт в 1814 году в семье Юрия Петровича Лермонтова и Марии Михайловны Арсеньевой. Отец Михаила происходил из шотландского рода Лермонтов, а матушка имела прямое родство с дворянским родом Столыпиных и боярским родом Арсеньевых. Однако брак этот был несчастным. Скоро Юрий охладел к Марии и начал заглядываться на других особ противоположного пола. Во время одной из ссор Юрий Петрович просто ударил свою жену кулаком, что послужило началом конца семьи. Вскоре Мария умерла, а Юрий оказался один на один с тёщей — бабушкой Михаила Юрьевича Елизаветой Алексеевной.

Миша Лермонтов в детстве

Елизавета Алексеевна, старая вдова, держала поместье в кулаке и была женщиной решительной и волевой, поэтому шотландскому отпрыску пришлось чуть ли не бежать из большого имения тёщи, оставив сына на попечение бабушки. Таким образом, Михаил Юрьевич остался в усадьбе Тарханы. Строгая Елизавета Алексеевна, на удивление, души в Мише не чаяла. Она тратила на его воспитание огромные суммы, но внук, чувствуя всё напряжение в его формальной семье, всё равно был несчастлив. Это положение отягощала и крайне слабое здоровье Миши. Кстати, именно поэтому ещё в детстве бабушка его отвезла на лечение на Кавказ, который покорил будущего поэта.

Всё время Михаил был окружён учителями и наставниками, которых бабушка периодически меняла. Одним из учителей был полковник старой французской гвардии некий Жандро, пленник войны 1812-го года. Возможно, именно он и поселил в душе будущего офицера восторг перед ратной славой своими рассказами об эпохе той великой войны. В Тарханах стараниями бабушки была собрана прекрасная библиотека, и Михаил уже в 11-летнем возрасте занялся отчасти самообразованием, пока бабушка искала очередного достойного наставника. Так или иначе, но ещё до поступления в московский Благородный университетский пансион Лермонтов знал, кроме русского, французский, немецкий и английский.

Усадьба Тарханы

В 1828 году он поступил в пансион, сразу на старшее отделение, а в 1830-м Михаил перешёл в сам университет. Уже через два года озорник Михаил, рассорившись с профессором Маловым, ушёл из университета по собственному прошению (официально). Отправившись в Петербург под влиянием столыпинской родни и отчасти собственных терзаний, Михаил поступил в Школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров. В 1834 году Лермонтов вышел за ворота школы уже корнетом лейб-гвардейского Гусарского полка. Несмотря на свою бурную литературную деятельность той поры, учёбу в школе он вспоминал как «deux annees terribles» (два ужасных года). Эта меланхолия, скрытая под налётом гусарской бравады, прошла почти через всю его жизнь.

Памятник Лермонтову рядом со зданием бывшей Школы гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров

Далее последовал первый поэтический взлёт, прерванный смертью Пушкина. Бомонд, гудевший всяческими небылицами в адрес погибшего Александра Сергеевича, раздражал молодого гусара. К тому же некоторые дамы с нулевыми способностями и таким же образованием (впрочем, как и сейчас) открыто симпатизировали Дантесу. В ответ на эти светские дрязги Лермонтов разразился стихотворением «Смерть поэта». Вскоре те представители бомонда, кого задел за живое талант великого поэта, принялись строчить на Лермонтова многочисленные доносы (опять-таки, как и сейчас). Михаила арестовали и сослали на Кавказ в Нижегородский драгунский полк в чине прапорщика.

Оказавшись на Кавказе, он сразу принялся «учить татарский язык» (тогда так именовали азербайджанский) и посыпал голову пеплом, что не хватило времени его осилить. Заступничество родовитой бабушки, о котором Михаил и не просил, вернуло Лермонтова в Гродненский гусарский полк, а позже и в лейб-гвардии Гусарский полк. Так что первая ссылка оказалась лёгким вояжем.

Вернувшись в Петербург, он снова погряз в столичной жизни. И грянула та самая дуэль, которая круто изменила жизнь поэта, словно сама судьба старалась «уберечь» Лермонтова от бессмысленности придворного бытия. Причин дуэли Михаила Юрьевича с сыном французского посла Эрнестом Барантом выдвигают множество. Это и борьба за сердце придворной особы, и острый язык Лермонтова, и его нелюбовь к французам после пушкинской дуэли и так далее. Так или иначе, 18 февраля 1840 года (по старому стилю) в Петербурге в районе Парголовской дороги состоялась дуэль. Сначала дуэлянты бились на шпагах, когда клинок Лермонтова сломался, перешли на пистолеты. Барант промазал, а Михаил Юрьевич, пощадив соперника, выстрелил в воздух.

Портрет Лермонтова кисти Петра Заболотского

После дуэли Михаила Юрьевича через несколько недель арестовали и предали суду. По великой мудрости и традиционной опаске обидеть высоких заморских гостей сынишку французского посла к разбирательству не привлекали вовсе, даже осуждения не выказали. Некоторые офицеры при дворе начали смотреть на Баранта, мягко говоря, неодобрительно. Пока французский франт продолжал наслаждаться высшим обществом, гвардейский офицер сначала находился под арестом в Петербургской офицерской тюрьме, а позже на Арсенальной гауптвахте. Поэтому Барант принялся утверждать, чтобы повысить свою репутацию, что поэт целился в него, но промахнулся.

Эффект получился обратный. Во-первых, поэт-то мог промахнуться, но вот офицер уже вряд ли. Во-вторых, а это главное, даже, если представить, что Лермонтов солгал, то причин для этой лжи не было никаких. Это никак бы его судьбу не облегчило, ведь судили его не за участие в дуэли, а «за недонесение». Если бы, конечно, Михаил Юрьевич пристрелил француза, то был бы осуждён за убийство, а остальные участники – за пособничество. К тому же, узнав о сплетнях, распускаемых Барантом, Лермонтов настоял на личной встрече с французом, во время которой предложил ещё раз стреляться, намекая, что теперь-то точно отправит помилованного Баранта в гроб.

Но сыну французского посла не пришлось потеть, размышляя по поводу новой дуэли. Власти быстро узнали об этом и потребовали Михаила Юрьевича принести Баранту извинения. Лермонтов наотрез отказался. В итоге молодого офицера отослали на Кавказ в Тенгинский полк, т.е. на один из самых горячих участков, казалось бы, вечной войны. Сделано это было, несомненно, по указанию сверху, т.к. дуэль стала известна в Европе и выставила сплетника Баранта, а, соответственно, и престиж Франции на посмешище.

Небольшие наброски, посвящённые военной службе, кисти самого Лермонтова

10-го июня 1840-го года Лермонтов прибыл в Дом командующего Кавказской линией в Ставрополе. Ставрополь по сравнению с другими населёнными пунктами Северного Кавказа был настоящим центром жизни. Сюда приезжали офицеры из центральной России и с форпостов империи на Кавказе в ожидании нового назначения. Кипела торговля с горскими жителями. Каждый вечер друзья, родственники и знакомые, не видевшие друг друга месяцы, а то и годы, готовясь к очередной долгой разлуке, устраивали кутежи. Роскошная по тем меркам и условиям гостиница «Найтаки» (названа в честь главного арендатора грека Петра Найтаки) даже получила условное название «офицерский клуб», где некоторое время и жил Лермонтов. Сейчас историческое здание арендуют торговцы всех мастей, внося неповторимую нотку дикости в архитектуру.

Наконец пришла пора отправляться и Михаилу, но распределение раздосадовало его до крайности. Офицер должен был ехать на Черноморскую береговую линию. А это полностью лишало его хоть какой-то даже малейшей свободы действий. Нет, не тягчайшая служба испугала 26-летнего Лермонтова, а сам факт постоянного ожидания на месте. Поэтому Михаил Юрьевич, узнав, что готовится военная экспедиция против отрядов самого Шамиля, немедля начал писать прошения отправить его в это пекло.

В это же самое время вошёл в силу мюридизм. Это суфийское учение из Персии стало завоёвывать умы простых людей своей доктриной равенства правоверных. Лидеры горцев, поняв эту нехитрую истину соблазнительности посула, взяли мюридизм на вооружение, объединяя народы. Однако демократией здесь и не пахло. Мюридизм быстро стал политическим и военным оружием, т.к. сплочённый народ мигом направили на войну с Российской империей, объявив газават. Вскоре наибы (наместники) имама и их приближённые обложили народы таким высокими поборами и ввели настолько жёсткие суды, что мюридизмом уже и не пахло. В итоге в нашей истории мюридизм ассоциируется исключительно с кровопролитными войнами.

Генерал Галафеев

В итоге на волне, так скажем, «политического мюридизма» начал подниматься аварец Шамиль. Непосредственно для начала войны новый лидер принялся за административное устройство края, чтобы сплотить различные племена и этносы в единое войско. На призыв Шамиля уже стекались ичкеринцы, качкалыковцы, галашевцы, карабулаки и чеченцы. Для противодействия этому войску формировался экспедиционный отряд под командованием генерала Аполлона Васильевича Галафеева, который уже имел награды за победу над имамом Ташев-Хаджи и за успешный, но кровопролитный штурм горного укреплённого аула Ахульго в Дагестане.

Собираемый Галафеевым отряд, как и все другие отряды, отправлявшиеся воевать с воинственными имамами Чечни и Дагестана, называли Чеченским, и формировался он в крепости Грозной, основанной генералом Алексеем Петровичем Ермоловым (ныне город Грозный). Добившись упорными прошениями своего перевода именно сюда, Лермонтов к концу июня (началу июля) вошел в крепость Грозная и вступил в состав экспедиционного отряда в чине поручика.

Свежие комментарии