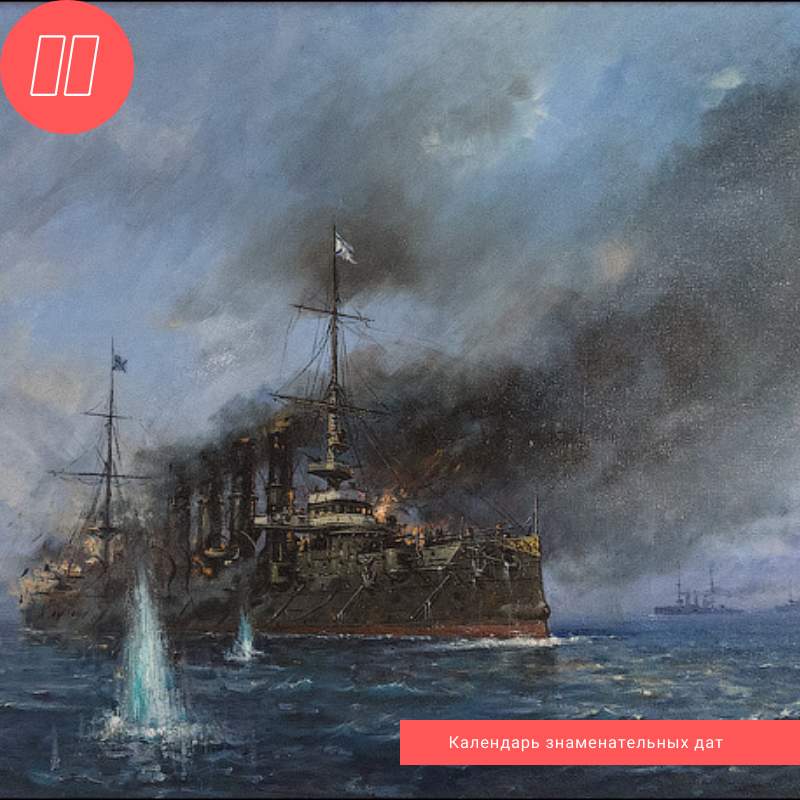

Врагу не сдаётся наш гордый «Варяг»

Крейсер «Варяг» знаменит не менее, чем его «коллега» «Аврора». Только вот судьбы у кораблей разные. Один стал музеем, а второй прославил себя в веках — поражением в единственном за свою историю бою. При этом члены экипажа стали героями, а о самом «Варяге» сложили песню:

Наверх вы, товарищи, все по местам!

Последний парад наступает!

Врагу не сдаётся наш гордый «Варяг»,

Пощады никто не желает!

Слушая эти слова, представляешь жаркий бой одинокого крейсера с вражеской армадой, которая в море уничтожает корабль — и тот уходит под воду вместе со всей командой. Только вот на самом деле всё было несколько иначе.

Крейсер был спущен на воду 1 ноября 1899 года. Его строили американцы и допустили некоторый брак: «Варяг» лишь на бумаге да на первых испытаниях смог развить заявленную в 25 узлов скорость, на самом деле, утверждают исследователи, его пределом были 16 узлов.

Поэтому говорить о корабле как о самом быстроходном для своего времени не приходится. Это важная деталь, которая впоследствии, возможно, станет роковой для крейсера.Но обо всём по порядку. Начало девятнадцатого века ознаменовалось обострением международных отношений на Дальнем Востоке — здесь столкнулись интересы двух империй, Российской и Японской. Уступать не желал никто, но Япония сделала первый шаг к военному конфликту, разорвав дипотношения с Россией и напав русские корабли в Порт-Артуре.

В это время бронепалубный крейсер «Варяг», которым командовал Всеволод Руднев, и канонерская лодка «Кореец» уже месяц стояли в корейском порту Чемульпо, эта страна объявила о своём нейтралитете. Миссия у кораблей была, в общем-то, не военная. Они стояли здесь на случай эвакуации русской дипломатической службы. Рядом находились суда других государств с теми же целями.

Накаляющуюся обстановку моряки чувствовали, но достоверных сведений не было ни у кого. Весть об одностороннем разрыве отношений капитан услышал от своего коллеги-американца. Он направился в посольство, чтобы уточнить эти сведения, но и там ничего не знали. Вернувшись в порт, Руднев приказал «Корейцу» отправиться в Порт-Артур, чтобы прояснить ситуацию.

Однако корабль выйти из порта не смог — не пропустила японская эскадра. «Кореец» возвратился, и его капитан, Беляев, доложил обстановку. Вскоре Руднев получил от японцев ультиматум.«Почётно сдаться» Руднев не собирался, да и «условная» смена флага — не в русских традициях, хотя другие капитаны ему это предлагали. Можно было бы включить рекордную скорость и уйти от преследования, но… Как мы уже знаем, 25 узлов были только на бумаге. Реальная скорость «Варяга» не позволяла ему тягаться с японцами.

Обсудив ситуацию с командой, капитан решил драться, хотя это было безнадёжным предприятием — у порта выстроились шесть крейсеров и шесть миноносцев японцев.

«Безусловно, мы идём на прорыв и вступим в бой с эскадрой, как бы она сильна ни была. Никаких вопросов о сдаче не может быть — мы не сдадим ни крейсера, ни самих себя и будем сражаться до последней возможности и до последней капли крови», —

напутствовал капитан и, подняв Андреевский флаг, двинулся на врага.

Бой длился менее часа. «Варяг» потопил один неприятельский миноносец и нанёс значительные повреждения флагману. Но и у нас были потери: 39 членов экипажа были убиты, более 70 ранены, капитан контужен, а крейсер получил несколько пробоин.

Руднев решил вернуться обратно в порт. Оценив масштаб повреждений, капитан, чтобы корабли не достались врагу, «Корейца» взорвал, а «Варяга» затопил, причём на мелководье — так, что во время отлива его корпус обнажался на треть.

Возвращаясь домой, моряки были уверены, что им грозит трибунал, однако в столице их приняли как героев, даже песню сочинили.

А «Варяг», как опасался его капитан, японцы через полтора года подняли, подлатали и ввели в строй под названием «Соя», но прежнее имя корабля «Варягъ» оставили — как дань уважения героизму русских моряков.

Разные эпохи, разные люди, разные судьбы, одна жизнь

«Жизнь многогранна, многолика, и у каждого человека есть своё мнение. И люди все разные: по происхождению, по воспитанию, характерам и способностям, по знаниям... Оттого и разные», – в предисловии к своей книге «Ничто не случайно» говорит современная писательница Галина Радионова.

Внимание автора привлекли простые, обыденные сюжеты, заимствованные из повседневности горожан и селян. Между героями и читателями нет грани. А потому каждая проблема, с которой сталкиваются люди на страницах, воспринимается как своя собственная.

От рассказа к рассказу Галина Радионова проживает несколько десятилетий.

Годы войны, период восстановления, эпоха застоя, лихие девяностые, наши дни – всё это фон, который оттеняет события из жизни простых людей. Каждый персонаж показывается не сам по себе, а во взаимодействии с окружающим миром. Он должен приспосабливаться к ситуации, которая имеет место в стране («Жизнь у колхозников в послевоенные годы была трудной: вместо денег за трудодни выдавали сельхозпродукты – рожь, овощи, мёд... Денег не получали.

Вот и ехали люди в города к своим родственникам, чтобы запастись с их помощью чем-то необходимым, отоваривались и возвращались домой, прощаясь до следующего раза»), и жить в согласии с обществом и его правилами («Был директор евреем, а тогда на эту национальность в Москве после «дела врачей» началось гонение. Пятая строка в кадровой анкете работающих делала евреев в обществе, по негласному указанию руководства Союза, изгоями»).

Так как каждый человек индивидуален, то и реагировать на обстоятельства он будет не так, как его сосед. Один встанет на кривую дорожку, другой впадёт в отчаяние, третий сумеет сквозь тернии пройти прямиком к звёздам, четвёртый обратит своё сердце к Господу и найдёт утешение в стенах храма:

«Она не считала себя благочестивым человеком, но раза три-четыре в месяц старалась сходить в храм, чтоб помолиться за детей и родных, Богу свечку поставить, помянуть своих ближних. Во время службы она всей душой ощущала радость быть среди этого многочисленного сообщества молящихся, слышать мягкое пение храмового хора».

Галина Радионова, будучи женщиной чуткой и неравнодушной, умея сочувствовать и разбираясь в психологии личности, старается раскрыть каждую историю максимально полно, отметив причины и следствия принятых решений и внутренних конфликтов.

Познакомившись с мыслями автора, читатель, который держит сборник в руках, неизбежно приходит к выводу, что ничто не случайно. И эти слова не только стали названием книги, но и отразили суть того, что хотела сообщить писательница, сравнивающая жизнь с паутиной, нити которой – пути, по которым мы идём, и все они связаны воедино:

«Паук – это судьба. Она крепко держит нас в своих сетях и вяжет тонкую нить жизни. Провяжет одно кольцо и переходит к вывязыванию другого. Дороги, которые мы выбираем – лучики паутины. Они в переплетении с нитью становятся узлом связи с новым отрезком, держат натяжение, как энергию... К центру, когда они совсем небольшие и довольно частые, судьба ведёт жизнь к концу. И, наконец, взяв у жизни всё, что было предназначено, затягивает последнее. Потом остаётся паутина до поры до времени покрываться пылью, провисать, и, наконец, оторвётся».

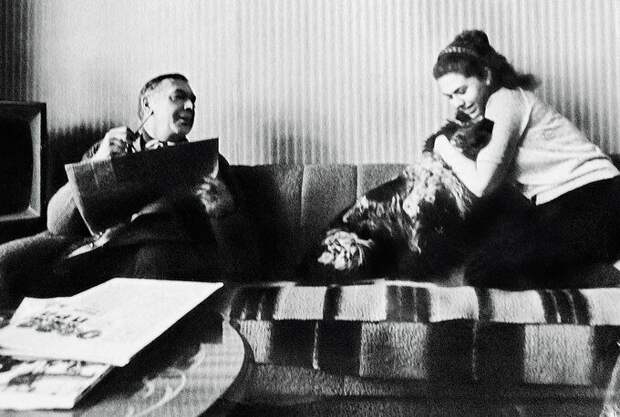

Игорь Масленников: не Холмсом единым

Секрет кинокартин Игоря Масленникова заключается в том, что адресованы они тем, кто, несмотря на возраст, юн душой. А ведь кино, признаётся сам режиссёр, такой вид искусства, который полностью зависит от зрителя и рассчитан на него. Однако Игорю Фёдоровичу всегда удавалось снимать такие фильмы, что и по сей день их смотришь с наслаждением. Прежде всего, это касается серии картин о приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона.

По словам Масленникова, Артур Конан Дойл — скучнейший писатель, и он не взялся бы за его экранизацию, если бы ему в руки не попал сценарий двух замечательных драматургов — Дунского и Фрида. Они совершенно иначе взглянули на произведения мастера детективного жанра и сделали своё собственное, оживив плоскую бесхарактерную фигуру доктора Ватсона. Кадр из фильма "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона".

«Уравняли героев, сделав из них пару. Этого не было в предыдущих экранизациях, Уотсона не замечали. И только Дунский и Фрид поняли, что короля сыграть в одиночку невозможно. А уж когда мы нашли на роль Ватсона Соломина!..» —

с воодушевлением вспоминает режиссёр. Действительно, ироничный по натуре Виталий Соломин поделился искорками юмора со всей съёмочной группой. Масленников подхватил эту интонацию, и в результате получилась комедия, которая востребована у зрителя до сих пор. Василий Ливанов в роли сыщика тоже оказался стопроцентным попаданием.

«Долихоцефал, позёр, говорун, франт. Католик. Такой Холмс — для меня — у автора», — в одном из интервью рассказывал Игорь Фёдорович.

Также режиссёр, который занимается сейчас в основном преподавательской деятельностью, говорит, что именно «Холмс» позволяет завоёвывать ему уважение младшего поколения:

«Могу похвастаться — ко мне с уважением относятся молодые ребята, и только по одной-единственной причине — „Холмс“! Они выросли на нём, они помнят его с детства и с каждым повтором воспринимают его снова и снова. Мне кажется, что картина получилась вневременной, причём произошло это как-то неожиданно».

Но что же неожиданного в популярности того, во что вложена душа? Однако сам Масленников утверждает, что всё в его жизни происходило случайно, а основными своими зрителями считает детей и женщин: «Мне всегда была интересна женская судьба. Я сделал довольно много детских фильмов. И даже „Холмс“ нацелен на детскую аудиторию. С детьми надо говорить, как с нормальными людьми. Если дети вам не интересны, то это ваш физиологический изъян».

Будущий режиссёр родился в семье инженера, и ничто не предвещало ему творческой карьеры. Деды его были технарями — один трудился в кузнице, другой — на производстве паровозов. Когда началась война, семью эвакуировали на Урал, где отец возглавил танковое конструкторское бюро.

Вернувшись в Ленинград, Масленниковы первое время жили у родственников знаменитого актёра В. Меркурьева, так что творческая атмосфера окружала Игоря с юности. Но сам он о кинематографической карьере не помышлял — был увлечён рисованием и литературой.

«Многие говорят, что чуть ли не с трёх лет мечтали о кино. Я не из их числа. Был мальчик как мальчик, ходил в кино, любил такие картины, как „Золотой ключик“. Во время войны смотрел наши комедии. Потом появились трофейные фильмы типа „Девушки моей мечты“. Вот и весь мой кинематографический багаж…» —

вспоминал о детстве Масленников.

В итоге он поступил на филфак, затем работал в газете и чуть позже — на телевидении. Параллельно Игорь Фёдорович увлёкся сценографией — оформлял спектакли. Очень жалел о том, не пошёл в архитектурный, ведь рисованием занимался с детства. Однако работа с талантливыми театральными режиссёрами, в частности, с Г. Товстоноговым, привела его мысли самому заняться режиссурой. Это решение укрепил партийный выговор за телефильм о таксистах, признанный «идеологической диверсией».

Режиссёрским дебютом Масленникова стала лента «Личная жизнь Кузяева Валентина». Затем были «Гонщики», «Ярославна, королева Франции», «Пиковая дама», «Зимняя вишня», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» и многие другие. Однако своим любимым детищем Игорь Масленников называет «Письма к Эльзе».

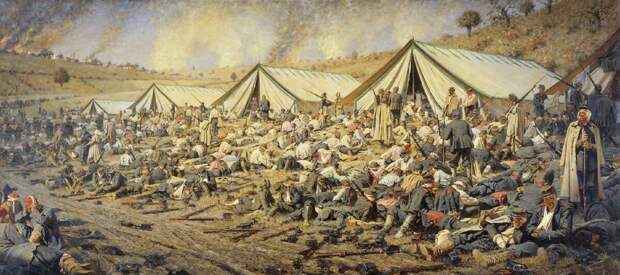

Война и мир Василия Верещагина

Первый план — череп… Второй — череп… Гора черепов… Это одна из самых известных картин Василия Верещагина — «Апофеоз войны». Согласитесь, вряд ли можно более точно и метко изобразить войну и её разрушительную мощь. А Василий Васильевич знал, о чём писал.

Будущий художник родился в Нижегородской губернии в то время, когда дом Верещагиных был полон гостей. Его родители были богатыми барами, добрыми и хлебосольными, преданными Отечеству, чему и учили сыновей.

Когда мальчику пошёл седьмой год, его отправили в Александровский корпус, который располагался в Царском Селе. Время это Верещагин потом в беседах с друзьями вспоминал с ужасом: «Ты счастливец, ты не испробовал быть оторванным шести лет от матери и оставленным в чужом месте, посреди насмешливых товарищей. Ужасное дело отрывать малых детей от родителей и оставлять их надолго вдалеке от себя. Это — большая ошибка».

Склонность к рисованию проявилась у мальчика ещё раньше: уже в пять лет он скопировал рисунок с платка своей няньки — это была тройка лошадей, за которой гнались волки. Копированию подвергались и все картины, развешанные на стенах дома. Родители поражались способностям сына, однако о поступлении его в Академию художеств речи не заходило — отец считал, что сын должен пойти по военной стезе. Поэтому после Александровского Василий переходит в Морской корпус, где уже занимался его старший брат.

Учился юноша отлично, однако живопись не забросил. «В Морском Корпусе я рисовал, но нельзя сказать, чтобы особенно много, так как погоня за баллами и нежелание дать другим обогнать себя по классу брали у меня всё время», — рассказывал Верещагин своему другу Стасову. Тем не менее качество его работ настолько отличалось от рисунков других учеников, что его направили в Рисовальную школу, которая была подготовительным этапом к Академии художеств.

Учеников здесь было много, но талант юного дарования не остался незамеченным. Верещагину давали более сложные задания, чем его однокурсникам, и он их с лёгкостью выполнял. А один из преподавателей часто повторял: «Вспомните меня, этот Верещагин будет великим артистом»! Звали его Гернер.

Единственное, что смущало учителей, — военное образование юноши. Однако он всех уверил, что не собирается быть офицером, его мечта — стать художником. И действительно, после успешного окончания Морского корпуса Верещагин подал в отставку. На это повлияло ещё и то, что у всего семейства оказалась морская болезнь, так что плавания были не для них.

Для родителей такое решение сына оказалось шоком. Мать, хоть и видевшая неординарные способности Василия, считала его отставку сумасшествием, отец же отказал в содержании. «Подумай, Вася, хорошенько; ведь рисование не даст тебе хлеба, и не введёт в гостиные», — говорили родители.

Но у Василия было своё мнение. Он сразу же поступил в Академию художеств, но через три года оставил занятия, чтобы отправиться на Кавказ и учиться на свободе. Ещё через год он поехал в Париж, где занимался в мастерской Жана Леона Жерома.

Однако в 1867 году Василий Васильевич возвращается на военную службу и оказывается в Туркестанском военном округе, где принимает участие в боях, получает ранение и орден Святого Георгия. Впечатления от этого он выразит в цикле картин с общим названием «Варвары», и самой известной из них станет «Апофеоз войны». Всего же Туркестанская серия состоит из 13 картин, 81 этюда и 133 рисунков.

Верещагин много путешествует по стране и миру, участвует в военных конфликтах, а затем все впечатления и переживания выплёскивает на полотна. Так он становится художником-баталистом с мировым именем.

Среди его наиболее известных работ «Побеждённые. Панихида», «После атаки. Перевязочный пункт под Плевной», «Двери Тамерлана», «Смертельно раненый» и многие другие, которые разделены на серии — в зависимости от того, что стало источником их вдохновения: Туркестанская серия, Индийская, Балканская, Палестинская…

Василий Верещагин — человек удивительной судьбы: практически всегда он был там, где лилась кровь, и через свои картины показывал миру дух русского воина, жертвующего собой ради Отечества. Война и смерть, изображаемые на полотнах, для Верещагина становятся утверждением гуманизма и человечности.

Анатолий Папанов: война, труд, любовь и никакого суеверия

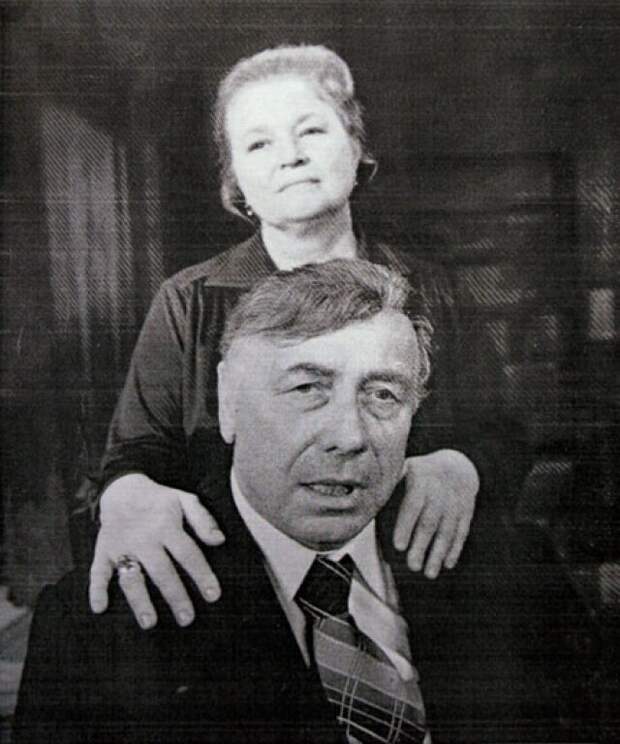

«Он вообще был скромным человеком даже в мелочах. Обычно, когда театр выезжал на гастроли и подавали автобус, он занимал место в самом конце — рядом с рабочими сцены, осветителями. И в жизни старался быть незаметным, кепку на глаза натянет, наденет тёмные очки, чтобы на улице не обращали внимания», —

рассказывала об Анатолии Папанове его вдова Надежда Каратаева.

Смоленский паренёк Анатолий рос в интересной семье: родители, несмотря на нетворческие профессии, были творческими натурами, участвовали в художественной самодеятельности, к чему привлекали и сына. Впервые мальчик вышел на сцену в очень раннем возрасте. С переездом в Москву перспективы у Анатолия расширились: пока родители трудились на заводе, он помимо школы посещал драмкружок, ходил в кино и театры.

Но об актёрстве пришлось на время забыть, нужно было помогать отцу, и Папанов пошёл на завод. А после смены спешил в театральную студию или на «Мосфильм», где снимался в массовке и эпизодах и мечтал о серьёзной роли. А потом началась война.

В первый же день Папанов записался добровольцем:

«Я, как и большинство моих ровесников, верил в победу, жил этой верой, испытывал ненависть к врагу. Передо мной был пример Павки Корчагина, Чапаева, героев по нескольку раз просмотренных фильмов».

На фронте Анатолий Дмитриевич был командиром зенитной батареи, служил ответственно и доблестно и вскоре получил звание старшего сержанта. Но в 42-м под Харьковом он выжил чудом, хотя был серьёзно ранен — врачи были вынуждены ампутировать ему два пальца на ноге.

Служить дальше с такой травмой он уже не мог, поэтому был комиссован. Но страшные видения из военного прошлого ещё долго преследовали его.

В 1943-м Папанов вернулся в Москву и сразу отправился в ГИТИС. Преподавателей смутила его хромота, однако его всё же зачислили на актёрский факультет, а к четвёртому курсу, после изнурительных занятий, Анатолий смог ходить без трости. Здесь же, в институте, он познакомился со своей будущей женой, но это не была любовь с первого взгляда.

«Он пришёл с фронта после тяжёлого ранения: в полинявшей гимнастёрке, невзрачный, прихрамывающий, с палочкой. И я на нашем курсе — единственная девушка, которая была на фронте, тоже приходила на занятия в гимнастёрке и кирзовых сапогах. Больше нечего было надеть»,

— вспоминает вдова артиста.

Однажды Папанов подсел к Надежде и поинтересовался, воевала ли она. Услышав положительный ответ, облегчённо вздохнул: будет с кем поговорить. Других девушек он стеснялся. А потом выяснилось, что и живут они неподалёку друг от друга. Так и началось общение. А поженились молодые люди через десять дней после Победы.

После завершения обучения Анатолий Дмитриевич играл на разных сценах, пока не осел в Театре Сатиры, в котором прослужил более сорока лет. Папанов создал более полусотни образов, а вот в кино получил известность, когда ему было за сорок.

Конечно, при упоминании рядом слов «Папанов» и «кино» сразу вспоминаются его комедийные образы — Лёлик из «Бриллиантовой руки» и Киса Воробьянинов из «12 стульев». Однако славу и народную любовь артист снискал прежде всего драматическими ролями в фильмах «Приходите завтра», «Живые и мёртвые», «Служили два товарища».

Кстати, Анатолий Папанов был из тех актёров, у которых есть роли любимые и есть, мягко говоря, не очень. К Кисе, например, он трепетно относился, а вот Лёлика недолюбливал.

Впрочем, как и Волка из «Ну, погоди!», которого озвучивал. Надежда Каратаева рассказывала, что он как-то признался ей: «Волк перегрыз всю мою биографию».

Последней картиной Папанова стало «Холодное лето пятьдесят третьего...».

Жена не хотела, чтобы он в нём снимался, ведь по сценарию его герой умирает. Анатолий Дмитриевич не был суеверным и сыграл в фильме. В этот же год его не стало...

👉Википедия:

Советский актёр театра и кино, театральный педагог и режиссёр. Народный артист СССР. Лауреат Государственной премии СССР.

Родился: 31 октября 1922 г., Вязьма, Смоленская губерния, РСФСР, СССР

Умер: 5 августа 1987 г. (64 года), Москва, СССР

Рост: 184 см

В браке с: Надежда Каратаева (1945-1987 гг.)

Родители: Дмитрий Филиппович Папанов, Елена Болеславовна Росковская

Дети: Елена Папанова

❗ В память о великом человеке:

- Имя актёра присвоено небесному телу — малой планете (астероиду) № 2480.

- В «Волжском пароходстве» в порядке предоставления компаниям-туроператорам эксплуатируется речной круизный трёхпалубный теплоход «Анатолий Папанов» (бывший «Константин Циолковский»), построенный по советскому проекту 588 «Родина» в ГДР в 1950-х годах.

- В 1991 году на доме, где в 1967—1987 годах жил актёр (Москва, ул. Спиридоновка, д. 8, эт. 13), установлена мемориальная доска (архитектор С. П. Хаджибаронов).

- 30 октября 2012 года на родине актёра в Вязьме установлен памятник (скульптор И. Чумаков).

- В городе Михайловск Ставропольского края есть улица, названная в честь артиста.

- Анатолий Папанов в кадре из фильма «Живые и мёртвые» изображён на почтовой марке СССР 1966 года.

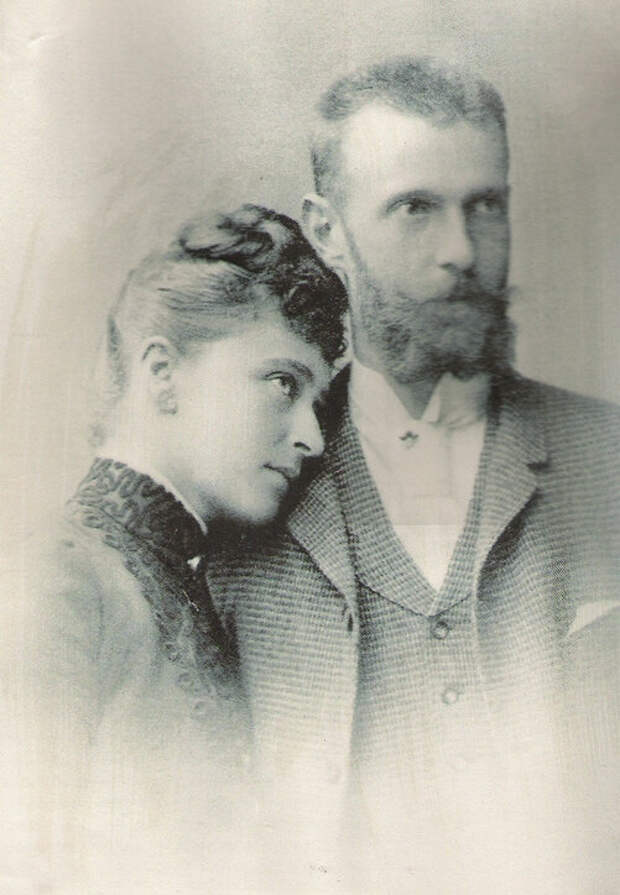

Елизавета Романова: как немецкая принцесса стала русской святой

Я на тебя гляжу, любуясь ежечасно:

Ты так невыразимо хороша!

О, верно, под такой наружностью прекрасной

Такая же прекрасная душа!

В этих строках великий князь Константин Константинович говорит о Елизавете Фёдоровне, супруге великого князя Сергея Александровича.

Действительно, она считалась одной из самых красивых женщин Европы, если не самой красивой.

Елизавета Александра Луиза Алиса была старшей сестрой российской императрицы Александры Фёдоровны и дочерью герцога Гессен-Дармштадского Людовига IV. С детства в девочках воспитывали не только любовь к прекрасному, но и учили трудиться, жить в простых условиях, быть милосердными.

У прекрасной принцессы было множество претендентов на руку и сердце, однако свою любовь она отдала Сергею Александровичу Романову. За невестой он отправил украшенный цветами поезд. Обряд церковного венчания, его величественность и красота, поразили молодую княгиню настолько, что она захотела узнать о России как можно больше, постичь культуру, веру. Даже внешне она менялась, превращаясь из холодной немки в одухотворённую женщину.

Некоторые источники утверждают, что брак Елизаветы и Сергея был «белым», то есть супруги жили, как брат с сестрой. Косвенным подтверждением этому может служить то, что у пары не было детей, они воспитывали племянников.

Мнения о Сергее Александровиче разнятся, однако некоторые утверждают, что он был глубоко верующим человеком и многие религиозные моменты пояснял жене. В одном из писем тётке он рассказывал:

«Мы много читали вместе и изучали катехизис. Должен прибавить, что всё шло от неё, я же ей только помогал, но вовсе не заставлял, ибо мне кажется, что это очень важно».

Через семь лет брака Елизавета сознательно приняла православие, хотя до этого была лютеранкой.

«Я перехожу из чистого убеждения, чувствую, что это самая высокая религия и что я делаю это с глубоким убеждением и уверенностью, что на это есть Божие благословение», —

писала княгиня отцу.

Жизнь шла своим чередом, пока не случилось 4 февраля 1905 года. После звука взрыва в голове Елизаветы пронеслось: «Сергея убили!» Она выскочила из покоев и бросилась к Никольской башне Кремля, где уже собралась толпа. Белый снег был обагрён кровью, рядом стояла искорёженная карета, вокруг разбросаны клочья одежды, куски тела...

Великий князь погиб на месте. Его жену не хотели пускать к месту трагедии, однако она прорвалась: никакой истерики, с остекленевшими глазами она помогала собирать то, что осталось от её мужа. В голове пульсировала лишь одна мысль:

«Скорее, скорее, Сергей так не любил беспорядок и кровь».

Через три дня после этого страшного события великая княгиня посетила находящегося в тюрьме убийцу. Она пыталась вызвать его на разговор, объяснить, что прощает его, просила покаяться, но он оказался глух к её словам. Оставив ему Евангелие и икону, она ушла.

Четыре года Елизавета носила траур и проводила время в молитвах, потом продала свои украшения, на вырученные деньги купила подворье и основала там Марфо-Мариинскую обитель. Это не был монастырь в полном смысле, главным делом сестёр здесь была помощь всем нуждающимся. Кроме двух храмов, расписанных Михаилом Нестеровым, здесь были построены больница, амбулатория, богадельня, сиротский приют. Также был большой парк и оранжерея.

В обитель привозили не только тяжёлых больных, но и считавшихся безнадёжными. Здесь они имели возможность обследоваться у лучших московских специалистов, получить лечение бесплатно, и за ними был круглосуточный уход. Поэтому неудивительно, что многие из таких пациентов выздоравливали.

Грянул 17-й год... А незаметно за ним и 18-й. Царская семья уже была на Урале, и вот на третий день Пасхи пришли и в Марфо-Мариинскую обитель. На сборы сестре императрицы дали два часа, а после увезли в Пермь. За ней последовала сестра обители Варвара Яковлева. Из Перми их отправили в Алапаевск, где были уже и другие пленники.

Елизавету и других представителей дома Романовых казнили на следующую ночь после расстрела царской семьи. Из восьми человек расстреляли лишь великого князя Сергея Михайловича, остальных сбросили в шахту живыми, и никто из них, скорее всего, сразу не погиб. Местные жители рассказывали, что ещё несколько дней из шахты доносились церковные песнопения.

Когда белые заняли город, они достали останки убитых, желая похоронить. Однако близость фронта заставила их отступать вплоть до китайской границы. Здесь тела великой княгини и её верной сестры Варвары погрузили на корабль и отправили в Иерусалим, где и погребли на Святой земле. Это произошло в 1920 году. В настоящее время их мощи почивают в храме равноапостольной Марии Магдалины у подножия Елеонской горы.

В 1992 году Елизавета Фёдоровна и Варвара Яковлева были канонизированы в чине новомучеников и исповедников.

Память преподобномучениц великой княгини Елизаветы и инокини Варвары совершается 5 (18) июля и в день Собора новомучеников и исповедников Российских.

👉Литература

Кучмаева И. К. Жизнь и подвиг великой княгини Елизаветы Федоровны. — М.: Москвоведение, Московские учебники, 2004. — ISBN 5-7853-0376-0.

Маерова В. Елизавета Фёдоровна: Биография. — М.: Захаров, 2001. — ISBN 5-8159-0185-7.

Максимова Л. Б. Елисавета Феодоровна // Православная энциклопедия. — М. : Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 2008. — Т. XVIII. — С. 389—399. — 752 с. — 39 000 экз. — ISBN 978-5-89572-032-5.

Свежие комментарии